|

BARBENTANE en septembre 1918 |

|

Documents annexes à télécharger au format PDF |

|

Infirmière française devant une ambulance US |

|

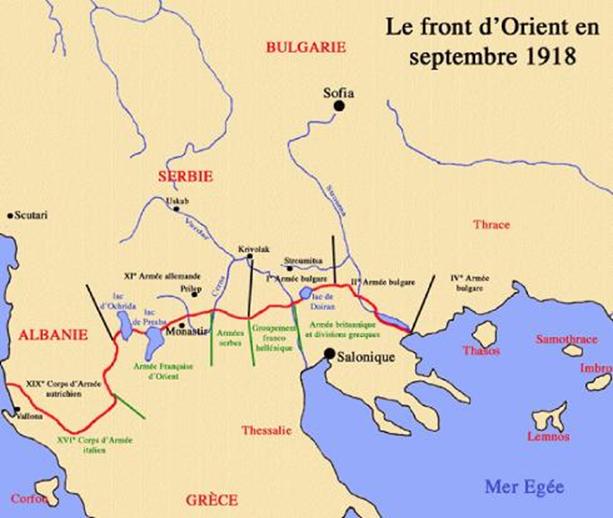

Front des Balkans avant la percée des Alliés |

|

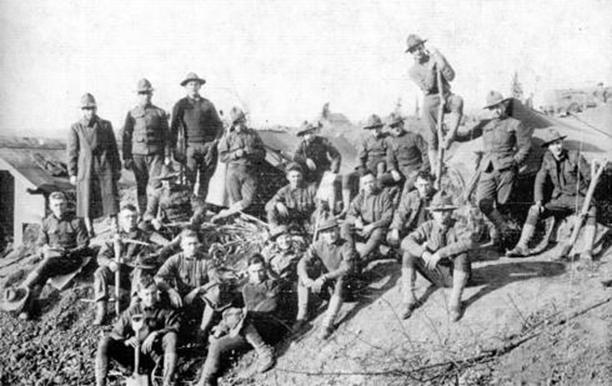

Dans la Somme, brigade de travailleurs chinois sous la responsabilité des Britanniques |

|

Départ d'un obus sur une pièce britannique (photo colorisée) |

|

Ambulanciers US sur le front italien |

|

Artilleurs australiens à la peine pour mettre en position un canon lourd |

|

Cadavre de soldat allemand encore équipé de son masque à gaz |

|

Envoi de messages avec des pigeons par des officiers britanniques |

|

Fantassins et cavaliers US dans la vallée de la Meuse |

|

Septembre 1918 - Dans le Monde en Guerre

La Paix en Septembre 1918. Malgré les reculs des Allemands sur le front franco-belge, elle est totalement inconcevable au début du mois. Tous les autres fronts sont stables, celui Italien, celui des Balkans, en Palestine, dans les déserts du Moyen-Orient et en Mésopotamie. Pourtant on sent des frémissements, il est d'ailleurs à noter que le moral des soldats français est bien meilleur, c'est nettement lisible dans les courriers que nos Poilus adressent à l'Écho de Barbentane. Bien sûr, quand la nouvelle de la percée victorieuse des armées franco-serbes dans les Balkans et la défaite bulgare qui s'ensuit sont connues, c'est un formidable rêve d'espoir d'une fin prochaine de la guerre pour tous les soldats, accompagné de tristesse pour ceux des Empires centraux qui ne voient plus d'issue favorable à la guerre. Le 26, quand les Bulgares en déroute demandent une suspension des hostilités aux seuls Britanniques dans les Balkans, supplique immédiatement refusée, le doute n'est plus permis. On peut voir la fin de la guerre avant la fin de l'année... Le 3 septembre, le vice-chancelier allemand, Paul von Hintze, rend visite au ministre des Affaires étrangères austro-hongrois le comte Stephan Burián von Rajecz à Vienne en vue d'éviter une offre de paix séparée de ce pays. Il apprend de ce dernier que l'Autriche-Hongrie est incapable de continuer la lutte, et que cela plaise ou non aux Allemands, le pays va demander la paix... |

|

Artilleurs britanniques à Amiens |

|

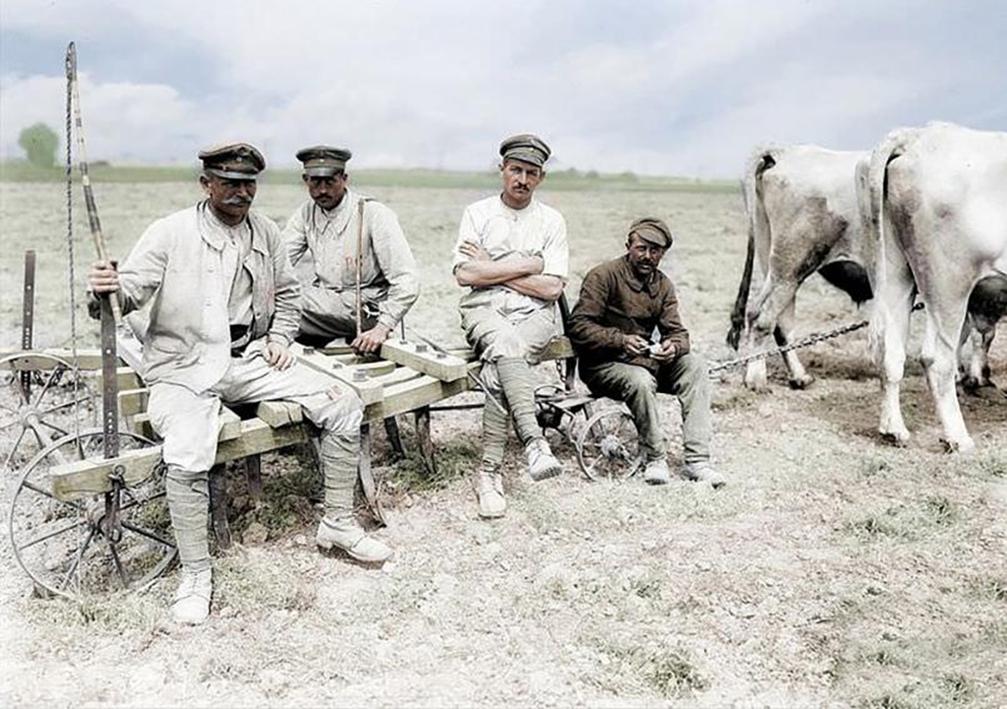

Trois sous-officiers et un soldat allemands prisonniers astreints à des travaux agricoles en France (photo colorisée) |

|

Cadavres identifiés dans l'attente d'une sépulture |

|

Attente de la soupe dans un camp de prisonniers allemands en France |

|

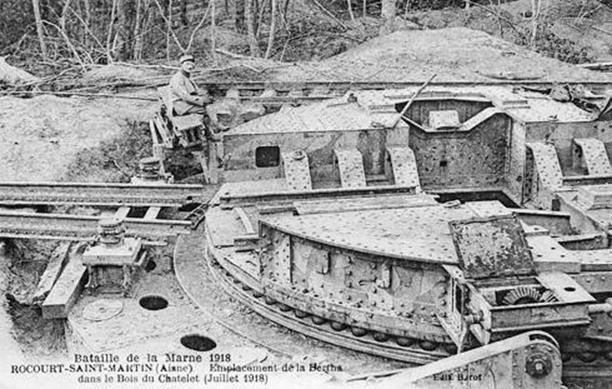

Assise d'un canon Pariser Kanonen qui envoyait des obus sur Paris |

|

Déplacement de canons courts de 105mm dans la Marne |

|

Artilleurs US avec un canon de 75mm au bois Belleau |

|

Le lieutenant-colonel George Patton devant un Renault FT-17 |

|

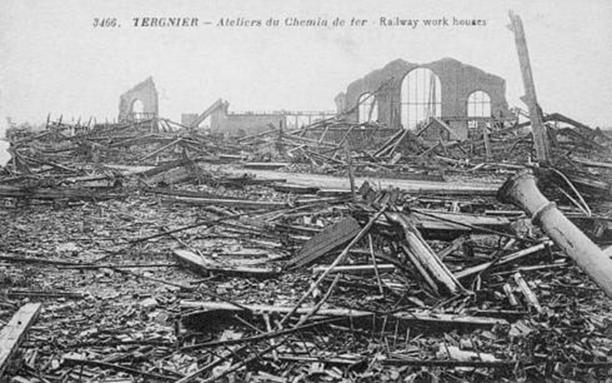

Ce qui reste des ateliers ferroviaires de Tergnier dans l'Aisne |

|

A Berlin, Allemands en attente de ravitaillement |

|

Amérindiens sous l'uniforme canadien dans un village près d'Amiens |

|

Avion allemand abattu dans les Flandres |

|

Lance-flamme allemand quelque part sur le front français (photo colorisée) |

|

Canon Ordnance QF 18 pounder (84mm), le principal canon de campagne des Britanniques |

|

A Marest-sur-Matz dans l'Oise, Poilus au repos |

|

A Moyenneville dans Oise, un Saint-Chamond se dirige vers le front |

|

Photo rare, pièce d'artillerie de marine française à Chelles dans l'Oise |

|

C'est l'Écho de novembre-décembre qui relatera les évènements de septembre 1918 à Barbentane... |

|

La nouvelle automitrailleuse Lancia 1-Z, un des rares véhicules blindés italiens |

|

Canons courts de 155mm près d'une voie ferrée dans les Balkans |

|

A la Ferme d’Issonges dans l'Aisne, artilleurs US avec un canon de 75mm |

|

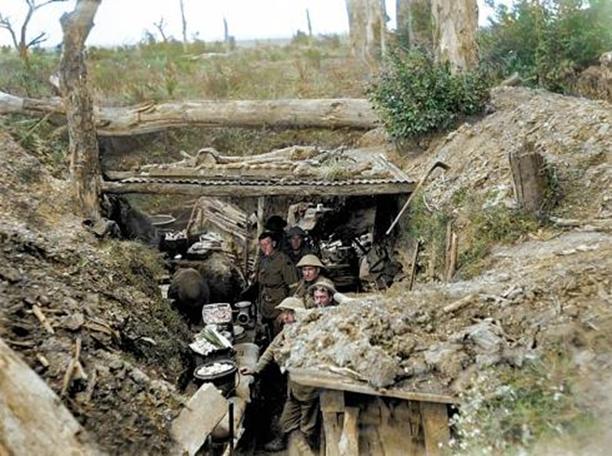

Poste de ravitaillement britannique dans la Somme (photo colorisée) |

|

Transport de munitions d'un dépôt vers les canons par une voie de 60cm |

|

A Steenvoorde dans le Nord, convoi britannique lourd pour transport de gros obus |

|

Artilleurs britanniques dans la Somme (photo colorisée) |

|

Convoi de ravitaillement britannique dans un paysage de ruines au nord de la France |

|

Abri individuel pour un observateur français à Marest-sur-Matz dans l'Oise |

|

Le 14, le gouvernement austro-hongrois donne au gouvernement suisse une note à transmettre aux Alliés. Elle est immédiatement remise à Stephen Pichon, le ministre français des Affaires étrangères. Cette note propose aux alliés des négociations confidentielles en pays neutre sur la paix "sans interrompre les actions de guerre". En réponse, les alliés, estiment qu'ils ont déjà maintes fois exposé les conditions auxquelles ils pourraient envisager des débats pour la paix. Comme ils considèrent qu'elles ne sont pas présentes dans la proposition austro-hongroise, ils la repoussent... Le 16, l’Allemagne fait une offre de paix séparée à la Belgique sur la base "ni indemnités, ni réparations" et à condition que celle-ci reste neutre. Après avoir consulté les Alliés, le gouvernement belge en exil au Havre, repousse cette proposition avec vigueur... Le 28 à Salonique, la délégation bulgare composée du ministre des Finances Andreï Liaptchev, de Radof, ministre plénipotentiaire à Berne, et du général Hristo Tsonev Lukov sont reçus par le général français Louis Franchet d'Esperey. Sont présents pour les Alliés, le prince Alexandre héritier de Serbie, les généraux Mitchich (Serbe), George Milne (Britannique), Panagiótis Danglís (Grec), Paul Prosper Henrys (Français) et Ernesto Mombelli (Italie). Les échanges sont brefs, les Bulgares acceptent sans même tenter de les négocier, les conditions exigées par les Alliés. L'armée bulgare, réduite à trois divisions d'infanterie et quatre divisions de cavalerie, doit évacuer la totalité des territoires serbes, grecs et roumains qu'elle contrôle et abandonner tout son matériel. Les soldats doivent être démobilisés sous 3 semaines, sauf quelques unités maintenues en l'état pour des missions de police interne. Tous les prisonniers de guerre doivent être libérés et la Bulgarie doit rendre à la Grèce tout le matériel militaire ramassé en 1916. Certains points stratégiques du royaume sont placés sous occupation interalliée, les négociateurs français font en sorte que les Serbes participent à cette occupation. L'occupation du pays est prévue légère, la capitale Sofia n'est même pas incluse dans le dispositif, les Alliées n'ont pas les moyens humains pour le faire et ne veulent pas que les Grecs s'en chargent de peur de représailles. Par contre, toutes les routes et les voies ferrées doivent rester à la disposition prioritaire des occupants pour permettre aux armées alliées de rejoindre rapidement la frontière roumaine au nord et celle turque à l'est. Les discussions pour les nouvelles frontières du pays sont renvoyées à plus tard et feront l'objet de nouvelles négociations. Le 29 septembre 1918, l'armistice est signé à Salonique entre la Bulgarie et les Alliés, elle prend effet le lendemain à midi... Le retentissement est mondial. Pour la première fois depuis 1914 une puissance centrale rend les armes. A Spa en Belgique, les chefs militaires allemands, Paul von Hindenburg et Erick Ludendorff, reconnaissent se trouver dans une situation sans issue. Ils ne peuvent à la fois tenir le front occidental, contenir la poussée alliée dans les Balkans, contrôler les vastes régions agricoles concédées par Lénine en Russie ainsi qu'en Ukraine et maintenir une force opérationnelle dans un empire ottoman alors exsangue, qui plus est maintenant inaccessible par rail. Pour les Austro-Hongrois, le coup est plus rude encore. Ils savent que tous les États sécessionnistes, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la myriade d'États au sud de la Bohème, vont accueillir à bras ouverts les forces alliées dès qu'elles se présenteront. Ils se sentent bien incapables de se maintenir militairement dans le conflit. Le coup est tout aussi rude pour les Turcs déjà bien malmenés en Palestine et en Mésopotamie, et qui maintenant doivent se préparer à faire face à une future armée conquérante venant de l'ouest. Leur défaite sans appel à Megiddo en Palestine le 19 septembre et l'entrée à Damas des Bédouins du chérif de la Mecque à la fin du mois, laissent entrevoir une rapide reddition de l'Empire ottoman... La Grippe Espagnole. Courant septembre, la pandémie s’étend sur tous les continents, des Amériques à l'Asie en passant par l'Afrique. Au ministère français des Affaires étrangères, des télégrammes arrivent du monde entier, de Porto-Rico, d’Éthiopie, de Libye, du Brésil, et de Mascate où le responsable consulaire signale que la grippe a fait à Bombay jusqu’à 750 victimes et s’est propagée dans tout le golfe Persique. Tous les pays peinent à faire face à l’afflux des malades. Aux USA, du fait de sa grande contagiosité, elle se répand partout où les voyageurs contaminés, civils ou militaires, vont, au gré des transports ferroviaires et maritimes de cette époque, inconscients du danger qu'ils colportent. C'est à partir du 14 septembre que sont signalés des centaines de décès dus à la grippe. Dès lors, la plupart des grandes villes étasuniennes sont paralysées du fait du grand nombre de malades, mais aussi du nombre sans cesse croissant de personnes qui refusent d'aller travailler. Alors que les médecins US, désemparés, sans grandes ressources thérapeutiques, tentent d'endiguer l'épidémie, une infirmière sur quatre meurt. En France, la grippe se propage à la faveur du déplacement des troupes. Un rapport du 27 septembre indique "Il est incontestable, que le contact intime de la population civile avec les éléments militaires, et la circulation intensive dans les trains bondés, favorise la diffusion de l’épidémie et rend impossible toute prophylaxie générale”. Comme les hôpitaux de la zone des armées sont embouteillés, car il faut libérer des lits pour les blessés, on évacue les grippés sur les hôpitaux de l’intérieur. Ce qui au final ne fait qu’étendre les ravages. Cette seconde vague de grippe devient surtout de plus en plus mortelle. Les études actuelles soulignent que le virus a changé, sans toutefois en apporter des preuves formelles, il serait passé de H3N8 à H1Nx(1), mais selon d'autres sources ce nouveau virus serait 10 000 fois plus virulent que notre H1N1 'moderne'. De plus, il s'attaque aux personnes âgées de 25 à 39 ans, sans oublier les autres bien sûr (les victimes traditionnelles de la grippe sont les bébés et les personnes âgées). Pour les spécialistes actuels, la vulnérabilité inattendue des jeunes adultes s'explique non pas par les caractéristiques du virus, mais par les antécédents des victimes. Les individus qui avaient entre 20 et 40 ans à la fin de la Première Guerre mondiale sont nés dans les années 1880 et 1890. Or, à cette époque, la grippe saisonnière en circulation était de type H3N8. Cette génération n'avait donc pas été immunisée contre les virus de type 'H1'. La censure interdit toujours aux journaux de publier des articles de fond sur la pandémie, pour ne pas provoquer une panique générale. Toutefois, des entrefilets laissent apparaître que dans un petit village de l’Allier, 20 personnes sur les 40 que comprend le village sont grippées et 4 sont déjà décédées. Le 4, La Croix signale 70 décès parmi les militaires de Toulon. Pour l'Écho de Barbentane, la rubrique décès qui n'occupe habituellement que deux ou trois lignes par mois, commence à s'allonger...

Dans le Monde Politique. En France. Le 5 septembre, pour la rentrée parlementaire, le président du Conseil Georges Clemenceau prononce un discours enflammé à la Chambre des députés "Nos soldats, nos grands soldats, les soldats de la civilisation sont en train de refouler, de bousculer victorieusement les hordes de la barbarie". Le même jour, c'est l'inauguration officielle du service postal régulier entre Nice et Ajaccio en Corse. Le 7, Pierre Georges Latécoère élabore avec son ami Beppo de Massimi, ancien aviateur italien, un projet de lignes commerciales qu'il présente à Jacques Dumesnil, ministre de l'Aéronautique. Ce projet prévoit de relier la France à l'Amérique du Sud en 3 tronçons, Toulouse-Casablanca, Casablanca-Dakar et Natal-Buenos-Aires via Rio de Janeiro. La traversée aérienne de l'Atlantique n'est pas envisagée, car elle est hors de portée pour les avions de l'époque. Le projet n'est pas retenu. Le 8, en visite au front en tant que commissaires aux armées, les députés Gaston Dumesnil et Abel Ferry sont mortellement blessés par un obus à Jaulzy dans l’Oise. On leur décernera la mention "Mort pour la France". Le 16, Paris est bombardée pour la dernière fois par un raid aérien qui fait des dégâts insignifiants. Le 17, en réponse aux propositions confidentielles de paix faites par le ministre des Affaires étrangères austro-hongrois, Clemenceau lance devant le Sénat une harangue qui va avoir un retentissement historique. Il commence son discours par la phrase "Allez enfants de la Patrie", une formule que vont reprendre tous les journaux de l'époque, parfois même en français dans la presse étrangère. Le 19, au parlement est votée la souscription pour le 4ème emprunt de la Défense Nationale, il sera dit "l'Emprunt de la Libération". Le 26, Alfred Dreyfus, qui est le commandant du parc d’artillerie de la 168ème division d’infanterie qui se bat en Champagne, est nommé lieutenant-colonel. Il finira la guerre avec la Légion d'honneur. Ce même jour, est constituée la Région Économique de Basse-Normandie, c'est l'ancêtre de nos régions actuelles... En Grande-Bretagne. Le 12 septembre, pour des revendications salariales, une grève des cheminots débute au pays de Galles. Elle va s'étendre à toute la Grande-Bretagne et se terminera le 26 par des augmentations de salaires conséquentes. Le 17, c'est l'ouverture à Londres de la conférence travailliste interalliée. Elle se termine en donnant son adhésion aux 14 points du Président des États-Unis Woodrow Wilson. Le 19, John Davis, qui prépare activement la future Société des Nations, succède à Walter Hines Page comme ambassadeur des USA à Londres. Le 30 septembre à Londres, les Français et les Britanniques signent un nouvel avenant à l'Accord Sykes-Picot signé en 1916 sur le partage du Moyen-Orient après la guerre. Cet article reconnaît l'existence d'une zone d'influence française en Syrie mais établit l'unité du commandement allié sous les ordres du général britannique Edmund Allenby pour tout le Moyen et le Proche-Orient... En Belgique Libre. Le 7 septembre, lors d'une rencontre franco-belge à La Panne, le roi des Belges Albert Ier se voit proposer le commandement de l'ensemble des unités engagées en Belgique. Il va constituer une armée alliée, composée en majorité de troupes belges, qui va porter le nom d'Armée des Flandres... En Belgique Occupée. Le 5 septembre, une partie du Grand Quartier Général allemand est transféré de Spa à Verviers, une ville située à quelques kilomètres plus au nord. Convoquée à Spa en urgence le 29 septembre après la défaite Bulgare, c'est la dernière conférence entre les principaux responsables politiques et militaires de l'Allemagne. Sont présents Guillaume II, les généraux Erick Ludendorff et Paul von Hindenburg, le chancelier Georg von Hertling et le vice-chancelier Paul von Hintze. Les militaires ne se font plus d'illusion, la guerre est perdue. Les Turcs, puis les Austro-Hongrois vont capituler, c'est une évidence, dans ces conditions l'Allemagne ne peut plus gagner. Victime de dépression nerveuse, Ludendorff exige du gouvernement l'envoi au Président des États-Unis d'une proposition d'armistice immédiate sur la base des quatorze points du Président Wilson. Von Hertling et von Hintze, s'opposent à cette demande, ils préconisent la poursuite des combats pour obtenir de meilleures conditions de reddition. Le Kaiser leur donne raison. Ils finissent par s'accorder sur le fait de demander un armistice pour limiter les exigences des Alliés, mais pas immédiatement. Sur le plan intérieur, ils se mettent aussi d'accord pour faire des réformes afin de démocratiser l'Allemagne et de la transformer en monarchie parlementaire. C'est von Hintze qui est chargé des pourparlers avec les Alliés. Le cabinet Hertling doit démissionner et c'est Maximilien de Bade, qui a le soutien du parlement, qui doit le remplacer. Au final, tous s'accordent pour confier au nouveau gouvernement, issu du parlement, la double mission de contenir le mécontentement populaire et d'affranchir les militaires de leurs responsabilités dans la défaite. Ainsi, tranquillement, les principaux responsables de la guerre, ceux qui l'ont voulue et ceux qui l'ont menée, s'exonèrent de leur culpabilité dans la défaite allemande… En Allemagne. Le 12 septembre à Essen, Guillaume II prononce un discours dans lequel il exhorte son peuple au travail. Il affirme que ses intentions ont toujours été pacifiques et rejette les responsabilités de la guerre sur les nations alliées. Le 13, Joachim-Ernest d'Anhalt (1901-1947), maintenant majeur, devient le dernier souverain du duché d'Anhalt, une petite enclave libre et morcelée située en plein cœur de l'Allemagne. Conformément à la stratégie arrêtée la veille à Spa, le 30 septembre, le cabinet Hertling démissionne et c'est avec empressement que Guillaume II le remplace par Maximilien de Bade... En Autriche-Hongrie. Le leader des indépendantistes slovènes, l'abbé Anton Korošec élu au parlement autrichien en tant que membre du Parti populaire slovène, créé un Conseil National Slovène dont il s'attribue la Présidence... Aux États-Unis. Le 3 septembre, le Président Woodrow Wilson accepte la création après la guerre des États Tchécoslovaque et Yougoslave. Le 14, Eugene Debs (1855-1926), syndicaliste, antimilitariste, cinq fois candidat socialiste à la Présidence du pays, est condamné à 10 ans d'emprisonnement pour avoir enfreint la loi, suite à son discours anti-guerre prononcé le 16 juin à Canton dans l'Ohio. Lors de la sentence, il fait l'un de ses plus célèbres discours "Votre honneur, il y a des années de cela, j'ai reconnu mon affinité avec tous les êtres vivants, et je me suis convaincu que je n'étais pas meilleur d'un iota que le plus misérable sur Terre. Je l'ai dit alors, et je le dis maintenant, que tant qu'il y aura une classe inférieure, j'en serai, et tant qu'il y aura un élément criminel, j'en serai, et tant qu'il y aura un être en prison, je ne serai pas libre". Le 27, à New York, Wilson prononce un retentissant discours sur sa conception d'une "paix permanente". Le lendemain dans cette même ville, la mission militaire belge est accueillie en grande pompe... En Italie. Le 27 septembre, le gouvernement de Vittorio Emanuele Orlando reconnaît le projet constitutionnel de la Yougoslavie, il affirme que ce nouveau pays sera considéré comme un État libre... Aux Pays-Bas. Le 9 septembre, le catholique Charles Ruijs de Beerenbrouck, devient Premier ministre à la place du libéral Pieter Cort van der Linden dont le parti vient de perdre les élections. Bien que pro-allemand, ce dernier a instauré le suffrage universel masculin, faute impardonnable pour les sociaux-démocrates et les catholiques néerlandais... En Turquie. Le 24 septembre, le gouvernement donne son adhésion à la note austro-hongroise présentée aux Alliés le 14 septembre... En Russie. Le 5 septembre, après la tentative d'assassinat de Lénine, des Bolcheviks attaquent l’ambassade britannique à Petrograd pour protester contre l’intervention des Alliés en Russie. Le même jour, le Conseil des commissaires du peuple publie un décret "Sur la Terreur rouge" et appelle à "isoler les ennemis de classe de la République soviétique dans des camps de concentration et de fusiller sur-le-champ tout individu impliqué dans des organisations de Gardes-Blancs, des insurrections ou des émeutes». Bizarrement, la tentative d'assassinat contre Lénine a par ailleurs comme conséquence de le rendre plus familier au peuple russe. Jusque-là, il était relativement peu connu du grand public, somme toute ce n'était qu'un bourgeois devenu révolutionnaire par idéologie. Cette tentative lui procure une aura de dirigeant bien-aimé, et c'est à partir de cette date qu'il fait l'objet d'une amorce de culte de la personnalité, d'ailleurs le Parti s'emploie à susciter une émotion populaire autour de l'attentat. Sa survie est présentée comme un miracle, la presse bolchevik fait de Lénine une figure christique aux pouvoirs quasi surnaturels. Le 15, le gouvernement soviétique dénonce le traité de paix avec la Turquie. A la fin du mois, encerclée de toutes parts, la Russie soviétique est déclarée "camp militaire unique", sa chute semble imminente... Guerre Civile et Guerre des Alliés en Russie. Le 4 septembre, de nouvelles troupes US débarquent à Arkhangelsk. Le 5, des troupes japonaises rencontrent l'avant-garde de la légion tchécoslovaque. Quelques jours plus tard, les contingents britanniques, italiens et français débarqués à Vladivostok rejoignirent ces soldats dans l'espoir de rétablir le front de l'Est de l'autre côté de l'Oural. Tout le monde se met en marche en direction de l'Ouest en utilisant le transsibérien. A la fin du mois, les Japonais refusent de dépasser le lac Baïkal. Les Étasuniens suspicieux quant aux intentions japonaises, restent aussi en arrière pour surveiller les Japonais... Les deux gouvernements antibolcheviques, celui de Samara sur la Volga et celui d'Omsk en Sibérie fusionnent en septembre 1918 lors de la conférence d'Oufa. Cela donne naissance à un "Gouvernement Provisoire de la Russie" qui finira dans les mains de l'amiral Alexandre Koltchak. Le commandement allemand propose au général Piotr Krasnov de prendre part à la prise de Tsaritsyne sur la Volga, mais l’ataman écarte cette proposition. Il espère un renfort de l’armée des Volontaires, pour s'emparer de la ville (futur Stalingrad, puis Volgograd) qui est défendue par la 10ème Armée rouge, dirigée par le général Kliment Vorochilov et Joseph Staline. Les renforts blancs pour prendre la ville mettront presque un an pour y arriver... Bien que les Bolcheviks ne contrôlent plus à la fin de l'été 1918 qu'un territoire encerclé et réduit en gros à l'ancien grand-duché de Moscovie, ils ont l'avantage de former un bloc territorial cohérent. Ce 'pays' est très bien pourvu en routes et en voies ferrées stratégiques, face à des armées blanches dispersées et qui ne seront jamais capables de coordonner leurs offensives. Ils restent toujours maîtres des deux capitales, l'officielle Petrograd, l'officieuse Moscou. L'Armée rouge, maintenant forte de 350 000 hommes, est totalement réorganisée par Léon Trotski. Correctement pourvue en hommes par le service militaire obligatoire, galvanisée par les commissaires politiques, elle est aussi bien armée que les contrerévolutionnaires. Pour compenser le manque crucial d'officiers, Trotski n'hésite pas à recycler par milliers les "spécialistes bourgeois" compétents et autres anciens officiers tsaristes, tel l'ex-général en chef Alexeï Broussilov, qui appelle ses pairs à rejoindre l'Armée rouge au nom du salut de la patrie. Des commissaires politiques bolcheviques flanquent ces chefs militaires pour s'assurer de leur loyauté. Ce recours aux spécialistes de l'ancien régime suscite toutefois les méfiances et les critiques virulentes de nombreux bolcheviks comme Joseph Staline. Environ 30% des officiers tsaristes choisissent l'Armée rouge, par intérêt, par patriotisme ou plus prosaïquement par souci de l'ordre. Ainsi constituée, l'Armée rouge part à la reconquête de la grande Russie. Après avoir considérablement renforcé les défenses de la ville de Tsaritsyne un temps menacé par les Gardes blancs, des généraux Piotr Krasnov et Anton Denikine, la Vème armée rouge, avec l'aide des marins de Kronstadt, reconquiert la grande ville Tartare de Kazan sur la Volga le 10 septembre. Depuis le 6 août, elle était aux mains de l’armée du gouvernement Socialiste Révolutionnaire de Samara, soutenue par les troupes tchécoslovaques. Le lendemain, Trotsky dans une de ses harangues déclare "C’est un tournant décisif, un jour de fête dans l’histoire de la révolution socialiste... Nous avons vaincu sur la Volga, nous vaincrons sur l'Oural". Très bien informé de la situation mondiale à bord de son train blindé équipé du télégraphe, il donne l'ordre de bien traiter les prisonniers tchécoslovaques, et surtout il leur promet une libération rapide dès la reconnaissance officielle de leur pays par les nations du monde. Sciemment, il laisse ainsi fuiter cette nouvelle pour qu'elle gagne la terrible armée tchécoslovaque afin que cette dernière s'empresse de regagner Vladivostok au plus tôt, et ainsi laisser les Armées blanches privées de leurs troupes les plus aguerries... Cette nouvelle Armée rouge doit combattre sur trois fronts. Au sud, l'Armée des Volontaires et des Cosaques du Don, c'est une armée conséquente avec près de 50 000 hommes. Le gros des troupes est situé en Ciscaucasie, territoire circonscrit entre la mer Noire et la mer Caspienne. Elle est alors rebaptisée armée des Volontaires du Caucase, elle est commandée par le général Anton Dénikine qui a pris Ekaterinodar (maintenant Krasnodar) pour capitale. Elle participe à l'anéantissement des unités rouges dispersées dans le Kouban, mais elle vient de subir la défaite de Kazan. Au nord-ouest, l'Armée de la Baltique du général Nikolaï Ioudenitch, espère être assistée par les armées alliées maintenant bien installées au froid à Mourmansk et à Arkhangelsk. Elle attendra en vain. Au centre, l'Armée de l'Oural de l'amiral Alexandre Koltchak qui s'est installé à Omsk et dont ses effectifs sont renforcés avec la plus grande partie des 60 000 hommes de l'armée tchécoslovaque. A ces trois fronts s'ajoutent d'autres forces blanches plus ou moins autonomes, les cosaques de l'ataman Grigori Semenov installés en Sibérie orientale et appuyés par un fort contingent de "conseillers" japonais ; ainsi que les troupes de la division asiatique de cavalerie du cruel baron balte Roman von Ungern-Sternberg, installées en Mongolie, et soutenue par Bogdo Khan, le Dalaï-lama mongol... Le 12 en Russie centrale, le jeune général rouge Mikhaïl Toukhatchevski(2), enlève la ville de Simbirsk aux Armées du centre. C'est la ville natale de Lénine, elle prendra d'ailleurs le nom d'Oulianov, nom patronyme originel de Lénine, après sa mort en 1924. Le même jour, la Légion tchèque remporte une victoire contre une petite armée rouge sur la Volga. Le 19, des troupes bolcheviks sont battues sur le front d'Arkhangelsk par des troupes blanches de la Baltique... La Terreur Rouge. Les instruments de coercition des rouges se mettent en place progressivement. Tout gouvernement, révolutionnaire ou pas, à l'obsession du sabotage. Le 7 décembre 1917, est instaurée la "Commission extraordinaire panrusse près le Conseil des commissaires du peuple pour combattre la contre-révolution et le sabotage". Toutefois, elle ne dispose que de pouvoir très limités comme faire des enquêtes, son seul moyen d'agir est la confiscation des biens et des cartes de rationnement. Mais assez rapidement, les organismes locaux de cette Tcheka, dans l'atmosphère de la guerre civile, s'accordent des pouvoirs de jugement et d'exécution. Lénine lui-même encourage le développement d'une "terreur" populaire qui ne demande qu'à exploser. Le 11 août, il ordonne par écrit aux autorités de Penza, une ville à 650 kilomètres au sud-est de Moscou, de "pendre publiquement, afin que tout le monde puisse le voir, au moins cent propriétaires terriens (koulaks)" que les autorités locales considèrent comme des ennemis du peuple. Le 30, Moïsseï Ouritsky, chef de la Tcheka de Petrograd, est assassiné. Le même jour, Lénine échappe à un attentat à Moscou. En réaction, 1 300 "otages de la bourgeoisie" sont massacrés par des détachements de la Tcheka dans des prisons de Petrograd et de Kronstadt, entre le 31 août et le 4 septembre... Ce n'est que le 5 septembre que la Terreur rouge est officialisée par le Conseil des commissaires du peuple, après la tentative d'assassinat de Lénine par Fanny Kaplan le 30 août. Il publie un décret appelant à "isoler les ennemis de classe de la République soviétique dans des camps de concentration, et de fusiller sur-le-champ tout individu impliqué dans des organisations de Gardes-Blancs, des insurrections ou des émeutes"... Avec la Terreur blanche installée sur le pays depuis plus longtemps, les deux camps sont donc prêts à en découdre dans l'horreur. Ils sont exempts de toute hésitation à recourir à la violence de masse. Massacres et tortures sont monnaie courante dans l'un et l'autre camp. Les Blancs supplicient et abattent impitoyablement les bolcheviks faits prisonniers. Ils perpètrent ou laissent leurs troupes perpétrer une série de pogroms antisémites extrêmement meurtriers, certains experts parlent de 400 000 morts. Ils s'aliènent vite les populations locales en refusant toute concession aux minorités nationales, auxquelles ils n'ont rien d'autre à offrir que le retour au nationalisme grand-russe traditionnel. Ils dépossèdent aussi violemment les paysans, inquiets d'un retour probable des grands propriétaires dans les fourgons des armées blanches… Les Rouges commettent des tueries dans des localités sur le point d'être prises par les Blancs, vidant parfois des prisons pour en massacrer les détenus. Chaque 'terreur' contribuant à entretenir l'autre. Grigori Petrovski, chargé des affaires intérieures au sein du Conseil des commissaires du peuple, encourage les prises d'otage et les exécutions, recommandant d'appliquer la terreur sans hésitation. Septembre et octobre 1918, sont les deux mois qui marquent l'apogée de la Terreur rouge. La Tcheka fait entre 10 000 et 15 000 victimes. Lénine, pour sa part, soutient pleinement cette répression, qualifiant les critiques dont elle fait l'objet au sein même du Parti de "racontars petit-bourgeois"... En Bulgarie. Dès l'annonce connue de la percée alliée sur le Dobropolié le 15 septembre, le mécontentement latent dans l'armée depuis des mois éclate sous la forme de multiples mutineries. Le 24, le quartier général bulgare à Sofia est occupé par des mutins en arme qui sont rapidement rejoints par Alexandre Stamboliyski, le leader de l'opposition démocratique au pouvoir royal. Ils tentent de prendre la ville, tandis que le 27 la république est proclamée à Radomir, ville qui s'est toujours opposée au pouvoir central. Après deux jours de combats, les 29 et 30, les émeutiers sont mis en déroute par les cadets militaires restés fidèles au monarque et à la dynastie. Ces derniers sont appuyés par une partie des unités allemandes présentes dans le royaume. Comme elles sont encore largement dotées en artillerie et en aviation, les mutins à peine armés ne sont pas en mesure de les combattre. Le 29 septembre, l'armistice est signé. Pour 5,5 millions d'habitants, la reddition bulgare se solde par 87 500 militaires tués ou portés disparus la perte de 100 000 victimes civiles et 152 390 blessés militaires... Au Japon. Au début septembre, par la répression féroce qui s'abat sur les émeutiers, les troubles urbains et campagnards commencent à se raréfier. Toutefois les grèves des mineurs se poursuivent jusqu'au milieu du mois. Parfois des bouffées de violence peuvent se déclencher spontanément sur des incidents locaux. Le pays est toujours sous tension. Le 16, le gouvernement reconnaît l'armée tchécoslovaque comme une armée alliée. Se jugeant responsable de l'atteinte portée à l'ordre public, le Premier ministre issue d'une famille de samouraï, l'amiral Masatake Terauchi avec son cabinet démissionnent le 29 septembre. Il est remplacé par un libéral conservateur, roturier, Hara Takashi, chrétien de surcroit qui va mener une politique libérale en s'appuyant sur le parlement jusqu'à son assassinat le 4 novembre 1921 par un militant d'extrême droite... En Chine. Dans le conflit armé entre le Tibet et la Chine, une trêve est conclue en septembre avec l'aide des Britanniques. Des efforts sont entrepris pour arriver à un accord, mais ils ne donnent pas de résultats... Dans le Monde des Sciences, des Arts, des Lettres et du Sport. Le 1er septembre, à Moscou se tient la première conférence du Proletkoult. C'est une nouvelle organisation artistique et littéraire active en Union soviétique. Elle veut fournir les fondations d'un vrai art prolétarien absout de toute influence bourgeoise. Son principal théoricien est Alexandre Bogdanov qui envisage le Proletkoult comme la troisième partie de la trinité du socialisme révolutionnaire. Alors que les syndicats doivent s'occuper des intérêts économiques des travailleurs, que le parti communiste doit défendre les intérêts politiques du peuple, le Proletkoult doit prendre en charge la vie culturelle et spirituelle du prolétariat. Parmi d'autres personnalités importantes, on compte Anatoli Lounatcharski, Alexeï Gastev, Fiodor Kalinine, Platon Kerjentsev, Mikhaïl Guerassimov, Vladimir Kirillov et Alexandre Afinoguenov. Les arts plastiques sont initialement influencés par le constructivisme, la littérature et la musique par le futurisme, l'art expérimental est désapprouvé. Kirillov écrit "Au nom de notre avenir, nous brûlerons Raphaël, nous détruirons les musées et nous piétinerons les fleurs de l'art". Immédiatement Léon Trotski et Alexandre Voronski se battent contre ce mouvement, le qualifiant de contradictoire et antithétique avec les positions marxistes envers l'art et les sciences bourgeoises. Trotski et Voronski affirment que le prolétariat doit se saisir de l'entièreté des réussites techniques, artistiques et scientifiques. De plus, Trotski affirme qu'il est impossible que le prolétariat développe ses propres formes artistiques, puisque celles de la bourgeoisie sont universelles. A son premier congrès le 25 septembre Lebiedev-Polanski est élu président et Ignatev secrétaire... Pour pouvoir écrire en paix et malgré ses idées progressistes, Sergueï Prokofiev quitte Petrograd, gagne le Japon par Vladivostok, puis Chicago et, complètement ruiné, arrive à New York le 18 septembre... A Zurich en Suisse, l'expo Dada de Hans Arp, Otto Morach et Hans Richter sur l'Art nouveau, remporte un franc succès, le mouvement commence à s'internationaliser. Le 28, au théâtre municipal de Lausanne, est donnée la première de l'Histoire du Soldat d'Igor Stravinsky, avec Georges Pitoëff et Jean Vilar. Ce spectacle est prévu avec une instrumentation réduite pour permettre son interprétation au cours d'une tournée dans différents villages helvétiques. Ce projet doit être abandonné à cause de la grippe espagnole... Le 14 septembre, à la Havane la capitale de Cuba, c'est la naissance d'Israel "Cachao" López. Il va devenir le contrebassiste le plus connu de sa génération et avec son frère Crestes, ils inventent le Manbo. Il est aussi considéré comme un maître dans l'art de la "descarga" (variante latine du "bœuf" entre musiciens francophones ou "jam" chez les anglophones). Il quitte Cuba bien avant l'arrivée de Castro et s'installe en Floride où il meurt de complications rénales le 22 mars 2008 à l'âge de 89 ans. Le 16, près de Wrocław en Pologne c'est la naissance d'Herbert Ruff, qui après des années d'études du piano à Vienne en Autriche va devenir compositeur de jazz, de musique populaire et de musique de film. Après une vie très aventureuse comme chef d'orchestre, il s'installe à Montréal en 1952 et compose plus de 2 000 chansons populaires, ainsi qu'une trentaine d'œuvres plus classiques. Il décède le 19 mai 1985 à Montréal à l'âge de 64 ans. Le 28 septembre c'est le décès à Strasbourg, alors Allemande, du philosophe Georg Simmel à l'âge de 60 ans. Il est né à Berlin le 1er mars 1858 et il se consacre à l'étude de tous les aspects sociaux de la vie : l'argent, la mode, la femme, la parure, l'art, la ville, l'étranger, les pauvres, la secte, la sociabilité, l'individu, la société, l'interaction, le lien social... Son ouvrage Philosophie de l'argent (publié en 1900) est considéré comme son chef-d'œuvre. Il impressionne quasiment tous les intellectuels de son époque et continue d'avoir une influence notable sur ceux d'aujourd'hui. Le 30, c'est la naissance à Lons-le-Saunier dans le Jura de René Raymond. Ses travaux sur l'histoire française, dont son triptyque sur les Droites françaises du XIXème siècle "orléaniste", "bonapartiste" et "légitimiste" fait référence. Il devient académicien en 1998 et il décède à Paris le 14 avril 2007 à l'âge de 88 ans…

Sur le Front des Combats. Au Conseil de Guerre. Dans le global, la situation est relativement simple, lors de la réunion du 3 septembre, le généralissime Ferdinand Foch donne l'ordre d'attaquer partout et tous en même temps, même si ce n'est pas vraiment réaliste. Dans le détail, 3 offensives majeures sont programmées pour le mois de septembre. Une première au nord, menée par le roi des Belges, Albert 1er, entre Ypres et Lens en direction d'Anvers. Une deuxième, au centre, la plus importante, celle qui a plus de moyens, mais aussi les plus grosses fortifications à enlever sur la ligne Hindenburg, entre Douai et Reims en direction de la Wallonie. La troisième, au sud, qui va se scinder en deux. Dans un premier temps elle doit réduire le saillant de Saint-Mihiel, puis remonter la vallée de la Meuse en direction du Luxembourg. Tout le front des Vosges est laissé au repos, d'ailleurs depuis deux mois, par décalage, des unités remontent en se diluant vers le nord, entre Nancy et Lunéville, pour remplacer les unités US qui vont faire mouvement vers le Luxembourg... Le général Philippe Pétain, commandant général des forces françaises, voulait lancer une offensive à l'est de Nancy. Elle est abandonnée faute de moyens, d'autant plus qu'elle demandait des délais de mise en place, ce qui n'est plus d'actualité... Foch est informé par les Britanniques que vers le milieu du mois, le général britannique Edmund Allenby va lancer son offensive majeure contre les Turcs en Palestine. Dans le même temps, dans les Balkans, il a autorisé le général français Louis Franchet d'Espèrey à en faire de même contre les Bulgares. Seul le front italien n'est toujours pas prêt pour l'attaque. Si l'attentisme du général italien Armando Diaz le désespère, Foch est ravi de la situation d'ensemble. Il sait qu'attaquer partout en même temps des ennemis qui s'affaiblissent de jour en jour est le meilleur moyen de les mettre à genoux. C'est exactement ce que font les boxeurs quand ils ont pris l'ascendant sur leur adversaire, multiplier les coups même s'ils ne sont pas tous efficaces, dans ce cas-là c'est le nombre qui compte, pas la qualité... De la mer du Nord aux confins du Moyen-Orient, sur mer, dans les airs, comme sur terre, toutes les armées des nations alliées sont engagées dans ces derniers combats. Sans oublier toutes les troupes des colonies françaises et celles, tellement importantes, du Commonwealth. La première guerre mondiale n'a pas usurpé son nom. Tous ces hommes vont souffrir. La douleur, la défaite, comme la gloire, sont tout autant mondiales... Sur le Front Franco-Belge. Malgré l'acceptation morale de la défaite, le général Erick Ludendorff ne baisse pas les bras. Conformément au plan arrêté à Spa le mois précédent, il rapatrie toutes les troupes allemandes derrière la ligne Hindenburg. Il est bien conscient que techniquement, elle est dépassée, l'aviation alliée ne fera pas grand cas de ses fortifications trop visibles du ciel, pas prévues contre des avions qui, à tout moment, peuvent mitrailler les occupants des tranchées. Mais il ne peut rien faire d'autre, alors il le fait. Il réorganise aussi ses armées, toutes doivent reculer et se mettre dans les abris abandonnés depuis 6 mois, seule la XVIIème doit reculer jusqu'au canal du Nord, et servir d'armée de réserve. Comme les Alliés, il fait remonter les armées des Vosges pour tenter d'amener le plus de troupes possibles vers la Lorraine et le Luxembourg afin de parer autant que peut se faire aux offensives qu'il sait imminentes... En attendant les grandes offensives, les petites batailles ne cessent jamais pour mener la vie dure aux Allemands qui se replient en bon ordre. Le 1er septembre, les Canadiens occupent Péronne sans combattre. Le 2, ils attaquent au sud de Lens et emportent les premières tranchées de la position Siegfried entre Drocourt et Quéant Deux jours après, ils forcent le passage de la Torpille et atteignent la rive nord du canal du Nord. Ce canal, commencé en 1913 doit relier la Seine au département du Nord. Il n'est pas fini, loin s'en faut(3). En septembre 1918, c'est une grande tranchée, en partie bétonnée sur les bords, parfois en eau, parfois sans, mais dans ce cas-là c'est un bourbier que les Allemands entretiennent ainsi, ce qui en fait un obstacle défensif redoutable, quasiment impossible à franchir. Bien sûr, tous les ponts sont détruits. Dans la Marne, des troupes franco-étasuniennes franchissent la Vesle sur un front de 30 kilomètres. Le 5, entre Tergnier et Soissons, ils prennent Coucy-le-Château et Coucy-la-Ville, plus de 30 autres villages sont repris. Dans les Flandres, des Franco-Britanniques occupent sans combat le mont Kemmel abandonné par les Allemands. Le 6, des Français dépassent Ham et son château maintenant en ruines, ainsi que Chauny au sud de la Somme en direction de Saint-Quentin. Au nord de l'Aisne, les Français retournent dans les tranchées qu'ils n'ont pas pu défendre en mai lors de l'offensive allemande sur l'Aisne. Le 7, les Poilus reprennent Tergnier et toute la basse forêt de Coucy. Au nord de Saint-Quentin les Britanniques atteignent Roisel... La bataille de Saint-Mihiel. Préparée depuis au moins deux mois, elle doit 'couper' l'excroissance allemande qui part d'Étain à l'est de Verdun, s'avance jusque dans les hauts-de-Meuse jusqu'après la ville de Saint-Mihiel, pour repartir en ligne droite jusqu'à Pont-à-Mousson sur la Moselle. Supprimer cette verrue devrait permettre de rendre le front beaucoup plus linéaire, plus facile à défendre pour les Alliés. C'est le fameux saillant de Saint-Mihiel qui nargue les Français depuis novembre 1914. En fait, c'est le grand test pour savoir qu'elle est la véritable valeur combattante des soldats US. Pas les unités qui ont déjà bataillés dans l'Aisne, c'étaient des unités d'élites, leur attitude ne pouvait pas décevoir. Maintenant, tout le monde attend de savoir comment va se comporter la masse de la troupe ordinaire qui, à part quelques coups de mains ou coup de canons, n'a pas encore fait ses preuves. De son quartier général à Chaumont, John Pershing a conçu un plan en trois axes de conquêtes. A l'ouest, entre Verdun et Saint-Mihiel, l'attaque est confiée aux Vème corps US et une division française. Entre Saint-Mihiel et jusqu'à Beaumont, à mi-chemin de Pont-à-Mousson, l'attaque est confiée à un corps colonial français. De Beaumont à Pont-à-Mousson, face aux tranchées inextricables de Bois-le-Prêtre, l'attaque est confiée à deux autres corps d'armées US, le IVème et le Ier. En tout, 250 000 hommes, dont 236 000 soldats étasuniens vont se lancer sur les 90 kilomètres d'un front que les Allemands ont puissamment fortifié pendant 4 ans. Pour défendre le saillant, les Allemands n'ont que 200 000 hommes, y compris une unité austro-hongroise, de plus ils sont statiques, quasiment sans moyens offensifs, ils ne peuvent que subir l'attaque, pas la combattre. Comme toujours depuis le début juillet les Alliés sont supérieurs dans tous les aspects tactiques, ils sont soutenus par 1 444 avions, 3 100 canons, 267 chars légers et les soldats US chauffés à blanc veulent en découdre. Mais chez les défenseurs les abris protecteurs sont nombreux, les lignes de barbelés solides et même si le moral n'est pas fameux la partie n'est pas gagnée d'avance... Au matin du 12 septembre, après une courte préparation d'artillerie tous les éléments du Vème corps US se ruent sur les tranchées allemandes. Et, malgré la forte résistance du bastion de Montsec que l'ennemi à ordre de tenir à tout prix, l'avance se déroule comme prévue. Les chars Renault FT-17 du lieutenant-colonel George Patton font merveilles, il a même ordonné à ses équipages qu'aucun ne devait se rendre, juste avancer ou mourir. Dans la bataille, les unités US se révèlent très efficaces, téméraires ils mettent énormément de fougue pour enlever les objectifs prévus pour la journée. L'aviation remplit correctement son rôle en détruisant dès qu'ils sont repérés les points fortifiés et les nids de mitrailleuses. Plus au sud, les coloniaux français, tout autant conquérants, enlèvent tous les obstacles de part et d'autre de Saint-Mihiel, pour se lancer vers le nord afin de rejoindre les éléments venant de l'ouest afin de cerner les défenseurs dans un mouvement enveloppant. Plus à l'est, la bataille à Bois-le-Prête est beaucoup plus dure, mais à la fin de la journée la totalité du bois, du moins ce qui était un grand bois, est conquis. Le lendemain, les Sammies et les Poilus venant de l'ouest rentrent dans Hattonchatel. Les coloniaux venant du sud sont à Vigneulles-Lès-Hattonchâtel, les soldats US venant du sud sont à Thiaucourt. En guère plus de 36h00, toute la ligne de front est aux mains des Alliés. Les Allemands refluent en désordre vers le nord pour tenter de rejoindre la vallée de la Moselle et Metz. Au soir du 14, le saillant de Saint-Mihiel n'est plus. La ligne de front a fait un bond de près de 40 kilomètres vers le nord, c'est quasiment une ligne droite entre Étain et Pont-à-Mousson... C'est non seulement une belle victoire, mais elle est rapide et pas trop coûteuse malgré l'inexpérience des soldats US. Les assaillants perdent 7 000 hommes (tués, blessés et portés disparus). Pour les Allemands, on compte 2 000 tués, 5 500 blessés et 13 200 prisonniers et ils perdent 400 canons. Dès le 13, Foch télégraphie à Pershing "La première armée américaine, sous votre commandement, a remporté dans cette première journée une magnifique victoire par une manœuvre aussi habilement préparée que vaillamment exécutée". Le 15, c'est le capitaine Michel Clemenceau, fils de Georges, qui rentre le premier dans Saint-Mihiel, la ville qui avait été laissée de côté le jour de l'attaque. Elle est en ruine depuis bien longtemps, mais elle est de nouveau française, après 4 ans... Cette bataille va donner un sacré coup de fouet au moral de toutes les armées alliées qui, plus au nord, vont maintenant se lancer à l'assaut de la ligne Hindenburg. Ils savent que les conditions de la bataille ont changé depuis un an, qu'avec l'aviation tactique et les chars, les redoutables défenses peuvent être plus facilement détruites ou contournées, la victoire devient alors possible, tous les soldats alliés y croient... Les batailles de la ligne Hindenburg. La ligne est toujours là, solide, mais de conception maintenant obsolète. Très peu de tranchées camouflées ou couvertes, elles laissent les défenseurs à découvert contre des mitraillages aériens, quasiment pas d'abri de DCA. Même s'ils ne sont pas parfaits, les engins blindés peuvent s'approcher au plus près des nids de mitrailleuses en protégeant les fantassins lors des assauts, et ils se jouent des lignes de barbelés. En deux ans, les conditions de la guerre ne sont plus du tout les mêmes. Avec la suprématie aérienne, les Allemands pourraient opposer une forte résistance, mais les as germaniques deviennent rares, leurs avions largement surclassés deviennent des proies faciles. L'ouvrage est divisé en 5 tronçons, le premier Wotan barre le secteur de la mer du Nord à Arras ; le second, Siegfried, d’Arras à Saint Quentin ; le troisième, Alberich, de Saint Quentin à Craonne ; le quatrième, Brunhilde, de Craonne à Sainte-Menehould et le cinquième, Kriemhilde, de Sainte-Menehould à Pont-à-Mousson puisque le saillant de Saint-Mihiel n'est plus... En Prélude aux Grandes Offensives de Foch. Le 12, les Britanniques enlèvent Vermand au nord-ouest de Saint-Quentin. Le soir, ils s'installent aux lisières des bois d'Holnon. Le lendemain, ils s'emparent des bois et du village à Holnon... Le 13, c'est au sud-ouest de Cambrai que la bataille fait rage. La 3ème armée britannique franchit le canal du Nord au sud de la route Bapaume-Cambrai et déborde les positions d'Havrincourt à Gouzeaucourt. Malgré la supériorité alliée, la lutte est âpre car les Allemands s'accrochent désespérément au terrain... Le 14, L'armée de Charles Mangin et celle de Jean-Marie Degoutte attaquent le redoutable bastion de Laon. Degoutte attaque par le nord, mais il ne parvient pas prendre le village de Gleures. Mangin est plus heureux, ses Poilus avancent de 1 500 mètres, ils enlèvent Vauxaillon, Laffaux, Allemant, Sancy, le Moulin de Saint-Pierre et font 2 500 prisonniers. Le 16, l'armée de Mangin s'empare du Mont des Singes, de Vailly, et prend pied sur le Chemin-des-Dames... Au Sud de Cambrai, entre les communes d'Epehy et Jeancourt une position fortifiée allemande est en avancée de la ligne Siegfried. Le général Australien John Monash propose de 'nettoyer' le terrain avant la grande offensive prévue une semaine après... Le 18 à 5h20, près de 50 000 Australiens, Irlandais et Français se lancent à l'assaut de cette verrue quasiment sans préparation d'artillerie, ils sont soutenus par seulement 8 chars, 300 canons de tranchée et de l'aviation. Dans la journée, 119 hommes du 1er bataillon australien refusent d'exécuter un ordre suicide. C'est la première fois que des soldats australiens se mutinent depuis le début du conflit, c'est dire combien les ordres absurdes ou irréfléchis ne passent plus(4). Le soir, la verrue n'existe plus et 4 300 Allemands vont rejoindre les camps de prisonniers. Mais c'est une victoire chèrement payée, les Alliés comptent 265 tués, 1 057 blessés et deux prisonniers (plus de 1 000 Australiens sont touchés)... Malgré une réduction de front de près de 200 kilomètres depuis le début du mois, les Allemand doivent maintenir face aux Alliés autant de divisions qu'avant. De plus leur valeur combattive ne cesse de diminuer à causes de pertes, les meilleurs éléments sont morts ou faits prisonniers. L'heure est grave, pour regarnir leurs rangs, ils font venir des sursitaires, des élèves officiers, dégarnissent leurs usines de travailleurs pourtant indispensables, mais gardent toujours en réserve la classe 1920, leur dernier espoir. Si ces nouveaux venus font nombre, à part les élèves officiers, leur valeur militaire est quasi nulle, mais ils n'ont pas le choix... La Bataille en Meuse-Argonne. C'est par le sud que vont commencer les attaques voulues par Foch sur la ligne Hindenburg. Ce sont les Sammies, à peine remis de la bataille de Saint-Mihiel, qui massés entre l'Argonne et la Meuse, vont attaquer les premiers Kriemhilde. Les Français du général Henri Gouraud en feront de même plus au sud à Sainte-Menehould. L'attaque est prévue le 26. Dans la journée du 25, Foch installe un poste de commandement aux Trois-Fontaines, près de Saint-Dizier. Pétain établit le sien encore plus près du front à Nettancourt, au nord de Bar-le-Duc. A 23h00, toute l'artillerie du secteur donne du canon, et le lendemain à 5h25 les fantassins se lancent à l'offensive. Malgré des assauts difficiles pour passer les premières lignes, c'est un succès général, l'artillerie allemande est trop diminuée pour répondre avec efficacité, et les Allemands trop fatigués et démoralisés ne se battent que mollement. Au même moment, beaucoup plus à l'ouest, dans la Marne, les Français se lancent à l'assaut du village de Tahure et de sa Butte, un peu plus au sud, d'autres se rendent enfin maîtres de la Main-de-Massiges. Ils poussent leurs attaques jusqu'à Cernay-en-Dormois. A la fin de la journée, avec l'appui de plus de 200 chars et de 1 000 avions, les Français ont progressé de 5 kilomètres du sud vers le nord et de plus de 4 kilomètres de l'ouest vers l'est. Ils ont fait 13 000 prisonniers et pris 300 canons. Chez les Sammies, la progression est moindre, la bataille plus accrochée, de plus ils ont des problèmes de ravitaillement, l'inexpérience est toujours là. Malgré cela, en Argonne, dans la journée, ils font 7 000 prisonniers, dépassent le Four-de-Paris, enlèvent Vauquois et Varennes, arrivent jusqu'à Montfaucon et Malancourt. Le lendemain, devant les Français et les Étasuniens, la bataille change, les Allemands envoient des renforts et même si leur artillerie est défaillante car déménagée rapidement elle est trop en arrière, les nids de mitrailleuses que les feldgraus commencent à bien savoir camoufler pour se protéger de l'aviation causent des pertes sévères aux assaillants. Les Franco-Étasuniens subissent de vigoureuses contrattaques par des feldgraus ramenés rapidement de la Marne. Mais si la progression est moindre que la veille, elle demeure. Les Français arrivent au Bois de la Pince, s'emparent de Grateuil et de Fontaine-en-Dormois. Les Étasuniens prennent Montfaucon et Malencourt. Les deux jours suivants, il pleut, les chars comme les attaquants s'embourbent, l'artillerie allemande redevient plus efficace, la progression est nettement ralentie, guère plus de 500 mètres par jour. Le 30 septembre, la ligne de front arrive aux limites sud du département des Ardennes. En 4 jours, les défenses de Kriemhilde sont nettement dépassées, on se bat maintenant en rase campagne, la nature du combat n'est plus du tout la même. Si les Sammies sont plus à l'aise, les Poilus doivent s'adapter à ce nouveau combat à découvert, ils apprennent vite. Les chars et l'aviation font la différence... La Bataille du Canal du Nord. L'obstacle défensif est redoutable et redouté. Le général Douglas Haig, le chef du BEF, demande aux Canadiens du général Arthur Currie de se préparer à faire sa conquête. La portion où l'assaut doit se faire est située entre Sains-lès-Marquion et Mœuvres, à la limite entre les départements du Pas-de-Calais et du Nord, en direction de Cambrai. A cet endroit, sur une longueur de moins de 4 kilomètres, il est large de 35 mètres, mais comme les parois ne sont pas finies au moins là il est à sec, même si le fond est boueux et surtout ses rives ne sont pas si abruptes. Une fois le canal franchi, il y a après trois lignes de tranchées dotées d’une excellente protection de fils de fer barbelés. Les Canadiens reçoivent pour objectif de franchir le canal et de prendre le bois Bourlon. En même temps, d'autres britanniques lanceront une attaque de diversion plus au nord. Depuis le début du mois des sapeurs du génie encadrent des centaines de travailleurs pour construire un pont préfabriqué en treillis d'acier qu'ils comptent lancer au-dessus de l'obstacle pour soutenir l'avance une fois la rive allemande franchie.. Le 27 à 5h20 un puissant feu d'artillerie pilonne directement les positions allemandes sur l’autre rive. Il est très précis, et fait énormément de dégâts. Deux heures plus tard, deux divisions se lancent à l'assaut et enlèvent de vive force le passage. A 10h00, le canal est franchi et les sapeurs sans attendre lancent le pont. A la tombée du jour, les assaillants ont pris les deux premières lignes de défense et le Bois Bourlon. La progression se poursuit le lendemain contre la troisième ligne défensive qui est percée en partie. Le soir ils sont sur une ligne reliant Sauchy à Fontaine-Notre-Dame. Le 28, les Britanniques forcent le passage de l'Escaut à Marcoing. Le 29, ils arrivent aux lisières de la ville de Cambrai par le sud et le nord-ouest. La 30, l'encerclement de la ville autant en ruines que Verdun se dessine nettement... La Bataille du Canal Saint-Quentin. C'est l'avant-dernière offensive voulue par Foch en septembre. Elle doit s'attaquer directement à la ligne Siegfried réputée la plus solide de toute la ligne Hindenburg. L'objectif est d'atteindre la ville de Saint-Quentin, du moins ses faubourgs avant le mauvais temps. Quasiment tous les soldats alliés sont prévus pour la bataille, des Canadiens, des Australiens, des Irlandais, mais aussi des Français et des Étasuniens. En tout 3 armées britanniques, deux françaises et une US... Le 27, comme la surprise n'est pas de mise, la préparation d'artillerie a été longue et minutieuse, elle a durée toute la nuit. A 5h30, deux divisions US et deux australiennes partent à l'attaque. Elles sont accompagnées par des chars et le puissant feu roulant de l'artillerie australienne. Malgré une défense volontaire, elles parviennent à percer, mais comme beaucoup d'officiers se font tuer, les Sammies par manque d'expérience ne nettoient pas bien le terrain. Cette erreur, va obliger les Australiens à revenir l'après-midi pour sécuriser le terrain conquis le matin par les soldats US. Le soir, la progression n'est pas spectaculaire, guère plus de 1 500 mètres, pour 337 tués et 658 blessés australo-étasuniens. Mais elle a épuisé les défenseurs, qui ont lâché toute une partie du système défensif au sud de Bony. Pendant la journée du lendemain, les canons lourds alliés ne cessent de labourer le terrain comme au bon vieux temps de 1917... |

|

Nota : l'actualité très importante du mois m'a obligé à modifier ma présentation habituelle pour la mettre sur deux pages. |

|

Quelle folie la guerre ! |

|

Barbentane, le plus beau village de l'Univers |

|

Pour lire la suite de septembre 1918 cliquez-ici |

|

En Palestine, soldats allemands tentant de revenir en Turquie |

|

Soldats US en Argonne |