|

BARBENTANE en Novembre 1917 |

|

Documents annexes à télécharger au format PDF |

|

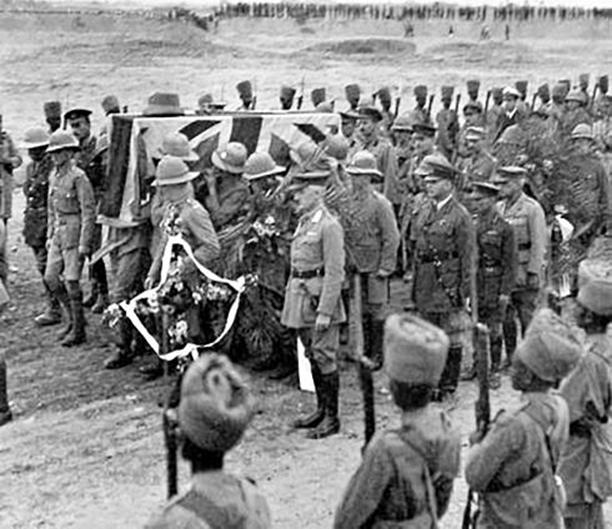

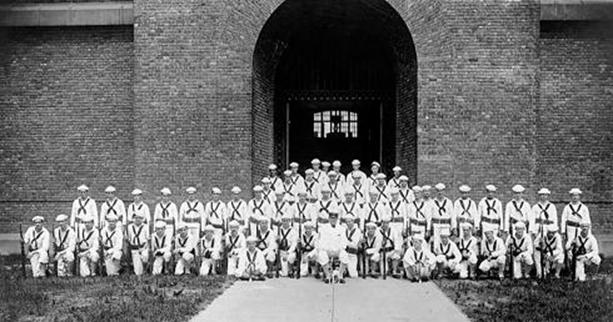

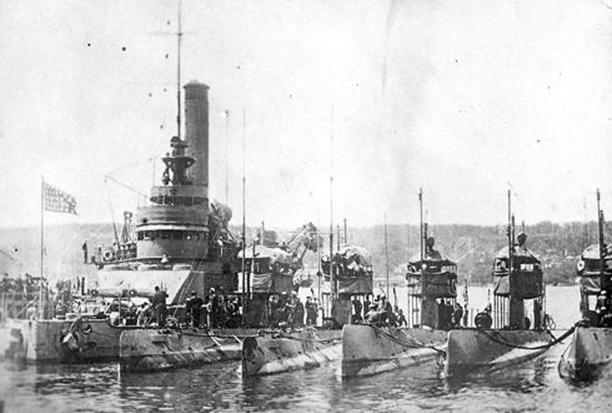

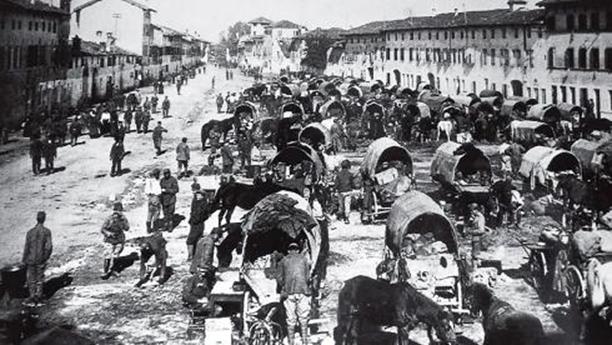

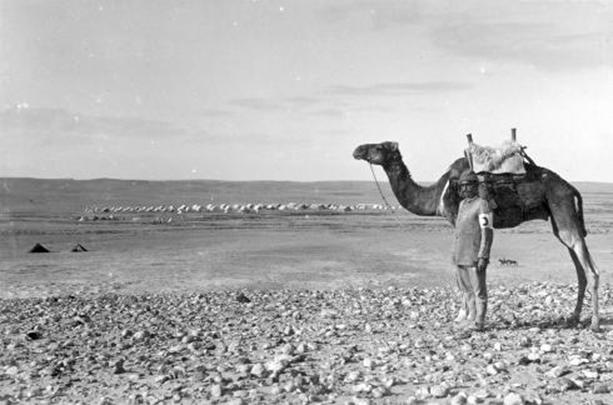

Sur le front Lorrain. Premiers accrochages avec des morts, des blessés et des prisonniers pour les soldats du corps expéditionnaires US. Le 2, lors d'une patrouille sur le bord du canal de la Marne au Rhin dans un secteur relativement calme à l'est de Nancy, 3 soldats US sont faits prisonniers. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, les allemands procèdent à d’intenses tirs d’artillerie sur le village de Bathelémont-lès-Bauzemont, à l'est de Nancy. A 3h26, une troupe d’assaut bavaroise (Sturmtruppen) composée de 250 hommes franchissent les barbelés et investissement les tranchées situées au nord du village. L’assaut se termine à 3h50, il n’a duré que 24 minutes. Mais 3 soldats(5) US et 2 soldats français sont tués, 12 soldats sont blessés dont 5 grièvement, et 12 autres sont faits prisonniers. Les Allemands abandonnent deux blessés graves qui décèdent peu après, 7 blessés et 2 prisonniers... Dans les Flandres. Le 6, les troupes britanniques, mais surtout canadiennes, sous le commandement du général Arthur Currie, chef du corps expéditionnaire canadien en Europe, reprennent l'offensive en Belgique. Sous une pluie battante, elles occupent Passchendaele et les hameaux de Mosselmarkt et Goudberg, mais elles subissent de furieuses contre-attaques allemandes. Le lendemain, les britanniques s'avancent jusqu'au nord de Passchendaele malgré le mauvais temps et la résistance ennemie. Pendant 5 jours les troupes tiennent la nouvelle ligne de front sous les bombardements intenses et les contre-attaques, avec de la boue jusqu'à la taille. Le 11, la bataille de Passchendaele prend fin. Les Canadiens ont conquis le village au prix de 15 654 victimes, dont 4 028 tués dans une victoire à la Pyrrhus. Au final, la troisième bataille d'Ypres ou la bataille de Passchendaele, a seulement permis de soulager la pression sur l’armée française pendant un temps. La percée tant attendue pour essayer de rejoindre la mer ne s'est jamais produite, le seul résultat notable est la construction de nouvelles lignes de tranchées. Certes, le saillant d'Ypres est enfoncé sur 8 kilomètres. Mais les pertes (morts, blessés et portés disparus) s'élèvent à environ 8 500 Français, plus de 260 000 Britanniques, dont au moins 40 000 disparus, le plus souvent noyés dans la boue, et 260 000 Allemands. Lloyd George a raison de dire que les grandes victoires qu'on lui annonce ne sont finalement que des listes impressionnantes de morts... A la suite de cet échec, les marins britanniques envisagent de neutraliser les ports belges de Zeebrugge et d'Ostende par où partent les sous-marins ennemis, par le sabordage de navires dans leur rade. Ils vont mettre près de 5 mois pour préparer et réaliser cette opération navale... La Bataille de Cambrai. Le 20, dans un front statique va se dérouler une des batailles les plus atypiques de la guerre des tranchées. Conçue dès l'origine pour que les chars britanniques puissent donner toute la mesure de leur possibilité guerrière, c'est la nature du terrain plus que les objectifs à atteindre qui vont dicter sa localisation. Fini la boue des Flandres où quasiment jamais les chars n'ont pu s'aventurer. A Cambrai, le terrain est plat, crayeux, moins creusé par les bombardements et plus ferme, il est donc idéal pour les tanks d'outre-manche, des engins lourds et massifs. En fait, l'objectif n'est pas de conquérir du terrain, mais monter un raid destiné "à détruire, démoraliser et désorganiser les Allemands". Toutefois si l'on parvient à conquérir Cambrai et enfoncer la ligne Hindenburg, on ne va pas s'en priver. C'est une bataille totalement britannique qui va être menée par le général Julian Byng avec 250 000 hommes, essentiellement des Écossais, qui vont combattre les 200 000 Allemands du général Georg von der Marwitz bien retranchés derrière leurs fortifications. C'est aussi une bataille totale, un assaut minutieusement combiné à la Britannique, entre les 476 chars Mark IV, 14 escadrilles de chasse, 200 000 fantassins et même 30 000 cavaliers. Le plan est complexe, mais son élément essentiel est le percement de la ligne allemande par une attaque concentrée sur un front étroit d'environ 8 km entre le canal du Nord et le canal de Saint-Quentin, puis l'encerclement de Cambrai et la capture de la crête du bois de Bourlon. A l'inverse des Français, la bataille débute sans longues journées de préparation d'artillerie, juste un bref tir de barrage de quelques heures avec à peine 1 000 canons sur les plus grosses fortifications. L'attaque principale est emmenée par tous les chars d'assaut, suivis des soldats britanniques qui avancent à couvert derrière à la vitesse des chars, soit 5 km/h. Ils sont protégés par les avions qui ne cessent de mitrailler les artilleurs ennemis. Pour la première fois depuis sa création, la ligne Hindenburg est percée en profondeur. La surprise et la terreur provoquées par les tanks, déclenchent le repli de plusieurs unités allemandes, 8 000 Allemands se rendent dès le premier jour. La progression est la plus rapide observée parmi toutes les attaques menées depuis 1914 et, au soir du 20, les avant-gardes britanniques ont avancé de 9 km et sont à 6 km de Cambrai. Toutefois, à Flesquières au centre de l'attaque, les Allemands résistent avec acharnement et arrivent à neutraliser plusieurs tanks. En fait, la percussion du premier assaut disparaît avec la fin de l’effet de surprise. Les Allemands menacent les troupes les plus avancées à partir des hauteurs du bois de Bourlon. Les Britanniques s’y attaquent le 23 novembre, au moment même où les cloches sonnent en Grande-Bretagne pour marquer ce qui semble être alors une victoire miraculeuse. Mais de nombreux chars connaissent des défaillances mécaniques, s'embourbent dans les fondrières ou sont détruits par des tirs d'artillerie allemande à courte portée. Les britanniques manquent de réserves, trop dispersés et trop fatigués ils ne peuvent tenir le terrain conquit. Pour les Allemands, après avoir envisagé initialement un retrait majeur, le stratège Erich Ludendorff décide de contre-attaquer. Il fait venir de nombreux renforts et le 30, appuyé par un barrage d’obus au gaz et avec le soutien de l'aviation allemande qui copie les britanniques, dans une contre-attaque furieuse, les Allemands regagnent en peu de temps la presque totalité du terrain perdu. Ils menacent un instant d’encercler plusieurs divisions britanniques, isolées dans un saillant du front. Les assaillants utilisent de nouvelles méthodes de combat, fondées sur l’infiltration dans les lignes adverses par des unités de choc, de petits groupes de combattants surarmés et très bien entraînés (Sturmtruppen). Mise au point par un officier de terrain, le général Oskar von Hutier, cette nouvelle tactique a déjà été testée avec grand succès à Riga sur la mer Baltique et sur le front italien à Caporetto... Sur le reste du Front en France. Depuis maintenant deux ans, le front qui part de Saint-Mihiel dans la vallée de la Meuse, passe par Pont-à-Mousson dans la vallée de la Moselle, pour aller jusqu'à Saint-Dié dans les Vosges, était relativement calme. Comme toujours, les coups de mains ne manquaient pas, les duels d'artillerie non plus, mais rien de comparable aux violences guerrières du nord de la France. L'arrivée des troupes US, change la donne. Durant tout le mois de novembre, les Allemands ne cessent de tenter des raids, souvent meurtriers, pour tester au combat les nouveaux arrivants et aussi valider leur nouvelle technique guerrière sur le front de l'ouest. Au nord-est de Verdun, durant tout le mois dans le bois Le Chaume près de Bezonvaux, les coups de mains sont nombreux. Il en est de même en Champagne, près de Loivre et ainsi qu'au sud de l'Alsace... Dans la Guerre Aérienne. L'épopée de L-59 mérite quelques lignes. Le médecin allemand Zupita qui connaît bien l'Afrique s'émeut des conditions sanitaires que doivent rencontrer les soldats du général Paul von Lettow-Vorbeck seuls et maintenant isolés en Afrique orientale allemande. Pour leur venir en aide, il présente un projet un peu surréaliste à l'amiral Peter Strasser ; celui de transformer un Zeppelin en cargo ravitailleur aérien. L'amiral trouve le projet réaliste et compte en tirer, si cela réussi, une énorme publicité pour ces engins volants souvent décriés. Alors, un Zeppelin en construction est modifié pour pouvoir parcourir plus de 5 000 kilomètres avec 13 tonnes de cargaison au-dessus de territoires hostiles dont celui le plus dangereux de tous : le désert. Car, survoler une immense étendue surchauffée le jour et très froide la nuit, modifie radicalement les conditions de portances d'un aéronef. Un premier Zeppelin, le L-57, est modifié en conséquence dès sa construction. Comme la mission est prévue sans retour, Stasser fait appel au Kapitänleutnant Ludwig Bockholt âgé de 31 ans seulement, au caractère risque-tout, tempérament qui paraît très adapté à cette mission vraiment particulière. Ce dernier s'entoure alors d'un équipage compétent, mais tout aussi casse-cou que lui pour cette mission sans retour. Lors du 4ème essai le L-57 fait un atterrissage catastrophique où il se consume littéralement mais sans conséquence humaine. Le projet n'est pas abandonné pour autant et c'est le L-59 qui prend la suite. Le temps presse car la situation des troupes allemandes en Afrique-Orientale se dégrade de jour en jour. Le 4 novembre, c'est le départ en grand secret du seul aérodrome équipé pour des Zeppelins dans le sud de l'Europe à Jomboli (l'actuelle Yambol) en Bulgarie. Le voyage se passe sans incident jusqu'au dessus de la Turquie, où là, la météo l'oblige à faire demi-tour. Il repart le 16, mais au-dessus de la Turquie il est pris pour cible par une DCA qui le secoue si fort qu'il est obligé de revenir à Jomboli. Le 21, il part de nouveau car les conditions météo sont excellentes pour traverser la Méditerranée, mais en prenant bien soin de prévenir les autorités turques pour éviter les incidents de la mi-novembre. Tout va bien jusqu'à la Méditerranée, mais là encore la météo se dégrade brusquement et le voyage devient périlleux. Après quelques péripéties il parvient au-dessus de l'Égypte à sa frontière avec la Lybie pour éviter les bases aériennes britanniques installées le long du Nil. La traversée du désert, dit désert blanc, est une véritable épreuve aéronautique, un coup trop haut, un coup trop bas, frisant à chaque fois le décrochage. Le L-59 souffre énormément de ses montées et descentes acrobatiques, les moteurs sont mis à rude épreuve. Ils supportent difficilement la présence de sable et leur refroidissement pose également des problèmes. Quant aux hommes, ils sont littéralement KO. Une vilaine migraine frappe les observateurs du fait de la réverbération du soleil sur le sable, la déshydratation assomme les mécaniciens qui doivent entretenir coûte que coûte les précieux moteurs. L'un d'eux va finir par céder et, en plus, c'est celui qui fournit l'électricité à bord. La question d’abandonner la mission et de faire demi-tour se pose donc au commandant. Conscient de l'importance de sa mission, il préfère continuer sa route vers le sud. Après 4 500 kilomètres, le grand dirigeable franchit le Nil en passant au dessus de Wadi Halfa au sud du grand temple d'Abou Simbel. Il est déjà au dessus du Soudan lorsque l'opérateur radio intercepte un message express de Berlin qui ordonne le retour immédiat en Bulgarie. En effet, à cette date, les troupes allemandes sont défaites et se trouvent maintenant au Mozambique Espagnol que le grand dirigeable ne peut logiquement pas atteindre. Alors, très déçu, le commandant ordonne de prendre le chemin du retour en larguant le plus de lest possible. La traversée du désert est encore plus périlleuse qu'à l'aller du fait de la fatigue des hommes et du matériel. Le 24, il traverse à nouveau la Méditerranée puis les montagnes turques pour enfin arriver à Jomboli le 25 à 4h. Bien sûr, personne n'est présent pour effectuer la manœuvre d’atterrissage, d'ailleurs tous le croient déjà perdu en Afrique. Sans équipe au sol il est impossible d'atterrir. En attendant que l'on s'organise pour cette opération, le L-59 orbite au dessus de la base. Ce n'est que quatre heures plus tard, à 7h40 qu'il peut enfin effectuer son atterrissage. L’équipage est littéralement exsangue, abruti par la fatigue, et totalement épuisé. La mission a duré plus de 95h. Si la logique est que l’équipage travaille par quart, les conditions de vol n'ont jamais permis aux aérostiers de pouvoir se reposer correctement. Malgré l'épuisement, tous sont heureux d’être encore vivants et conscients d’avoir réalisé un véritable exploit tant humain que technique. Tous les records sont battus, celui de la durée de vol avec près de 4 jours de voyage et celui de la distance avec plus de 6 760 kilomètres (de Paris à New-York c'est environ 5 800 km). De plus, les ingénieurs calculent qu'il reste encore assez d'essence pour parcourir 2 300 kilomètres, mais les moteurs n'auraient jamais tenus le coup(6)...

Le 30, c'est le premier vol du bombardier lourd britannique Vickers Vimy, ainsi nommé en référence à la bataille de Vimy remportée par les Canadiens en avril. Conçu au printemps 1917, c'est un biplan classique de 21 mètres d'envergure à 2 moteurs Rolls Royce capable d'aller bombarder Berlin avec plus d'une tonne de bombes. Commandé à plus de 1 000 exemplaires, seuls 3 seront livrés avant l'armistice et 221 seront effectivement construits. Il aura finalement une reconversion réussi en tant qu'avion de transport dans les années 1920(7). Sur le front de l'ouest, l'activité aérienne des chasseurs et des vols de reconnaissances est quasi permanente. Il faut vraiment des conditions météo exécrables pour que ces avions ne prennent pas l'air. Pour les bombardiers, plus lourds et plus fragiles, un beau temps relatif est indispensable. Le 2 novembre, en plusieurs escadrilles, 30 avions allemands tentent un raid sur la côte britannique. Trois seulement parviennent jusqu'à Londres, ils tuent 8 personnes et font 21 blessés. Alors, comme les conditions météo empêchent les bombardements outre-manche, les allemands intensifient leur raid sur les ports français, Dunkerque et Boulogne sont plusieurs fois touchés durant le mois. Les Français répliquent sur Offenburg en Allemagne, mais aussi sur Thourout, Cortemark, Roulers et Lichtervelde en Belgique occupée. Comme toujours, tous les arrières allemands sont régulièrement bombardés, les Gares de Thionville, Maizières-Lès-Metz, Longueville-les-Metz, Woippy, Conflans-Jarny sont régulièrement visitées. Il en est de même pour les gares luxembourgeoises d'échanges avec la France, la Belgique occupée et l'Allemagne, comme Bettembourg, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Kleinbettingen... Dans la Guerre Maritime. La faillite des U-Boote est avérée, sur les 173 navires touchés, 151 sont coulés et 22 endommagés, c'est encore moins qu'en septembre 1916 (201 navires touchés, pour 195 coulés). Dans le détail, ce sont toujours les Britanniques qui paient le plus avec 92 navires touchés, 18 français, 12 norvégiens, 11 italiens, 8 étasuniens, 6 grecs, 6 russes, 4 danois, 4 hollandais, 3 portugais, 2 belges, 2 brésiliens, 2 espagnols, 2 suédois et 1 australien... Le 1er novembre, le garde-côte français Requin avec ses canons lourds soutient les Britanniques dans le secteur de Gaza. Dans un échange de tir avec une batterie turque, un coup au but lui tue 7 marins et fait 20 blessés. Le 1er encore, à l'entrée de la Manche l'UC-63 est repéré, grenadé et coulé par le patrouilleur britannique E52, 26 marins sont portés disparus, un seul est secouru par le patrouilleur. Le 3, l'UC-65 est grenadé puis coulé par le patrouilleur britannique C15, 22 marins sont portés disparus, 5 survivants sont secourus par le patrouilleur. Le 4 à 5h00, le cargo français Longwy chargé de minerai qui relie Bilbao à Glasgow, est coulé à la torpille par l'UC-75 entre l'Irlande-du-Nord et le Pays-de-Galles, les 38 hommes d'équipage sont tous portés disparus. Dans la journée du 4, des destroyers britanniques détruisent dix chalutiers allemands qui pêchent dans le Cattégat, entre le Danemark et la Suède juste à l'entrée de la mer Baltique. Un des croiseurs auxiliaires qui assurent leur protection est aussi coulé. Le 5, les patrouilleurs US Alcedo, Aphrodite Noma et Kanawha II escortent un convoi composé des cargos Florence Luckenbach, Artemis et Newport News en direction de Brest. Vers 1h45, l'Alcedo est mortellement torpillé par l'UC-71, 21 marins sont morts ou portés disparus, les 43 rescapés embarquent sur deux baleinières et ils seront récupérés par le patrouilleur français 275 pour être amenés à Brest. C'est le premier des trois navires US qui est coulé dans une action de combat. Le 5 encore, le vapeur britannique Amberton qui navigue entre l'Algérie et la Tunisie est torpillé par l'UB-50. Blessé seulement il parvient à s'échouer sur un banc de sable par 12 mètres de fond à l’Ouest du port de La Calle en Algérie. C'est le patrouilleur auxiliaire français Albatros II qui recueille tous les membres de l'équipage. Le 8 le vapeur britannique The Marquis qui fait route entre le Pays-de-Galles et l'Écosse est coulé au canon par l'UC-75, il n'y a aucun survivant. Le 11, les Allemands s'emparent de l'archipel russe d'Åland qui marque l'entrée du golfe de Botnie... Le 17, des dragueurs de mines allemands qui nettoient les abords des deux îlots du Héligoland dans la mer du Nord sont pris à parti par les croiseurs légers britanniques Calypso et Caledon. Pas de taille à leur tenir tête, les dragueurs se replient sur les deux cuirassés Kaiser et Kaiserin qui doivent les protéger. Tout en demandant par TSF l'appui de la première escadre de croiseur de bataille (Glorious, Courageous, Tiger, Renown et Repulse), les croiseurs britanniques engagent brièvement les cuirassés, avant que le Calypso ne reçoive un obus de gros calibre sur son gaillard d'avant qui rase la passerelle et tue tous les officiers présents. Le Caledon décroche et l'escadre allemande se replie prudemment à la vue des panaches noirs de la forte escadre Britannique qui arrive. Dans sa retraite, un torpilleur allemand saute sur une de ses propres mines... Le 17 encore, les destroyers US Fanning et Nicholson escortent 8 navires en convoi près des côtes d'Irlande. A 3h50, le Fanning aperçoit le sous-marin U-58 qui fait surface et se prépare à attaquer au canon le cargo britannique Welshman. Aussitôt il engage le combat ce qui oblige le sous-marin à plonger très rapidement. En tournoyant, il largue trois grenades sous-marines qui touchent sérieusement le sous-marin l'obligeant à faire surface. Blessé à mort, l'U-Boot affiche immédiatement son intention de se rendre ce qui suspend l'attaque. A 4h30, après avoir sabordé le submersible, les 40 membres de l'équipage survivants sur les 42, regagnent le destroyer à bord d'une chaloupe envoyée à leur secours. C'est la première fois qu'un destroyer US coule un sous-marin dans un combat maritime. Le commandant, le lieutenant William Henry et son adjoint, le lieutenant Coxswain Lommis, sont décorés en conséquence. Le 17 toujours, l'UC-51 saute sur une mine à l'entrée de la Manche, ses 29 équipiers sont tous portés disparus. Le 18, l'UC-47 est grenadé puis coulé par le patrouilleur britannique P47 dans la mer du Nord, ses 28 membres d'équipage sont portés disparus. Le même jour, l'UC-57 disparaît dans le golfe de Finlande, probablement victime d'une mine, ses 27 membres d'équipage sont portés disparus. Le 21 à 8h10, le charbonnier français Ville-de-Thann qui navigue à vide entre le Havre et Newport au Pays-de-Galles est coupé en deux par une torpille du l'UC-64. Sur les 23 marins à bord, 3 sont tués par l'explosion, les autres sont secourus. Le 23, le lance-torpille allemand A60 saute sur une mine au large de la Belgique, tous ses occupants sont portés disparus. Le 24, l'U-48 se prend dans les filets du barrage entre la mer du Nord et la Manche. A l'aube, il est découvert par le destroyer britannique Gipsy qui l'attaque au canon, mortellement touché, il coule peu après. Le Gipsy récupère 17 survivants, les 19 autres membres de l'équipage sont morts. Le 24 à 22h, le cargo français Pomone qui navigue entre Lisbonne et Brest chargé de 1 000 tonnes de phosphates et 200 futs de vin est coulé à la torpille par l'UC-79 dans le golfe de Gascogne. Un des rescapés voit le sous-marin récupérer une barrique de vin, 4 hommes sont sauvés par le vapeur espagnol Pacifico, 14 autres rejoignent la côte à bord d'une baleinière, les 17 autres membres d'équipage sont portés disparus. Le 27, le destroyer russe Bditelni est coulé par une mine au large des îles Aaland dans la mer Baltique. Le 29, l'UB-61 disparaît dans la mer du Nord, probablement victime d'une mine, ses 34 marins sont portés disparus. A la fin du mois, à part une petite zone près de Petrograd, les Allemands sont totalement maîtres de la mer Baltique et du golfe de Botnie... Sur le Front Italien. Après le percée des Germanos-Austro-Hongrois le 24 octobre à Caporetto, plus rien ne fonctionne dans l'armée transalpine. Le général Luigi Cardona essaye vainement de tenir un nouveau front sur le Tagliamento, mais c'est une vraie passoire. Le 2 novembre, les assaillants franchissent le fleuve dans sa partie la plus basse, mais le ravitaillement n'arrive plus et ils sont bien obligés de faire une pause. Le 3, Ils occupent la ville de Gemona, principale protection de la région du Haut-Tagliamento. Considérant le Tagliamento comme une piètre défense par son débit quasi insignifiant à l'approche de l'hiver, Cardona prend sur lui d'ordonner la retraite de toutes les armées italiennes, y compris celles qui sont installées dans les sommets alpins, derrière le Piave. Cet ordre rend le roi Victor Emmanuel III furieux et il ne cesse de vouer Cardona aux gémonies. La nouvelle ligne de front part du nord du lac de Garde, passe par Asiago, pour suivre le Piave jusqu'à son embouchure dans la mer Adriatique. En fait, ce geste courageux sauve ce qui peut être sauvé. Le 6, le Tagliamento est franchi sur tout le front par les Germano-Austro-Hongrois. Les Italiens évacuent du mieux qu'ils peuvent les Alpes Carniques et les Dolomites. Tout ce qui peut marcher ou rouler se précipite derrière le Piave, et le dernier italien passé, tous les ponts sautent les uns derrières les autres. D'autre part, les assaillants ne peuvent suivre les troupes transalpines dans leur retraite, leurs lignes de ravitaillement sont si étirées que plus rien n'arrive aux soldats avancés. Le 10, les Austro-Hongrois pénètrent en Haute-Italie, dans la vallée supérieure du Piave. Ils occupent Vigo et Pieve-di-Cadore. Les troupes massées dans le Trentin commencent leur tentative d'enveloppement par l'ouest de l'armée italienne, elles s'avancent sur le plateau des Sept-Communes et prennent Asiago à l'ouest du Piave, mais l'ensemble du plateau d'Asiago et la vallée de l'Edre reste aux mains des Italiens. Le 14, des éléments avancés germano-austro-hongrois franchissent le Piave près de son embouchure à Saint-Dona di Piave, mais la région est très marécageuse ce qui empêche toute progression. Encerclés, puis inondés par les Italiens, ils se rendent peu après. D'autres tentatives de franchissement du fleuve plus au nord, se soldent aussi par des échecs. La bataille du Monte Tomba relève du sacré pour les Italiens qui finissent par la perdre, mais les Austro-Hongrois qui mènent seuls les attaques alpines, sont épuisés. Ils ne peuvent progresser davantage ce qui termine la bataille de Caporetto... Du côté des Germano-Austro-Hongrois, c'est l'abondance. Ils gagnent près de 300 000 prisonniers, une grande partie de la Vénétie, Triestre et l'Istrie ne sont plus menacées. De plus, ils récupèrent 3 136 canons, 1 732 mortiers de tranchée, 300 000 fusils, 73 000 chevaux et mulets, 2 500 automobiles, d'importantes quantités de vivres et de munitions. Comme cela était prévu, et satisfait du résultat, dès la fin du mois les premiers soldats allemands repartent rejoindre le nord de la France en vue de se reposer pour être prêts lors de l'offensive de printemps. Malgré une incontestable défaite, la défense du sol national permet de remobiliser la Nation italienne. Dans le pays, la chasse aux 400 000 déserteurs s'organise sans drame, on les ramène au front tout simplement. La classe de 1899, les "i ragazzi del '99" (les gars de 99), est mobilisée pour compenser les pertes, la classe 1900 est gardée en réserve pour l'année 1918. L'aide matérielle et humaine promise par les alliés arrive et le ravitaillement US commence à s'organiser. A la fin décembre, 130 000 Français et 110 000 Britanniques sont solidement installés sur le Piave. Cardona est envoyé en retraite et le nouveau généralissime italien, Armando Diaz ainsi que le nouveau Premier ministre, Vittorio Orlando, redonnent confiance aux soldats et au peuple italien. Le 23, constatant le rétablissement du Front, le général Ferdinand Foch rentre à Paris et le général Émile Fayolle prend le commandement du corps expéditionnaire français en remplacement du général Denis Duchêne. Il établit son quartier général à Milan. Le 27, Venise est bombardée mais sans trop de dégâts. Après une formidable guerre de mouvement de près de 150 kilomètres de profondeur sur 200 kilomètres de large, le front italien maintenant solidifié derrière le Piave revient à une classique guerre de tranchées... Sur le Front Russe. Malgré l'interdiction formelle faite aux soldats russes, les fraternisations sont très nombreuses. En fait, plus personne ne se fait la guerre. Chacun s'installe du mieux qu'il peut pour passer l'hiver qui va devenir un redoutable combattant sans pitié pour les 4 mois à venir. Dans le sud, seules les unités tchèques ou hongroises qui portent l'uniforme russe sont restées en guerre, mais elles ne peuvent pas faire grand chose car plus aucun ravitaillement militaire n'arrive... En Iran. Les troupes russes rentrent au pays. Les soldats kazakhs, enrôlés de force en 1915 dans les troupes tsaristes, rentrent encore plus vite que les autres car, chez eux, le partage des terres est imminent avec l'indépendance qui arrive... Dans l'Est et le Nord-Est de la Turquie. Les troupes turques tentent de reprendre le contrôle de ce qui est maintenant l'Arménie et la Géorgie. Mais là, elles se heurtent à des soldats nationalistes qui, malgré la faiblesse de leur équipement, leur tiennent facilement tête. Tout le monde connaît maintenant les massacres turcs envers le Arméniens et les Grecs du Pontin. Cela décuple la force des soldats géorgiens et arméniens... Sur le Front Roumain. Même si les troupes russes sont maintenant parties, les Roumains, ainsi que les légions tchèques et hongroises n'ont pas rendu les armes. Le 19, à Dealul-Palosu, à 7 kilomètres de Brastursosa des soldats Allemands qui voulaient fraterniser, sont reçus à coups de fusil. Toutefois, là aussi la guerre a cessé, car sans l'aide russe, la Roumanie est condamnée... Dans les Balkans. Depuis juillet, ce sont les Bulgares qui prennent l'initiative des actions locales, le plus souvent très limitées. Les Britanniques qui tiennent la zone près du lac Doiran sont particulièrement visés par les artilleurs bulgares. Monastir, la ville martyre, où sont stationnés les Français est toujours sous le feu des Bulgaro-Austro-Hongrois. Bien sûr, les Alliés ripostent, toutefois bien abrités dans leurs montagnes, les artilleurs ennemis sont peu impactés par ces tirs de représailles. Parfois, mais c'est très rare quelques attaques terrestres ont lieu, elles n'apportent rien de plus aux assaillants. le 19, entre le lac d'Okhrida et la mer, des éléments français isolés doivent se replier vers le sud. En Albanie, là où sont les soldats italiens, le front s'anime aussi, mais sans trop de violence. L'aviation britannique est la plus active, elle bombarde très régulièrement les camps où stationnent les soldats bulgaro-austro-hongrois... Au Moyen-Orient. En Palestine. Après des mois de préparation, surtout consacrés à acheminer les ressources nécessaires pour progresser, les britanniques reprennent l'offensive sur le sud de la Palestine. Déjà le 30 octobre, dans une charge de cavalerie irrésistible, les Australiens ont pris les points d'eau de Beer-Shev'a indispensables aux Britanniques pour progresser. Plutôt que de s'attaquer de front aux 35 000 défenseurs turcs de la ville côtière de Gaza du général allemand Friedrich Kress von Kressenstein protégés par de sérieuses fortifications, c'est par le nord que le 7 novembre le général Edmund Allenby va lancer ses 88 000 fantassins, cavaliers et chameliers. Isolés depuis des mois, très affaiblis, les Turcs ne résistent quasiment pas, préférant la retraite au combat, et le soir même Allenby est maître de la ville et surtout de son port. C'est par lui que vont maintenant transiter une partie du ravitaillement indispensable au corps expéditionnaire... Le 11, les Britanniques sont au nord d'Ashkelon sur la côte palestinienne. L'armée turque de Palestine est en pleine débandade, en plus des prisonniers, 10 000 soldats disparaissent on ne sait où. Le 17, les Britanniques rentrent dans la ville de Jaffa sans tirer un coup de feu. Depuis avril 1917, c'est presque une ville vide. Les 9 000 juifs de Jaffa et de Tel-Aviv ont tous été déportés, le plus souvent en Galilée. Comme les Turcs craignent une rébellion ouverte des Arabes depuis que les Bédouins malmènent leurs troupes dans les déserts de la péninsule, ils les ont expulsés hors des grandes villes, ils campent à l'extérieur des remparts. Au fur et à mesure de la progression des Britanniques en Palestine, les colons allemands, autrichiens et hongrois sont déportés dans des camps en Égypte. Ils n'auront le droit de revenir en Palestine qu'à partir de 1920. Le 19, la cavalerie anglo-égyptienne arrive à 19 kilomètres de Jérusalem. Le gros de l'infanterie les suit quelques kilomètres en arrière. Le 25, les troupes britanniques s'emparent de Mitzpa. C'est une ville biblique située sur une colline à 908 mètres d'altitude, à environ 5 kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Cette colline permet d'avoir une vue d'ensemble sur la ville, mais aussi sur la ville de Bethlehem. C'est un lieu sacré, révéré aussi bien par les Juifs que par les musulmans car selon la tradition, la grotte située au-dessous serait la sépulture du prophète Samuel. Mais sur leur flanc est, les troupes britanniques sont attaquées par les turcs qui tentent de freiner leur avance... A partir de là, la guerre en Palestine prend une signification très particulière. Toutes les villes, les vallées, le moindre rocher, les cours d'eau et les lacs, sont depuis près de 10 000 ans des lieux sacrés, au symbolisme puissant et aux histoires mouvementées entre toutes les religions dites 'du Livre'. Le général Edmund Allenby le sait, ses principaux officiers aussi. Tout en faisant la guerre, tous vont déployer des trésors de diplomatie pour ne vexer aucune religion par des actions inconsidérées qui pourraient avoir des conséquences incalculables à travers le monde. En fait, pour employer un langage plus prosaïque, ils vont faire pendant un an la guerre en marchant sur des œufs... En Mésopotamie. Le 10, la 6ème brigade indienne du général Frederick Maude, mourant, enlèvent Tikrīt, à 185 kilomètres au nord de Bagdad. Par cette prise, les britanniques détruisent une fois de plus une des bases de départs d'où les Germano-Turcs comptaient se positionner pour reprendre Bagdad. Comme une partie de son armée, Maud est victime du choléra. Il s'éteint le 18 novembre à Bagdad et sera enterré sur place. C'est son assistant le plus proche, le général britannique William Marshall qui le remplace... Sur le Front d'Afrique de l'Est. Dans sa fuite vers le sud, le 23 novembre la colonne du major-général allemand Paul von Lettow-Vorbeck forte de 5 000 hommes franchit la rivière Ruvuma, qui fait frontière avec le Mozambique-Portugais. Mais il a été obligé d'abandonner un bon tiers de ses troupes derrière lui car les blessés et les malades ne peuvent plus suivre. Il a espoir, en s'enfonçant profondément en territoire portugais, de mettre les troupes du Congo-Belge et celles King's African Rifles provisoirement hors jeu. Il espère aussi recruter de nouveaux soldats et regarnir ses cartouchières en s'emparant des garnisons portugaises. C'est chose faite le 25, quand il s'empare de la ville frontière de Negomano où les portugais s'enfuient sans même livrer combat ni détruire leurs stocks d'armes et de munitions... Épuisée par de nombreux combats retardateurs, incapable de franchir la frontière du Mozambique-Portugais, la colonne allemande du capitaine Tafel finit par se rendre le 26 novembre aux troupes sud-africaines du général Edward Northey...

Il est temps maintenant de revenir à Barbentane. Il n'y a pas d'Écho spécifique pour relater le mois de novembre au village. Il faut attendre l'Écho groupé de janvier et février 1918... Trois Poilus barbentanais sont tués pour la France en novembre 1917 : · Eugène-Marius Raousset. Il est né à Barbentane, 20 ans, cultivateur, célibataire, soldat de 2ème classe au 33ème régiment d'infanterie coloniale. Il est incorporé le 9 janvier 1916. Après 40 jours passés dans les tranchées à Verdun, il contracte une bronchite. Rapatrié à l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon le 3 novembre, son cas est désespéré. Après une lente agonie, il meurt chez ses parents à Barbentane au quartier Fontgisclar le 15 novembre 1917. Un service funèbre est célébré en sa mémoire en l'église de Barbentane le mardi 27 novembre. Il est inscrit sur notre Monument aux Morts et sur le nécrologe qui est dans l'église. Sa photo figure sur le Tableau d'Honneur en mairie de Barbentane. Il repose maintenant au caveau familial du vieux cimetière de Barbentane ; · Louis Courdon. Il est né à Barbentane, 24 ans, cultivateur, célibataire, il est soldat de 2ème classe au 17ème régiment de dragons. Il est incorporé pour son service ordinaire comme cavalier le 27 novembre 1913. Il est blessé le 15 octobre 1916 à la Main de Massiges dans la Marne par un éclat d'obus à l'épaule droite. Il est tué par une balle de mitrailleuse le 18 novembre 1917 dans une patrouille près de Sillery dans la Marne. Excellent cavalier, très brave et plein d'entrain, il est cité à l'ordre de sa division pour faits de bravoure le 12 novembre 1916 et le 20 novembre 1917 par le général Ludovic Sérot Alméras Latour (ordre 344). Il est enterré un temps à Mailly-Champagne. Un service funèbre est célébré en sa mémoire en l'église de Barbentane le 4 décembre 1917. Il est inscrit sur notre Monument aux Morts et sur le nécrologe qui est dans l'église. Sa photo figure sur le Tableau d'Honneur en mairie de Barbentane. Il repose maintenant dans l'ossuaire du vieux cimetière de Barbentane ; · Jean-Marie Ollier. Il est né à Barbentane, 38 ans, boulanger, marié, père de deux filles, il est soldat de 2ème classe au 20ème escadron du train des équipages. Il est incorporé pour son service ordinaire le 16 septembre 1900, puis libéré avec le grade de caporal le 19 septembre 1903. Il est rappelé le 3 août 1914 et passe dans divers régiments, puis il est remis soldat de 2ème classe le 18 avril 1917 au 20ème escadron du train des équipages mais on ne sait pas pourquoi. Il est violemment heurté par une voiture le 24 novembre à Jonchery dans la Marne alors qu'il circulait à motocyclette. Il décède à l'ambulance de ses multiples blessures et fractures le 25 novembre 1917 à 3h00 du matin. Il est enterré dans la tombe 406 du cimetière militaire de Jonchery. Un service funèbre est célébré en sa mémoire en l'église de Barbentane le 17 décembre. Il est inscrit sur notre Monument aux Morts et sur le nécrologe qui est dans l'église. Sa photo figure sur le Tableau d'Honneur en mairie de Barbentane. Il repose maintenant au caveau familial dans le vieux cimetière de Barbentane. Guy |

|

Transport de matériel dans la Somme par des soldats britanniques |

|

Carte du front en Italie |

|

Débris d'avion allemand exposés à Melisey en Haute-Saône |

|

Transport de blessés canadiens après la bataille de Passchendaele |

|

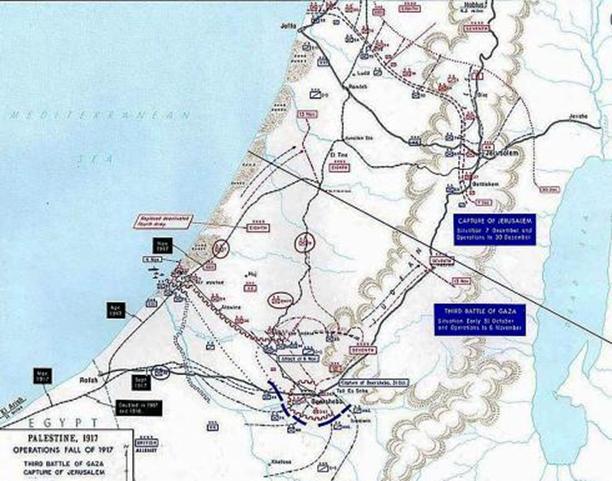

Carte du front de Palestine |

|

Canons italiens abandonnés après la défaite de Caporetto |

|

Statue de Nicolas II jetée à terre dans une ville russe |

|

Triste fin (photo recolorée) |

|

Soldats martiniquais (photo recolorée) |

|

Braseuse dans une usine française |

|

Sous-marins US dans le port de New York |

|

Arrière front britannique dans la Somme (photo recolorée) |

|

Tanks britanniques détruits dans la Somme |

|

Dans le Monde en Guerre en Novembre 1917 La Paix en Novembre. La situation est très contrastée, sur le front de l'est les soldats allemands et russes ont déjà fait une paix de tranchée, elle va se concrétiser par des accords d'États au début de décembre. Sur tous les autres fronts, qu'ils soient Français, Italiens, dans les Balkans, en Palestine et même en Mésopotamie, les actes guerriers deviennent plus violents. Quand même, les Britanniques espèrent toujours pouvoir dissocier l'Autriche-Hongrie de son allié Allemand, mais la grande victoire germano-austro-hongroise dans le nord de Italie va rendre quasi impossible cette option. Charles Ier est devenu l'otage de ses militaires qui se sentent d'importance dans cette victoire, même si elle n'est pas vraiment de leur fait. Cela va rendre toute discussion pacifiste impossible… |

|

Léon Trotsky passe en revue des Gardes rouges à Petrograd |

|

Démonstration de danse chez les Sammies |

|

Alignement d'Albatros D V allemands sur un terrain du nord de la France occupé (photo recolorée) |

|

Il n'y a pas d'Écho spécifique en janvier 1918, il ne sortira qu'en février pour relater les évènements de novembre et décembre 1917... |

|

Il n'y a pas d'Écho en Janvier 1918 |

|

Transport d'obus dans le nord de l'Italie |

|

Embarquement de char britannique pour la bataille de Cambrai |

|

Chien allemand déroulant une ligne téléphonique |

|

George Clémenceau déjeune dans une tranchée à Maurepas dans la Somme |

|

Rassemblement bolchevique après la prise du Palais d'Hiver à Petrograd |

|

Les généraux John Pershing et William Robertson à la conférence de Paris |

|

Identification des cadavres avant enterrement (photo recolorée) |

|

Cuisine de campagne sur le front en France |

|

Dans le Monde Politique. En France. Le 5, une ordonnance de non-lieu est rendue dans l'affaire du journal Action française, car les éléments juridiques d'un complot contre la Nation ne sont pas prouvés. Le 8, suite à l'affaire Louis Malvy, l'ancien directeur de la sûreté nationale, Jean Leymarie est arrêté pour complicité de commerce avec l'ennemi(1). Le 12, le premier ministre grec, Elefthérios Venizélos est en visite à Paris. Comme la France est en pleine crise gouvernementale, il n'est finalement reçu par personne d'important. Le 13, à la suite d'un débat houleux à propos de l'affaire Louis Malvy, les députés finissent par ne plus accorder leur confiance au ministère de Paul Painlevé par 277 voix contre 186. Comme l'a dit à Paris le Premier ministre britannique, David Lloyd George, quelques jours plus tôt "L'heure est grave. L'usure de la guerre a des effets sur la cohésion des alliés, la société française, et britannique, supporte de plus en plus mal les lourds sacrifices". Les grèves se multiplient. Dans l'armée, le moral n'est pas meilleur. Les mutineries massives l'ont montré quelques mois plus tôt. A ces faiblesses internes s'ajoute la menace extérieure, les bolchéviks ont pris le pouvoir en Russie et la paix se profile à l'est. Les divisions allemandes vont pouvoir être rapatriées vers la France. Face à ces menaces, la voix du pacifisme ne se fait plus entendre, certains l'agitent volontairement comme un épouvantail. George Clemenceau ne s'en prive pas. Ce vendéen de 76 ans, qui a commencé sa carrière politique à l'extrême-gauche du parti radical, est devenu le pourfendeur de ceux qui réclament des négociations. Lui qui était le "médecin des pauvres", très sensible à la question sociale, a étonné la France en réprimant les mouvements sociaux lors de son premier passage à la présidence du Conseil, entre 1906 et 1909. Au début de la guerre, il refuse d'entrer au gouvernement d'union nationale qu'il juge officiellement trop faible. Personne ne donne alors bien cher de sa carrière politique. Pourtant, en 1917, sa terrible éloquence fait des ravages. En juillet, il dénonce Louis Malvy, emblématique ministre de l'Intérieur. Il l'accuse de collusion avec un journaliste qui fait campagne pour la paix. Les coups de menton de Clemenceau, sa verve, ajouté à la gravité de la situation le parent progressivement d'une aura d'homme providentiel. Il fallait au moins cela pour que le Président de la République Raymond Poincaré se résolve à l'appeler au gouvernement. Les deux hommes ne se supportent pas, mais comme quatre gouvernements viennent rapidement de se succéder, le pays a besoin de stabilité. Alors Poincaré se résigne et le 15, il nomme Clémenceau Président du Conseil. En moins d'un jour, le Tigre, de son surnom officiel depuis 1906, forme son gouvernement. Il est essentiellement composé de radicaux-socialistes qui lui sont entièrement dévoués. Stephen Pichon devient ministre des Affaires étrangères, Georges Leygues devient ministre de la Marine et Louis Loucheur garde le ministère de l'Arment et des fabrications de guerre. L'union sacrée du début du conflit n'est plus qu'un souvenir et les socialistes ainsi qu'une partie des radicaux lui tournent déjà le dos. Mais le 20, quand il entre dans l'hémicycle pour son discours d'investiture, Clémenceau se sent en position de force, et il entend bien en profiter. Dès ses premières phrases, le ton est donné "Nous nous présentons devant vous dans l’unique pensée d’une guerre intégrale", puis dans une éloquence de plus en plus guerrière il déclare "Nous prenons devant vous, devant le pays qui demande justice, l'engagement que justice sera faite, selon la rigueur des lois... Plus de campagnes pacifistes, plus de menées allemandes. Ni trahison, ni demi-trahison. La guerre. Rien que la guerre. Nos armées ne seront pas prises entre deux feux. La justice passe. Le pays connaîtra qu'il est défendu...". Et il conclut "Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales d'acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés des obus, magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau de notre race, il est en notre pouvoir de le faire". A la suite de la discussion, le cabinet Clémenceau obtient une large majorité avec 418 voix pour, 65 contre et 40 abstentions. Clémenceau s'empresse de rétablir la censure et de lancer une chasse aux embusqués même si elle est plus affichée que réelle, mais ça plaît au peuple. Il est au moins courageux, et sait soigner son image. Dans chacune de ses visites dans les tranchées il se fait abondamment photographier avec les soldats ordinaires... Le 23, l'armée française décore de la Croix de guerre avec palmes Lawrence d'Arabie pour sa brillante réussite dans la prise de la ville d'Akaba à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique. Le 26, le 3ème emprunt de guerre est officiellement lancé. Jamais la propagande pour une souscription de masse n'a été si importante. Du ministre des Finances Louis-Lucien Klotz qui déclare "Je suis convaincu que tous les citoyens répondront à notre appel. Hésiter à souscrire, ce serait retarder la fin de la guerre en ne donnant pas sur-le-champ au pays tous les moyens de vaincre" et de poursuivre "En souscrivant vous hâterez la Victoire, vous réaliserez le meilleur placement de votre argent, vous vous assurerez un avenir tranquille avec 25 années de rentes inamovibles, vous ferez revenir plus tôt au foyer vos fils, vos maris, vos pères et vous aurez servi la cause de la France en servant aussi au mieux vos intérêts personnels". Cet emprunt, surnommé L'Emprunt du Triomphe, est soutenu par toute l'intelligentsia du pays ainsi que par l'ensemble des autorités religieuse, du judaïsme au catholicisme. Tous les murs de France, la métropolitaine comme la coloniale, se couvrent d'affiches. Au final, la rente promise est un pari, si la France gagne, c'est l'Allemagne qui paiera. Toutefois, il ne rapporte que 10,2 millions de francs, soit guère plus que de celui de 1916, mais bien moins que celui de 1915. Le 28, la Chambre vote le renvoi devant la Haute-Cour de justice de Louis Malvy, ancien ministre de l'Intérieur, au motif de collusion avec l'ennemi. Le 28, Clémenceau édite une circulaire qui demande le regroupement, dans des carrés militaires, des tombes des soldats français et amis tombés au combat. Il souligne aussi la nécessité d'ouvrir de nouveaux cimetières à cause de l'entrée en ligne des soldats étasuniens. Le 29, à l'hôtel de Crillon à Paris se tient la conférence interalliée sous la présidence de Clémenceau. A l'exception remarquée de la Russie, les délégués des 21 nations en guerre contre les Empires centraux sont présents. Après avoir confirmé qu'ils soutiennent l'Italie avec tous les éléments humains et matériels disponibles, les Alliés réaffirme la nécessité d'un commandement unique sur le front ouest. Toutefois, le concept est encore trop flou et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom... Contingent Portugais. En novembre 1917, le général britannique Henry Horne confie au corps expéditionnaire portugais la défense d’une zone de 11 kilomètres entre Laventie et Festubert, dans les Flandres françaises. Leur quartier général est installé à Saint-Venant dans le Pas-de-Calais. Leur morceau de front est une plaine très humide entre la Lys et le canal de La Bassée. En plus, à partir de janvier1918, ces 56 000 soldats seront en manque cruel d'officiers qui, pour des raisons politiques, ne reviennent plus en France après une permission au pays. Toutes ces conditions réunies amènent une baisse très rapide du moral au sein de la troupe... En Grande-Bretagne. Le 2 novembre, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur James Balfour, adresse à lord Lionel Walter Rothschild une lettre dans laquelle il manifeste le soutien de la Grande-Bretagne aux projets sionistes pour l'établissement d’un "foyer national pour le peuple juif" en Palestine. Dans cette note, il précise même "rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays". Cette déclaration est reconnue comme l’un des actes fondateurs de l’État d’Israël, dont la création ne sera acquise qu'après la Seconde Guerre mondiale. Cette déclaration a été négociée en contrepartie de l’entrée en guerre des États-Unis... Les rapports conflictuels entre Lloyd George et son chef d'état-major William Robertson ne sont pas nouveaux. Le premier est pour l'ouverture de fronts dans des zones moins mortifères qu'en France et le second, grand protecteur du général Douglas Haig, est pour la poursuite de la guerre en France, notamment dans les Flandres. Dans sa visite à Paris le 12 novembre, le différent devient public et les journaux ne se privent pas de prendre parti pour une option ou l'autre. Une phrase met le feu aux poudres, quand Lloyd George déclare "quand j'ai vu l'épouvantable liste des victimes, j'ai considéré qu'il n'était pas nécessaire de gagner autant de 'victoires' !!!" En fait, Lloyd George veut la peau de Haig qui lui annonce sans cesse des victoires mais qui se terminent toujours par une hécatombe chez les soldats britanniques. Le sort de Haig paraît scellé, mais il va sauver son commandement de façon tout à fait inattendu, du moins pour un temps. Lloyd George voudrait que l'Italie devienne le front principal pour les Britanniques, mais Robertson est farouchement contre. Pour lui, l'Italie ne pourra pas récupérer de ses efforts actuels et sans les forces alliées qui la soutiennent à bras le corps, elle ne pourrait même pas continuer la guerre. Par contre, Robertson est très impressionné par la reprise en main de l'armée française par le général Philippe Pétain, mais il considère que le manque de réserves françaises ne lui permettra pas de faire de grandes offensives en 1918. Malgré cela, il rejette une attitude purement défensive sur le front de l'ouest, car même la défense entraînerait de lourdes pertes. Robertson est sceptique sur la proposition d'Haig de renouveler l'offensive d'Ypres au printemps 1918. Il fait valoir que la Grande-Bretagne doit d'abord reconstruire sa force sur le front occidental puis, après, quand cela sera fait, de décider du lieu et de l'ampleur de l'offensive du printemps à venir. Il met en garde contre une attaque des Allemands du fait de l'arrêt des combats sur le front de l'est avant l'arrivée en nombre des Étasuniens. Lloyd George lui répond que les Allemands ne pourront pas attaquer. La controverse est si vive, que pendant un temps Lloyd George est mis en minorité dans son propre gouvernement. Mais il sauve son poste en faisant l'éloge de ses généraux lors du débat du 19 à la Chambre des communes. A l'inquiétude des élus, il affirme aussi que le but du Conseil supérieur de guerre est uniquement un instrument de coordination politique entre les Alliés, ce qui n'est pas vraiment vrai... En Russie. Créé légalement par le Gouvernement provisoire depuis le 25 octobre pour organiser la défense de la ville de Petrograd contre les forces allemandes, le Comité révolutionnaire de guerre est totalement aux mains des bolcheviks. Dirigé par Léon Trotski, il est composé majoritairement de travailleurs des deux sexes, mais aussi de soldats déserteurs et de marins rebelles tous en arme. Depuis plusieurs mois ces nouveaux "guerriers" se nomment eux mêmes Les Gardes rouges. Pour plus de précaution, Trotski s’assure du ralliement ou de la neutralité des troupes loyalistes en garnison de la capitale. De plus, pour répondre au vœu de Lénine pour une insurrection armée, il prépare méthodiquement la prise d’assaut des points stratégiques de la ville. Tout cela se fait presque au vu et au su de tous. Les plans des principaux bâtiments sont mêmes édités par Grigori Zinoviev et Lev Kamenev dans leurs publications quotidiennes. Le chef du gouvernement, Alexandre Kerenski, fatigué de la situation, laisse faire. Il en vient même à souhaiter l’affrontement final qui, dans un pays devenu ingouvernable, viderait l’abcès... Le 5 novembre, c'est le dernier acte du gouvernement Kerenski. Il fait publier une circulaire qui menace de sanctions sévères toutes les tentatives de fraternisation sur le front. L’insurrection est lancée dans la nuit du 6 au 7 novembre(2). Les événements se déroulent sans effusion de sang ou presque. Les Gardes rouges prennent sans résistance le contrôle des ponts, des gares, de la banque centrale, des centres postaux et téléphoniques, avant de lancer un assaut final sur le palais d'Hiver. Parmi les troupes cantonnées dans la capitale, seuls quelques bataillons d’élèves officiers et un bataillon de soldates soutiennent le gouvernement provisoire, l’immense majorité des autres régiments se déclare neutre, d'autres participent au soulèvement. On ne dénombre que 5 morts et quelques blessés. Pendant l’insurrection, les tramways continuent de circuler, les théâtres sont pleins et les magasins restent ouverts. Un des événements décisifs du XXème siècle a lieu dans l'indifférence totale de la population de la capitale russe... Le 8, Vladimir Ilitch Lénine devient le nouveau chef de gouvernement des Commissaires du peuple (Sovnarkom). Il nomme Trotski ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Joseph Staline devient responsable des Nationalités. Un peu plus tard, Trotski annonce officiellement la dissolution du Gouvernement provisoire lors de l’ouverture du Congrès des députés ouvriers et paysans des Soviets (562 délégués sont présents, dont 382 bolcheviks et 70 socialistes et mencheviks). Toutefois, une partie des délégués considèrent que Lénine et les bolcheviks ont pris le pouvoir illégalement, et au moins 50 délégués ont déjà quitté la salle. Les réfractaires au vote, ainsi que ceux qui ont voté contre, créent dès le lendemain un Comité de Salut de la Patrie et de la Révolution. Ces défections sont raillées par la mise au vote d'une résolution improvisée par Trotski "Le 2ème Congrès doit constater que le départ des mencheviks et des socialistes est une tentative criminelle et sans espoir de briser la représentativité de cette assemblée au moment où les masses s’efforcent de défendre la révolution contre les attaques de la contre-révolution". Lénine se justifie faussement le lendemain aux représentants de la garnison de Petrograd en affirmant "Ce n’est pas notre faute si les socialistes et les mencheviks sont partis. Nous leur avons proposé de partager le pouvoir [...]. Nous avons invité tout le monde à participer au gouvernement"... Le 9, Après la fuite d'Alexandre Lokeren, Lénine ordonne à Nikolaï Doukhonine d’entamer des pourparlers de paix avec les puissances allemande et austro-hongroise. Doukhonine refuse et il est aussitôt révoqué par Lénine. Il demeure toutefois à son poste à titre provisoire jusqu’à l’arrivée de son remplaçant, l’enseigne Nikolai Krylenko. Le 10, dans une proclamation envers les soldats russes, Lénine annonce que "les régiments qui se trouvent sur le front doivent élire immédiatement des délégués pour entrer en pourparlers avec l'ennemi au sujet de la paix". Les jours suivants, les représentants des Soviets de tout le pays approuvent l'insurrection. Leurs délégués ratifient la constitution d’un Conseil des commissaires du peuple intégralement constitué de bolcheviks. C'est la base du nouveau gouvernement, en attendant la convocation d’une assemblée constituante. A cette date, déjà la révolution a largement gagnée les campagnes. Depuis l'été, sans attendre la réforme agraire, les paysans se partagent les immenses terres des seigneurs locaux. Pas toujours violentes, ces récupérations massives sont parfois le théâtre de déchaînements spontanés où les anciens maîtres, ceux qui ont accumulé le plus de rancœurs, sont maltraités, voire assassinés. Cette immense jacquerie, sans doute la plus importante de l’histoire européenne, est globalement victorieuse, et les terres sont partagées, sans que le Gouvernement provisoire puisse intervenir pour l'empêcher... Depuis le 8, une poignée de décrets jette les bases du nouveau régime. Lorsque Lénine fait sa première apparition publique, il est ovationné et sa première déclaration est "Nous allons maintenant procéder à la construction de l’ordre socialiste". Ensuite, il annonce l’abolition de la diplomatie secrète et propose à tous les pays belligérants d’entamer des pourparlers "en vue d’une paix équitable et démocratique, immédiate, sans annexion et sans indemnité". Puis est promulgué le décret sur la terre "la grande propriété foncière est abolie immédiatement sans aucune indemnité". Le nouveau gouvernement laisse aux soviets de paysans la liberté de faire ce qu’ils désirent des terres, soit un regroupement social, soit un partage entre paysans pauvres. Ce dernier texte entérine de fait la réalité des campagnes, puisque les paysans se sont déjà emparés des terres depuis quelques mois. Mais ce faisant, il gagne aux bolcheviks la neutralité bienveillante des moujiks, dans la période troublée qui débute cela n'est pas négligeable. D’autres mesures suivent, comme une nouvelle abolition de la peine de mort (malgré la réticence de Lénine qui la jugeait indispensable), le contrôle ouvrier sur la production, la création d’une milice ouvrière, la journée de huit heures, la souveraineté et l’égalité de tous les peuples de Russie. Il affirme aussi le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, y compris par la séparation politique et la constitution d’un État national indépendant. Il annule les engagements antérieurs sur les emprunts obligataires ; la suppression de tous les privilèges à caractère national ou religieux et la séparation de l'Église orthodoxe et de l'État. Il prévoit, à terme, le passage du calendrier julien au calendrier grégorien. S'inspirant largement de la révolte des ouvriers parisiens pendant la Commune de Paris, les stratèges de la révolution bolchevik ne veulent surtout pas que cela se termine trop tôt et dans une marre de sang(3). Pour cela, il faut qu'ils s'assurent au moins de la neutralité bienveillante des Germano-Austro-Hongrois. Il est donc impératif pour eux que la Russie mette fin à la guerre, les autres pays européens auront alors d'autres soucis que de venir s'empêtrer dans l'immensité russe en plein hiver. Malgré les apparences, il y a des réactions spontanées contre cette prise de pouvoir. Dès le 8, 7 journaux réactionnaires qui prônent la résistance armée et dénoncent "le coup de force des agents du Kaiser" sont interdits de publication. A cette date, tous les autres partis progressistes continuent à publier. La majorité des fonctionnaires de Petrograd se met en grève pour protester contre le coup de force. Mais comme des listes publiques dénoncent ceux qui refusent de servir le nouveau pouvoir, leur ravitaillement est suspendu, du coup la grève cesse très rapidement. Les ministres du gouvernement provisoire sont arrêtés, et rapidement relâchés sur la promesse de ne pas s'opposer au nouveau gouvernent. Il en est de même pour les militaires qui, comme le général Piotr Krasnov et de nombreux officiers, se renieront très rapidement en levant des troupes contre-révolutionnaires. Ils formeront les cadres de l’Armée blanche dans les mois suivants... Conformément aux nouvelles possibilités offertes aux peuples dominés par la Russie tsariste, le chef kazakh, Ali Khan Boukeï, demanda l’autonomie pour son pays le Kazakhstan et forme un gouvernement nationaliste. Le 11, des échauffourées de déroulent à Moscou entre Blancs et Rouges. A Petrograd des cadets de l'école militaire se soulèvent contre le nouveau pouvoir, les Gardes rouges les arrêtent et les expulsent de la ville. Ces manifestations plus pacifiques que guerrières donnent quand même le signal du début d'une guerre civile qui va ravager le pays pendant les 4 ans à venir. Kerenski qui s'est réfugié à Pskov, rassemble de maigres troupes loyalistes pour tenter de reconquérir la capitale. Son armée quasi squelettique prend la ville de Tsarskoïe Selo et le palais du star laissé à l'abandon. Le 12, elle est battue sans gloire par les Gardes rouges à Poulkovo, une des collines de Petrograd. Le général Krasnov parvient à monter une petite armée de Cosaques, il est lui aussi battu à Gatchina dans la banlieue sud de la capitale. Si Krasnov demande à être reçu par le Comité militaire révolutionnaire pour parlementer, ce qui ne sera pas accepté, Kerenski s'enfuit, déguisé en matelot et va se réfugier chez des amis. Le 18, les Gardes rouges prennent définitivement possession de Petrograd. Le lendemain ils contrôlent Minsk la capitale de la Biélorussie, ce qui met fin à la marche de 20 000 cosaques commandés par le général Alexeï Kaledine qui se dirigent sur Moscou. Le 19, Trotski crée une commission diplomatique révolutionnaire... Le 19, afin de mettre devant le fait accompli son successeur bolchevique Krylenko, Doukhonine ordonne la libération des prisonniers internés à Bykhov. Les généraux Anton Dénikine, Lavr Kornilov et leurs camarades arrêtés après l’affaire Kornilov s'enfuient aussitôt vers le sud. Le 20, après l’arrivée de Krylenko, Doukhonine apprend qu’il doit être envoyé à Petrograd. Quand il monte dans le train en gare de Moguilev au grand quartier général russe, des bruits se répandent comme quoi Kornilov et son régiment se dirigent vers la ville. Des soldats et marins révolutionnaires exigent alors qu’on leur livre Doukhonine, ils pénètrent de force dans le train et assassinent le général. Le 20, Lénine crée une police politique chargée de combattre les contre-révolutionnaires, ce sera la célèbre Tcheka. Elle est placée sous l’autorité de Félix Dzerjinski. Le 22, les ambassadeurs alliés sont avisés par Trotski que le décret sur la Paix constitue une offre formelle d'armistice. Dans le même temps, il ordonne la publication des traités secrets signés par la Russie tsariste. Cela met dans l'embarras bon nombre de pays occidentaux notamment sur les partages prévus pour la Turquie et au Moyen Orient après la guerre. Comme le général Nikolaï Doukhonine, chef d'état-major de l'armée russe, refuse d'engager des pourparlers de paix avec les Allemands, il est révoqué et remplacé le 22 par le commissaire bolchevik Nikolaï Krylenko. C'est un protégé de Trotski, qui le considère "comme le meilleur agitateur du parti sur le front", cet ancien militaire qui n'a que le grade de lieutenant, va devenir un homme fort du régime. Le 23 et par décret, tous les titres de noblesse sont supprimés et les classes sociales sont interdites. Malgré l'opposition de Lénine et de Trotski, qui veulent les reporter car ils en craignent le résultat, le gouvernement de peur d'être désigné comme dictatorial, maintient les élections prévues depuis le 25 octobre pour élire une Assemblée constituante. Toutefois, pour en superviser les résultats, ils désignent le bolchevick Moïsseï Ouritski. La participation est importante pour un pays où l'illettrisme est quasi général avec environ 60% du corps électoral. Il faudra attendre la fin décembre pour en connaître les résultats. Le 26 encore, les bolcheviques prennent le pouvoir à Taganrog et Rostov-sur-le-Don et le général Kaledine est contraint de demander l’aide d’Alekseïev. Kaledine, Alekseïev et Kornilov s’attellent à la formation des volontaires de leur armée blanche. A Petrograd, Krylenko fait une demande officielle d'armistice aux autorités allemandes. Le lendemain, les Germano-Austro-Hongrois répondent positivement à la demande russe formulée la veille. Aussitôt, ordre est donnée à toutes les unités combattantes russes de cesser toutes les opérations militaires là où elles se trouvent en attendant le cessez-le-feu officiel qui n'arrivera que le 2 décembre. Sur l'immense front de Russie, des rives de la Baltique jusqu'aux limites sud de l'Iran, tous les canons cessent de gronder et tous les clairons sonnent la fin des combats. Le 28, Lénine interdit le Parti constitutionnel démocratique (ou KD) partisan d'une dictature militaire antirévolutionnaire, et fait arrêter ses dirigeants… La réussite de la Révolution d'octobre qui s'est déroulée en novembre selon le calendrier julien achève, du moins dans l’immédiat, les nombreux engagements pris lors des émeutes de février. En fait, elle réalise en quelques jours ce que le Gouvernement provisoire n’avait pas réussi à faire en 8 mois d’existence. Au lendemain de la Révolution d'Octobre, la Russie devient le premier régime communiste (au sens marxiste) de l'Histoire... En Allemagne. Le 1er novembre, Georg von Hertling est nommé chancelier allemand en remplacement de Georg Michaelis qui n'a pas tenu trois mois sur le poste. Hertling est un homme de centre-droit, issu du catholicisme allemand, il refuse le parlementarisme car il lui semble que cela affaiblirait le pays. Mais Hertling est un homme âgé, il a 74 ans, affaibli physiquement, qui s'endort souvent pendant les séances du conseil. Alors ses deux vices chanceliers, le social-libéral Friedrich von Payer et le national-libéral Robert Friedberg, deux parlementaires aguerris, vont progressivement amener le Reichstag vers un régime 'proto-parlementaire'. Toutefois, la lutte politique sera très dure entre les militaires qui sont les hommes forts du régime au moins jusqu'au début de l'été 1918. Le 11, les stratèges allemands se réunissent à Mons en Belgique occupée pour définir les offensives du printemps 1918. A cette conférence, l'amiral Alfred von Tirpitz, un des artisans de la guerre sous-marine à outrance, reconnaît son échec. Il signale que le "fossé" défensif qu'il comptait mettre en place avec ses sous-marins entre l'Europe et les USA n'existe plus. Pour Erich Ludendorff c'est maintenant impératif et il est catégorique "pour vaincre, nous devons battre les Britanniques avant l'entrée en ligne de l'armée étasunienne". Au final, la conférence se détermine pour l'étude d'une campagne puissante et rapide à mener au même endroit qu'en 1914, c'est à dire au sud de la ville d'Ypres pour arriver le plus vite possible à Paris. Car, pour les Allemands, si la capitale Française tombe, les Français feront la paix. Le 24, Guillaume II réunit un conseil de guerre à Berlin pour voir les moyens à mettre en œuvre pour aider les Turcs afin d'arrêter l'avance britannique en Pa1estine. La seule solution trouvée est l'envoi d'une escadrille pour assister les troupes qui battent en retraite. A part cette aide très minime, tous les participants en conviennent, ils sont impuissants. Le 26, le grand état-major allemand au complet délibère sur l'offre d'armistice qu'il vient de recevoir des Russes. Après concertation avec l'empereur et le chancelier von Hertling, il décide de répondre positivement à cette demande... Aux États-Unis. Le 2 novembre à Washington est signé un accord entre le Secrétaire d'État Robert Lansing et l'envoyé spécial de l'Empire du Japon Ishii Kikujirō. Cet accord, dit Lansing-Ishii, est une grande victoire pour le Japon car il est maintenant reconnu comme un acteur incontournable en Asie, tant du point de vue politique, qu'économique et militaire. En fait par cet accord les USA reconnaissent que le Japon a des "intérêts spéciaux" en Chine en raison de sa proximité géographique, en particulier dans les régions adjacentes de la Chine au territoire japonais (Manchourie et Corée). Pour Lansing, ce traité n'est conclu que pour éviter que le Japon passe des alliances avec l’Allemagne. Mais les Chinois sont furieux, tant les nationalistes que les rebelles du Guomindang, car il dépèce un peu plus l'Empire et donne aux Japonais des droits quasi souverains sur une partie du continent... En Italie. Malgré les grandes inquiétudes du pays sur la situation de ses armées en Vénétie, le Premier ministre Vittorio Orlando reste stoïque dans l'adversité. Le 2 novembre, il déclare aux élus du parlement réunis au Palais Montecitorio à Rome "L'Italie ne cessera pas le combat, même si nous devons reculer jusqu'en Sicile"... Du 5 au 7, les Alliés tiennent une conférence à l'hôtel New Kursaal dans la petite station balnéaire de Rapallo sur la Riviera au sud de Gênes. Ils se sont réunis pour traiter les questions soulevées par les événements militaires du pays. L'heure est grave et tous les responsables sont présents en personne. Pour les britanniques c'est David Lloyd George, pour la France c'est Paul Painlevé et c'est le nouveau Premier ministre Italien Vittorio Orlando qui préside. Il y a aussi les généraux William Robertson, Henry Wilson, Jan Smuts, Ferdinand Foch, Maxime Weygand, Henri de Gondrecourt, Vittorio Alfieri et Carlo Porro. Il en résulte que l'aide promise aux Italiens sera renforcée, mais tous déplorent le manque d'un commandement unique capable de régler les problèmes de l'ensemble des fronts de l'ouest au jour le jour. Pour l'instant, ils envisagent de créer un Conseil de Guerre suprême interallié, basé à Versailles, pour superviser toutes les activités militaires. Les généraux pressentis pour ce conseil sont quasi désignés : Henry Wilson pour la Grande-Bretagne, Weygand pour la France, Cardona pour l'Italie et Tasker Bliss pour les États-Unis. Informé rapidement, Pétain ne veut pas entendre parler de Weygand, les USA non plus et les Italiens qui comptaient se débarrasser ainsi de Cardona, font hurler tout le monde. En fait, si le principe d'un commandement unique est accepté, les généraux proposés font repousser le projet à plus tard. De plus, Foch, Henry Wilson et Robertson ne veulent plus coopérer avec Cardona qu'ils trouvent dépassé, pas assez moderne ni compétent pour mener le nouveau combat auquel l'Italie est maintenant confronté. Vu les circonstances, Orlando est bien obligé de l'admettre, il le remplace alors par le général Armando Diaz, âgé de 55 ans, qui vient de réussir une retraite quasi miraculeuse sur le Piave. Luigi Cardona, alors âgé de 66 ans, s'en va prendre sa retraite au Palais de Zara à Trévise. En 30 mois de conflits, de part sa brutalité Cardona aura accumulé tant de haine à son encontre que de nombreux soldats italiens le considère comme un ennemi plus dangereux que les austro-hongrois. Les chansons qui le parodie ou le méprise sont légions... Le 8, lors d’une réunion interalliée à Peschiera del Garda, à la pointe sud du lac de Garde, le roi d'Italie Victor-Emmanuel III s’oppose fermement au retrait des forces italiennes sur une ligne nouvelle. Alors, dans tout le pays, un grand effort s’engage pour réorganiser l’armée et mobiliser la nation... En Espagne. Le 3 novembre, un ministère de 'concentration' est constitué par le libéral Garcia Prieto, il succède au cabinet conservateur d'Eduardo Dato Iradier. C'est une coalition éphémère entre conservateurs, libéraux et Lliga Catalana du modéré Francesc Cambó. Après la répression sanglante des grèves insurrectionnelles d'août, le pays est si divisé, que treize crises ministérielles se succèderont entre 1917 et 1922... Au Tchad. Depuis le 23 octobre à Abéché où un gendarme français, le maréchal des logis Guyader, a été tué d'un coup de couteau, la situation s'envenime. Son chef, le commandant Gérard qui se prend pour Robespierre a déjà fait brûler des mosquées. Il soupçonne les dignitaires du minuscule royaume d'Ouaddaï de tramer un complot contre les Français, ce qu'aucune preuve n'a jamais affirmé. Le 15 novembre, au petit matin et pour ne pas faire de bruit, il ordonne à ses tirailleurs d'assassiner au coupe-coupe l'aguid (chef militaire) Dokom et ses hommes, soit 56 personnes et 20 faki (maîtres coraniques). Leurs têtes sont portées, et alignées en deux rangées, à l’entrée du royaume. Le Cheikh des Mahamid est également arrêté puis tué à Biltine avec une quarantaine de ses parents et alliés. Toutes les cases du quartier Chig-el-Fakara sont pillées, une vingtaine de personnalités politiques et religieuses influentes sont déportées vers d’autres pays de l’Afrique Équatoriale Française. Au total, ce que l'histoire retiendra sous le nom du "Massacre des Coupe-coupe" fera plus de 150 victimes. Des intellectuels du royaume Ouaddaï s'expatrient au Soudan et en Égypte. Des villages se vident au profit du Soudan. L’enseignement de l’arabe est durablement affecté et l’hostilité à l’égard des colons se renforce avec le maintien d’une politique répressive. Pour toutes ces violences gratuites, le commandant Gérard est simplement mis d’office à la retraite anticipée... En Uruguay. Le pays qui connaît une grande période de prospérité sous la présidence de José Batlle y Ordóñez décide de changer sa constitution par référendum. C'est un plébiscite. La nouvelle loi fondamentale institue le suffrage universel et la création d’un nouveau pouvoir exécutif, inspiré du système exécutif collégial suisse (Colegiado), ce qui lui vaudra le surnom de "La Suisse de l'Amérique". Ce système fonctionnera jusqu'à la crise de 1929... En Hollande. Le 29 novembre la constitution est révisée avec l'adoption du suffrage universel pour les hommes et l'instauration d'une représentation proportionnelle des élus au parlement. C'est aussi la fin de la guerre scolaire, elle se conclue avec une égalité absolue entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Dans le domaine social, la journée de 8h00 est institutionnalisée et une assurance vieillesse est créée. Dans l'organisation sociale de la nation, le verzuiling(4) est renforcé, son organisation est directement contrôlée par l'État... Dans le Monde des Sciences, des Arts, des Lettres et du Sport. Le 15 novembre c'est le décès à Paris du sociologue français Émile Durkheim à l'âge de 59 ans. Considéré comme le père de la sociologie moderne, ses travaux font toujours référence dans l'étude et la compréhension des mouvements sociaux. Le 17, c'est la disparition à Meudon dans les Hauts-de-Seine du sculpteur Français Auguste Rodin à l'âge de 77 ans. Son art, très réaliste, est au croisement entre le romantisme et l'impressionnisme. Sa sculpture est modelée par la lutte entre la forme et la lumière. Sa virilité d'artiste, surnommé en son temps le "Bouc sacré", provoque des drames. Sa vie privée est aussi tourmentée que certaines de ses réalisations. Son atelier est une véritable entreprise, il travaille parfois avec 26 collaborateurs. Par sa capacité de travail et d'organisation il laisse une œuvre hors norme. Le 19, c'est la naissance en Inde d'Indira Nehru, plus connu sous son nom d'épouse Indira Gandhi. Issue d'une famille de brahmanes, la caste des intellectuels (avocats, prêtres, etc...). Dès sa naissance elle est le témoin de tous les soubresauts de l'indépendance du pays de par les activités politiques de son père. Ce dernier, Jawaharlal Nehru, est plusieur fois emprisonné pour ses écrits et ses idées. Membre éminent du Congrès national indien (centre gauche) elle est élue Première ministre de l'Inde 1966 à 1977, puis de 1980 jusqu'à sa mort. Elle mène une politique très autoritaire, ce qui lui vaut beaucoup d'animosités. Elle est assassinée le 31 octobre 1984 à l'âge de 66 ans par deux de ses gardes du corps sikhs qui lui reprochent d'avoir ordonné l'attaque du Temple d'Or contre les séparatistes du Pendjab. Le 29, c'est la naissance de Merle Travis dans le village de Rosewood (Kentucky, USA). Guitariste, auteur, compositeur et interprète de country, il va fortement populariser le picking ou finger-picking, littéralement "cueillette au doigt" qui est une façon très particulière de jouer sur les guitares électriques. Il s'éteindra d'une crise cardiaque le 20 octobre 1983 à Tahlequah (Oklahoma, USA) à l'âge de 65 ans…

Sur le Front des Combats. En France, au Chemin des Dames. Le 1er novembre, à la suite de la victoire des troupes du général Paul Maistre à Laffaux, les Allemands abandonnent le Chemin des Dames pour se replier derrière une nouvelle ligne de défense au nord de l’Ailette. D'un bond, les soldats français se portent en avant sur un front de 20 kilomètres, et investissent plusieurs villages fortifiés par l'ennemi. La bataille du Chemin des Dames est finie. Commencée le 16 avril, et malgré cette victoire finale, c'est le plus coûteux échec de la guerre pour les Français. Cette longue bataille aura écrasé des milliers de Poilus, mais aussi bon nombre d'officiers, y compris les plus hauts gradés, qui croyaient que leur vanité serait supérieure à la qualité des fortifications allemandes. Elle a laissé une trace indélébile dans l'histoire de France avec les massacres d'avril, les mutineries de mai et de juin lorsque les soldats français refusent de mourir pour rien. Des mutins sont alors inutilement fusillés par des Français pour que les officiers supérieurs comprennent leurs erreurs. Plus de 300 000 militaires français, tués, blessés et portés disparus ont payé de leur sang cette arrogance coupable. Du côté allemand, le bilan est quasi le même à quelques variantes près. Mais en faisant du Chemin des dames un point de fixation pour les Français, cela leur a permis de finir leur guerre à l'est, pour revenir en France dès le printemps 1918 avec encore plus de force et surtout de nouvelles armées aguerries au combat les plus sauvages... |

|

Enlèvement d'un cadavre sur le front en France (photo recolorée) |

|