|

BARBENTANE en Janvier 1917 |

|

Documents annexes à télécharger au format PDF |

|

Aucun des belligérants ne répond favorablement à cette initiative, Clémenceau la condamne même dans son journal, en rappelant que l'Allemagne doit être vaincue par les armes... En Turquie. Le 1er janvier, le gouvernement dénonce les traités de 1856 et 1877. En fait, ces accords issus de la guerre de Crimée en 1856 et de la guerre russo-turque de 1877, dépuillaient une partie de l'Empire Ottoman de ses possessions sur les rives de la mer Noire en leur octroyant une certaine autonomie. Ils accordaient aussi la libre circulation maritime sur cette mer. Toutefois, les détroits du Bosphore et celui des Dardanelles restaient la pleine possession des Turcs au grand désappointement de l'Empire des tsars. Le 22, la Turquie proteste contre la note de l'Entente auprès du président Wilson, en invoquant le principe des nationalités... En Australie. Dans une déclaration solennelle faite le 28 janvier et en réponse aux propositions du gouvernement allemand, mais aussi aux propos de Wilson sur sa vision du monde, le gouvernement marque son désir de garder après la guerre les possessions allemandes du Pacifique. Elles sont multiples : le nord des îles Salomon, l'île de Bougainville et l'île Buka, toutes reprises à l'armée du Kaiser avant la fin de l'année 1914(4)... Au Japon. Le 28 janvier, le vicomte Ichirō Motono(5), ministre des Affaires étrangères, annonce à la Diète que le pays a accompli son devoir envers les Alliés. Il rappelle la position du Japon : fidélité à la déclaration de Londres, poursuite de l'envoi de matériel à la Russie et collaboration navale avec le Royaume-Uni en Méditerranée... En Suisse. Le 6 janvier, Paul Beau, ambassadeur de France à Berne affirme au Conseil fédéral la volonté de la France de respecter la neutralité suisse. Le 10, dans la note remise à l'ambassade des USA sur leurs buts de guerre, les Alliés se prononcent en faveur des revendications nationales des minorités de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Le 17, le gouvernement fédéral rappelle une partie de ses troupes, 3 divisions sur les 6 possibles sont désormais mobilisées. Tous les pays européens sont surpris par cette décision qui les laisse perplexes. Le même jour, les gouvernements alliés remettent à la Suisse et aux Royaumes Scandinaves des réponses aux notes par lesquelles ces États s'associent à la récente démarche du Président des États-Unis sur leurs buts de guerre... Au Danemark. Le 17 janvier, les Îles Vierges danoises, situées dans la mer des Caraïbes et peuplées de 26 000 habitants, sont vendues aux États-Unis pour la somme de 25 millions de dollars... Au Nicaragua. Le 1er janvier, le conservateur Emiliano Chamorro Vargas est élu président de la République. Le 5 août 1914, il avait signé pour le Nicaragua le Traité Bryan-Chamorro qui place son pays sous le quasi-protectorat des USA. Cet accord ne sera dénoncé qu'en 1970... Dans le Monde des Sciences, des Arts, des Lettres et du Sport. Le 10 janvier, à la suite d'une insuffisance rénale, s'éteint à Denver dans le Colorado, William Frederick Cody dit Buffalo Bill à l'âge de 70 ans. C'est une des figures mythiques de la conquête de l'ouest américain. Sa vie aventureuse débute à l'âge de 14 ans quand il s'engage chez les Nordistes pendant la guerre de Sécession. Il participe aux guerres indiennes (son nom sioux était Pahaska qui veut dire cheveux longs) et au développement du Pony Express. Redoutable chasseur de bisons, il remporte son pari contre Bill Comstock en tuant 69 de ces mammifères uniquement pour le plaisir en une seule journée et il y gagne son surnom. Devenu organisateur et directeur de spectacles, il crée un super-show, le Buffalo Bill's Wild West, où le chef sioux Sitting Bull avec de nombreux Amérindiens tiennent leur propre rôle. Ils se produisent dans toute l'Amérique du Nord et aussi en Europe. En 1905, lors de sa deuxième tournée européenne, il donne une nouvelle représentation dans plus de 100 villes en France. A Paris, il s'installe au pied de la tour Eiffel et attire près de 3 millions de spectateurs...

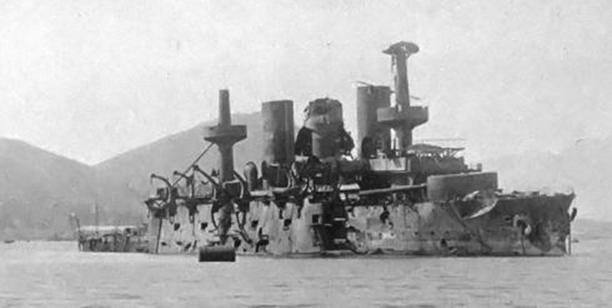

Sur les Fronts des Combats. En France. Après les tueries de l'année 1916 à Verdun et sur la Somme, c'est presque le calme plat sur les lignes de front. Bien sûr, les coups de main sont nombreux, ainsi que les duels d'artillerie et les attaques par mines, mais rien de comparable aux combats de l'été et de l'automne 1916 sur le sol de France... Le 15 janvier, à la suite d'une conférence franco-britannique portant sur les offensives à venir au printemps, le général français Georges Nivelle se montre très optimiste quant à la tactique retenue "Nous romprons le front allemand quand nous voudrons, à condition de ne pas nous attaquer au point le plus fort et de faire l'opération par surprise avec une attaque brusquée... Le terrain sera libre pour aller où on voudra, à la côte belge comme à la capitale, sur la Meuse et sur le Rhin"... Le 23, après avoir visité Verdun, le général Arthur Currie qui commande le corps expéditionnaire canadien, écrit dans son rapport que les Britanniques doivent adopter les façons de faire de leurs alliés français... Le 29, lors d'une nouvelle rencontre avec son homologue britannique Haig, Nivelle insiste sur le "caractère de violence, de brutalité et de rapidité" dont la future offensive doit faire preuve... Dans la Guerre Aérienne. Comme dans la guerre terrestre, le mauvais temps impose le repos à tous, aux avions, aux pilotes et aussi aux "rampants". Par contre, les combats font rage dans les hautes sphères militaires. La moitié du Grand Quartier Général français est pour une aviation autonome, l'autre pour sa subordination pure et simple aux troupes terrestres. Les premiers font valoir que c'est la seule manière de faire progresser cette arme, tant dans sa technique que dans la conception des nouveaux avions. Dans le cas inverse, ce serait un coup d'arrêt fatal à sa modernisation, l'infanterie se bornant toujours à utiliser ce qu'on lui donne sans même chercher à avoir plus. La situation paraît alors à ce point critique que le général Hubert Lyautey, le nouveau ministre de la Guerre, charge en janvier 1917 le général Amédée-Henri Guillemin d’une mission d’information. Elle ne servira pas à grand chose, puisque le gouvernement en place disparaîtra le 20 mars 1917, au moment de la chute du cabinet d'Aristide Briand, qui va entraîner la démission de Lyautey et puis celle de Guillemin... Le 21 janvier, parti de Dixmude en Belgique libre, l'as belge Edmond Thieffry survole Bruxelles, capitale occupée depuis 1914, pour y lancer 4 drapeaux afin de soutenir le moral de la population... Le 24, le sous-lieutenant Georges Guynemer abat 2 avions près de la gare de Chaulnes dans la Somme. Ce sont ses 26 et 27ème victoires et le lieutenant Alfred Heurteaux descend lui aussi un avion, c'est son 17ème succès. Tous deux appartiennent à l'escadrille "N-33" la fameuse escadrille "Des Cigognes". Cette escadrille est celle qui compte le plus de records à son actif et comprend le plus d'as déjà consacrés. Sous les ordres du jeune commandant Antonin Brocard, qui n'a que 29 ans, elle a livré en un an plus de 800 combats, abattu plus de 95 avions et descendu 3 drachens... Dans la Guerre Maritime. Même si elle n'est pas encore à outrance, la guerre sur mer est déjà féroce. A une unité près, les U-boote font disparaître autant de navires en janvier 1917 qu'en décembre 1916, soit 211 navires coulés et 11 gravement endommagés. La presque totalité des navires qui disparaissent se trouvent dans l'Atlantique, entre Gibraltar et les côtes irlandaises. Le total des pertes, près de 400 000 tonnes, est quand même assez loin des 800 000 tonneaux préconisés par l'amiral allemand Henning von Holtzendorff pour affamer les pays alliés... Ce sont toujours les Britanniques qui détiennent le record de bateaux coulés, avec 67 destructions, suivis par les Français (55) ; les Norvégiens (43) ; les Danois (14) ; les Italiens (8) ; les Espagnols (6) ; les Grecs, les Suédois et les Russes (5) ; les Néerlandais (4) ; les Portugais et les Belges (3) ; les japonais (2) ; le Canada et l'Uruguay ne déplorent que la perte d'un seul navire... En janvier 1917, comme les Français sont presque totalement dépendants des mines de charbon britanniques et devant les ravages que font les U-Boote dans les navires de transport, ils imposent le regroupement en convois des navires charbonniers avec une escorte permanente de navires armés... Le 4 janvier, le cuirassé russe Peresvet qui arrive de Port-Arthur(6) sur la mer Jaune et qui doit rejoindre la flotte russe de l'Arctique, saute sur deux mines déposées par l'U-73 au large de Port-Saïd. Après un grave incendie qui le ravage, le navire coule en emportant 167 marins. Le 7, la flotte anglaise bombarde la côte turque à Akar-Vika et Semuntolos. Le 9, au large de Malte, l'U-32 coule le cuirassé britannique Cornwallis, faisant 15 victimes. Le 14, le Penhurst, un bateau-piège britannique (appelé aussi Q-7), coule l'UB-37 dans la Manche au large de Cherbourg, il n'y a aucun survivant. Le 22 c'est l'U-76 qui est coulé dans la Méditerranée. Deux submersibles contre des centaines de navires coulés, la bataille maritime est, pour le moins, totalement déséquilibrée en ce début d'année... Le 22, un corsaire allemand est signalé dans les eaux de l'Atlantique, cela irrite énormément les États-Unis mais aussi le Brésil. Ces deux pays le font savoir vertement à l'Allemagne. Ce bateau corsaire, le Seeadler (aigle des mers) se dissimule parfois sous le nom de Norge. C'est un ancien trois-mâts étasunien, le Pass-Of-Balmaha de 1 700 tonneaux, que les Allemands ont capturé au début de la guerre. Les Allemands ont transformé complètement le navire, ils l'ont équipé d'un moteur diesel, armé avec deux canons de 105, deux mitrailleuses, de nombreux fusils Mauser, des grenades à main et des mines fumigènes. Des pavois à charnières basculent pour dévoiler les canons. Soixante quatre hommes forment l'équipage, et son entrepont est aménagé pour recevoir 400 prisonniers. Déguisé en bâtiment de commerce neutre, il ne doit faire aucune fausse note susceptible d’éveiller le doute chez l’adversaire. Du coup, un marin, que ses camarades surnomment Jeannette, se travestit en femme et se promène sur le pont avec une ombrelle quand le corsaire s'approche d'un adversaire. Les autres matelots restent tapis derrière les bastingages, et se préparent à l’abordage. Si l’ennemi a des velléités de résistance, des mégaphones annoncent un torpillage imminent, alors qu'il n’a ni tubes lance-torpilles, ni torpilles. Son commandant, Felix von Lückner, veut mener une guerre "propre". Après avoir coulé le cargo Lundy Island il confie à son second et ami privilégié, Friedrich Lüdemann "Je crois que je suis en train de réussir notre pari, faire la guerre sans nous salir les mains". Comme Lüdemann lui fait remarquer que beaucoup d’Allemands souffrent de cette guerre, au moins autant que leurs adversaires, il répond "Retenez bien ceci Lüdemann, nous n’avons pas su défendre autrement que par les armes notre bonheur sur cette terre. Un peuple qui cautionne ses chefs est aussi coupable qu’eux des horreurs qu’ils dispensent. Sur ce navire, nous ne sommes plus en train de faire la guerre, mais d’essayer de reconstruire l’avenir". Parti fin décembre de Gestemünde, un port sur la mer du Nord, il contourne l'Écosse puis l'Irlande pour éviter les navires britanniques qui arraisonnent tous les bâtiments qui fréquentent la Manche. Sa carrière de corsaire débute le 9 janvier quand il coule le Gladys Royal avec 5 000 tonnes de charbon au large des Açores dans l'Atlantique. Puis, le 10, c'est au tour du Lundy Island avec 4 500 tonnes de sucre, le 21 du Charles Gounod avec 3 050 tonnes de maïs, et le 28 du Persée avec 4 000 tonnes de morues dans le célèbre "Pot au noir" situé au milieu de l'Atlantique... A la conférence de Londres les 23 et 24 janvier, on décide de désarmer les cuirassés britanniques stationnés à Tarente en Italie et de les remplacer par une escadre française basée à Corfou. On diminue également une partie des forces britanniques qui stationnent en mer Égée pour les remplacer par les cuirassés français la Patrie et la République. On donne enfin à l'Amiral Dominique Gauchet le commandement des opérations franco-italiennes dans l'Adriatique, mais seulement dans le cas où la plus grande partie des forces françaises seraient présentes. Peu après, le duc des Abruzzes, l'amiral Louis-Amédée de Savoie plus apte à l'escalade des sommets alpins qu'à la manœuvre des cuirassés, cède le commandement de l'Armée Navale italienne à l'Amiral Thaon di Revel... Le 25, le cargo mixte, transport de troupes et navire hôpital, L'Amiral Magon, qui tente de rejoindre Salamine au Pirée avec 1 012 soldats et hommes d'équipage est torpillé à 11h10 par l'U-39 au large de la Grèce. Il coule en guère plus de 10 minutes en faisant 203 victimes, dont un Barbentanais. La plupart sont tués dans l'explosion causée par la torpille. Les 809 rescapés sont recueillis par le torpilleur l’Arc qui l'escorte et le cargo La Bombarde qui navigue avec lui. Le 26, dans la mer Noire, un sous-marin russe coule 4 navires près du Bosphore. Pour lui échapper 3 autres navires sont contraints de s'échouer où ils sont détruits par une tempête... Sur les Fronts au Moyen-Orient. C'est finalement là que se passent presque tous les combats en ce mois de janvier 1917... En Mésopotamie. Le corps expéditionnaire britannique, sous les ordres du général Frederick Stanley Maude, remonte lentement le fleuve Tigre aux eaux navigables, avec ses 4 canonnières. Échaudé par les déboires de ses prédécesseurs trop pressés, il prend son temps en organisant méthodiquement sa progression en parallèle sur les deux rives du fleuve, ce qui lui vaut le nouveau surnom de "Systematic Joe". Le 6 janvier, les Britanniques arrivent devant Bend Khadairi une place fortifiée très bien organisée par le général turc Khalil Pacha. La bataille fait rage pendant deux semaines. Le 19, les derniers défenseurs turcs se replient sur une nouvelle ligne défensive le long du canal Gharraf, un ouvrage d'art vieux de plus de 4 000 ans. Les soldats de la 6ème division indienne l'abordent le 25, et là encore ils mettront 10 jours pour franchir l'obstacle qui ne sera vaincu que le 4 février... En Palestine. Après la prise d'El Alrish en décembre, les premiers éléments des troupes britanniques arrivent devant Rafah, alors petite ville frontière, le 9 janvier... Dans le Hedjaz. Le 25 janvier, les Britanniques s'emparent du port d'Al-Wajh sur la mer Rouge. Cette prise permet aux Bédouins du roi Fayçal de contrôler toute la côte asiatique de la mer Rouge. C'est dans cette nouvelle conquête que s'installe le Détachement Français de Palestine (DFP), une nouvelle force créée pour la circonstance, forte de 2 500 soldats sous les ordres du colonel Jean-Philpin de Piépape avec pour mission de combattre aux côtés des troupes du roi Fayçal... Sur le Front Roumain. Grâce aux troupes russes qui arrivent en masse, l'invasion est stoppée sur la rivière Siret. Comme en France, la guerre des tranchées s'installe. Tout le monde bétonne dans un sol pourtant gelé sur 30 centimètres. Les Roumains font de la modeste ville de Mărășești une place forte. Située au centre du front, elle va devenir le Verdun de la Roumanie. Les Allemands, satisfais de l'espace conquis, emploient des milliers de terrassiers qui construisent casemates et tranchées pour éviter une déferlante russo-roumaine venue du nord, et les Russo-Roumains en font autant pour les mêmes raisons. Dans la zone conquise, comme en France et en Belgique, la population est soumise à une rude occupation et les réquisitions sont permanentes. Elle vit dans la terreur. Favorisée par la misère et par une hygiène déplorable, une épidémie de typhus se déclenche qui fera des centaines de morts. Mais la Roumanie est riche, ses puits de pétrole sont rapidement remis en route et ses capacités agricoles sont très importantes. Les forces centrales vont tout mettre en œuvre pour que le pays puisse assurer sa récolte d'automne, annihilant du même coup une partie des effets du blocus allié... Sur le Front Italien. Enveloppé d'un large manteau blanc le front est là-aussi complètement gelé, au propre comme au figuré. On ne peut rien faire, alors on ne fait rien, à part quelques duels d'artillerie... En Lybie. Dès le début de l'année, pour tenter de contenir les Britanniques qui sont à la frontière égyptienne et de pouvoir s'emparer des villes côtières tenues par les Italiens, l'état-major ottoman crée le "Groupe de Commandement d'Afrique" (Afrika Grupları Komutanlığı). Le commandant de ce groupe est le lieutenant-colonel Nouri Pacha avec comme chef d'état-major Abdurrahman Nafiz Bey. Les forces italiennes, prises au piège dans Zuwara, Khoms et Tripoli, tentent de briser l'encerclement turc une première fois en janvier, sans succès... Dans les Balkans. Comme ailleurs en Europe, la situation est figée. Là, de surcroit, on se méfie encore plus des Grecs que des troupes ennemies...

A Barbentane. Il n'y a pas d'Écho spécifique qui relate les évènements de janvier 1917. Pour les nouvelles du village, il faut attendre la publication de l'Écho de mars et avril... En Janvier 1917 un Barbentanais meurt pour la France : · Charles-Joseph Pagès. Il est né à Barbentane, cultivateur, 22 ans, célibataire et soutien de famille, il est soldat de 2ème classe. Incorporé le 7 septembre 1914 au 19ème régiment d'artillerie à Nîmes il est transféré un mois plus tard au 40ème régiment d'infanterie dans la même ville. Lors de son transport entre Marseille et Salamine, il disparaît en mer le 25 janvier 1917 suite au torpillage du navire hôpital et transport de troupes l'Amiral Magon par l'U-39 à 11h10 au large du cap Matapan situé à l'extrême sud de la Grèce. L'Écho de juin 1917 précise que la torpille a éclaté dans la cabine même où il jouait aux cartes avec 3 de ses camarades. Il sera déclaré mort pour la France par un jugement du tribunal du Havre rendu le 26 février 1918. Un service funèbre en sa mémoire est célébré en l'église de Barbentane le 7 mai 1917. Il est inscrit sur notre Monument aux Morts et sur le nécrologe qui est dans l'église. Il est aussi inscrit sur le monument aux Morts d'Orange (Vaucluse). Guy |

|

Un Hanover CL allemand |

|

Construction d'une tranchée allemande en Roumanie |

|

A Verdun, tranchée à La Lauffée |

|

Soldats italiens sur le front albanais |

|

Le 3 janvier, la France est le premier pays à reconnaître officiellement le gouvernement grec d'Elefthérios Venizélos en mandatant un diplomate d'importance, Robert de Billy, un ami de Marcel Proust, auprès du gouvernement de Salonique. Le même jour est créée une commission extraparlementaire pour étudier les modifications à apporter à l'enseignement secondaire féminin afin de l'adapter à l'évolution de la place de la femme dans la société française. Le lendemain, sur ordre du ministère de l'Armement, les grandes entreprises qui comptent un pourcentage élevé de jeunes femmes doivent organiser des "chambres d'allaitement" et des "crèches au biberon". Le 4, Mata Hari qui veut rejoindre son amant russe de 20 ans son cadet, l'aviateur Vadim Maslov toujours convalescent, rentre à Paris. Elle est aussitôt mise sous haute surveillance par les services secrets français. Le 5, après une série de grèves dans plusieurs entreprises qui travaillent pour la défense nationale, les ministères de l'Armement et de l'Intérieur interviennent. Ils obligent ces usines à accorder aux travailleurs des augmentations salariales pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Le 17, afin de prévenir des grèves paralysantes, le gouvernement crée des comités permanents de conciliation et d'arbitrage pour assurer un dialogue entre patrons et ouvriers dans les établissements travaillant à l'effort de guerre. Sont aussi institués des "délégués ouvriers". Le lendemain, Albert Thomas, sous-secrétaire d'État de l'Artillerie et des Munitions, décrète l'arbitrage dans les 24 heures de tout conflit sur les conditions de travail dans l'industrie de guerre... Le Grand Quartier Général annonce 950 000 morts depuis le début du conflit. Du coup, les parlementaires effrayés par de tels chiffres, refusent que les "bleuets" de la classe 1917 soient envoyés au front avant le 1er janvier 1918. L’Assemblée Nationale demande que soient retirés des troupes combattantes les pères de 4 enfants et les veufs, pères d'au moins 3 enfants. Elle envisage de renvoyer dans leurs foyers les hommes de 48 et 49 ans. Cette fois, les militaires refusent avec fermeté... Après de nombreuses discussions entre les Britanniques et les autorités françaises avec l'indépendantiste arménien Boghos Nubar Pacha qui vit à Paris, il est décidé la création d'une Légion d'Orient. Elle sera finalement appelée Légion arménienne le 1er février 1919. Composée de volontaires arméniens, mais aussi de quelques volontaires chrétiens syriens et libanais, son objectif est de participer à la libération de la province ottomane de Cilicie, afin de favoriser la création d'un futur état arménien indépendant. Son camp d'entrainement est installé à Monarga dans la péninsule du Karpas au nord-est de l'île de Chypre (maintenant sous l'autorité turque). Outre les baraquements indispensables, le camp possède aussi une petite chapelle avec un archevêque. Appendice de la Légion étrangère, cette nouvelle formation est placée sous le commandement du lieutenant-colonel Louis Romieu, et les premiers engagés arrivent en janvier 1917. La majorité de ces combattants sont recrutés chez les réfugiés des massacres turcs installés en Égypte, mais aussi en France, et 1 700 viendront des USA. Au final, cette troupe comportera 4 360 soldats avec 58 officiers (moins de 300 français) et aura son heure de gloire dans les combats en Palestine puis en Cilicie durant l'année 1918... Le 20, une terrible vague de froid s’abat sur la France, notamment sur les régions du Nord et de l’Est, là où tant de soldats sont à découvert dans les tranchées. Paradoxalement, en certains endroits, les sols gelés permettent des mouvements de troupes que les terrains constamment boueux rendent impossibles. Mais les soldats souffrent énormément, plus encore les francophones très nettement sous-équipés en vêtements d'hiver. Certains tirailleurs algériens sont même chaussés de souliers découverts et sont encore vêtus de culottes courtes ! Les rivières de l’Est commencent à geler le 24 janvier alors que celles du Nord (dont la Région parisienne) le sont dans les derniers jours du mois (ce qui ne s’était pas produit depuis 1895). La navigation n’est plus possible sur les canaux, puis sur la Seine, et avec la forte demande en charbon, Paris (comme Londres) connaît de grosses difficultés d’approvisionnement. Malgré l’emploi de quelques brise-glace et l’établissement de barrages pour arrêter les eaux congelées près de Rouen, les péniches sont bloquées entre Rouen et Paris, et l’on doit recourir à un service spécial de transport automobile. A Paris et dans les banlieues, les files d’attente pour acheter du charbon deviennent nettement plus importantes et les prix s’envolent. Même les bourgeoises des beaux quartiers doivent attendre des heures leur ration de charbon, ce qui n’est pas sans provoquer quelques grincements de dents, au propre comme au figuré. L’activité économique est de plus en plus affectée par cette pénurie, car énormément de machines fonctionnent toujours à la houille. Certaines lignes de tramway s’arrêtent, et des usines ferment. Les blanchisseries stoppent également les unes après les autres. Des journaux dénoncent le fait que les prisonniers allemands sont mieux chauffés que les Français. Comme le charbon se fait rare, le prix du bois de chauffage flambe dans les grandes villes. Il se débite au kilo, après avoir été scié et pesé sur les balances à main ! Les fourrures en peau de lapin deviennent un produit de grand luxe... Au cours de l'année écoulée, les troupes françaises ont fait 78 500 prisonniers allemands... En Grande-Bretagne. Lors de la conférence de Rome du 5 au 7 janvier, le Premier ministre David Lloyd Georges, échaudé par les pertes humaines sur la Somme, fait le forcing pour éviter l'engagement des armées britanniques dans les Flandres prévu au printemps. Il est prêt à fournir des centaines de canons lourds aux Italiens pour les aider à percer sur le front de l'Isonzo et affaiblir d'autant les possibilités guerrières du général Douglas Haig. Mais la manœuvre échoue, même les intéressés refusent poliment l'offre, au prétexte de vouloir rester Maître chez eux... Le 13 janvier, un accord franco-britannique est signé. Il stipule que tous les biens d'une personne domiciliée dans un pays ennemi sont des "propriétés pouvant être saisies". Le 16, les services secrets de sa Majesté interceptent un télégramme du ministre allemand des Affaires Étrangères, Arthur Zimmermann. Dans cette note, adressée à l'ambassadeur allemand en poste à Mexico, il lui est demandé de prendre contact avec le gouvernement mexicain afin de lui proposer une alliance militaire en cas de conflit germano-étasunien. En contre-partie, il offre une aide matérielle en armes allemandes, afin que le Mexique puisse récupérer les provinces perdues lors de la guerre de 1846-1848, c'est-à-dire le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Cette note propose aussi aux Mexicains une négociation avec le Japon pour l'inclure dans l'alliance anti-étasunienne. Toutefois, optimiste, il garde l'espoir que les USA resteront neutres malgré la reprise de la guerre sous-marine à outrance. Pour éviter d'être accusés d'espionnage, les services secrets britanniques ne transmettent pas immédiatement ce télégramme à Woodrow Wilson, préférant attendre un moment plus favorable. Le 19 à 18h52 à Londres, une explosion de dynamite dans une usine militaire tue près de 100 personnes et en blesse quatre fois plus... Comme en France, ce sont les femmes qui reprennent le travail des hommes dans les usines. Lors d'une étude étonnante faite en janvier 1917, on relève que 43% des 1 700 femmes devenues conductrices de bus à Londres avant la fin de l'année 1916 sont d’anciennes domestiques... Le 31, après l'annonce par les Allemands de la reprise de la guerre sous-marine à outrance, le Bureau des Affaires étrangères britannique affirme que les marines des Empires du centre n'hésiteront pas à s'attaquer aux navires-hôpitaux en prétextant un emploi abusif du pavillon protecteur de la Croix-Rouge... En Italie. Le 4 janvier, l'Italie annonce qu'elle a fait 85 000 prisonniers et qu'elle a occupé plus de 3 000 kilomètres carrés dans le Trentin et sur l'Isonzo depuis le début de sa participation à la guerre. Le 6, débute à Rome une conférence interalliée, dite la Consulta, dans l'espoir de régler la crise grecque. Sont présents : la France, le Royaume-Uni, la Russie et bien sûr l'Italie. Sur le plan politique, les désaccords entre les pays de l'Entente persistent. Les Italiens et les Russes soutiennent toujours la monarchie, les Britanniques veulent se retirer des Balkans pour mener la bataille en Palestine, et les Français veulent reprendre le combat sur place en destituant le roi Constantin Ier pour le remplacer par Elefthérios Venizélos. Elle se termine le 7 au soir par un demi-échec, chacun restant sur ses positions. Tous, sauf la France, refusent d'envoyer des renforts en hommes, c'est donc la France qui garde le commandement unique de la région. De plus, elle devra prendre entièrement à sa charge l'armée serbe (armement et instruction), et préparer l'ensemble des troupes présentes à une attaque des Empires du Centre que les stratèges alliés prévoient pour le printemps. Sur le plan militaire, c'est plus efficace. Pour éviter les longs transports par bateaux dans une Méditerranée infestée de sous-marins ennemis, le grand port de Tarente sur la mer Ionienne, facilement accessible par train, est désigné comme celui d'où vont partir l'essentiel des approvisionnements en hommes et en matériel pour les armées d'orient. En fin de mois, l'armée italienne appelle de nouvelles classes sous les drapeaux... En Russie. Le 9 janvier, 300 000 personnes se rassemblent à Moscou pour commémorer le dimanche rouge de 1905(1). Des pancartes hostiles au tsar sont brandies, des grèves éclatent contre l'interdiction de se réunir, ne serait-ce que pour organiser une cantine. Le même jour, le général Alexandre Trepov, président du Conseil des ministres depuis le 23 novembre 1916, donne sa démission. Il avait l'ambition de réformer la monarchie tout en préservant les institutions du pays, chose finalement impossible à faire. Démissionnent avec lui le ministre de l'Instruction publique Pavel Nicolaïevitch Ignatiev, celui de la Justice le prince Schakhmvskoï, celui des Finances Piotr Bark, celui de l'Agriculture Alexandre Aleksandrovich Rittikh et celui de la Guerre, le général Dmitri Chouvaïev. Le 12, c'est le prince Nikolaï Galitzine, sénateur et membre du Conseil de l'empire, qui assure la présidence du Conseil des ministres. Galitzine prend ce poste presque sous la contrainte. Tout d'abord, il refuse le poste, et demande à Nicolas II de nommer quelqu'un d'autre à sa place, mais il finit par accepter la charge... Le prince Galitzine est un confident du tsar, il est aussi très proche de la princesse Alexandra puisqu'il préside une de ses œuvres de charité. Mais il est âgé, sans dynamisme, pas du tout adapté aux turbulences dans lesquelles la Russie est plongée. Et le pays va mal, très mal. Plus d'un million et demi de morts depuis le début de la guerre. Partout les armées impériales reculent. Comme dans tout contexte insurrectionnel, le climat joue un rôle. L'hiver est l'un des plus rudes depuis le début du siècle et la neige gelée paralyse même les chemins de fer. S'ensuit la désorganisation des transports ce qui raréfient les approvisionnements, les prix s'envolent et les émeutes pour du pain sont courantes. Partout la colère gronde, autant dans les ateliers maçonniques que dans les soviets (conseils ouvriers). Même dans les salons où se maintient toujours un semblant de vie mondaine, les récriminations sont nombreuses à l'encontre des gouvernants successifs. Pendant ce temps, la famille impériale poursuit son train de vie dans l'insouciance, sans s'émouvoir outre-mesure de la situation... Les ambassadeurs français et britannique s'alarment, ils envoient dépêche sur dépêche dans leur pays respectifs avec comme mention "Le tsar n'est plus respecté, si le régime tombe il sera impossible aux Alliés d'agir pour le sauver". Le 22, le tsar adresse un billet au nouveau président du Conseil pour affirmer sa volonté de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire décisive. Il recommande une collaboration bienveillante entre le gouvernement et les assemblées. Il insiste aussi sur la nécessité de remédier à la crise alimentaire... C'est dans ce climat que le 30 janvier arrivent à Saint-Pétersbourg (Petrograd) Gaston Doumergue, le ministre français des Colonies, le général français Édouard de Castelnau, ancien chef d'état-major de Joseph Joffre, Alfred Milner, membre du Cabinet de guerre britannique et Vittorio Scialoja, le ministre italien de la justice, pour une conférence interalliée... En Allemagne. Au 1er janvier 1917, l'Allemagne compte 206 divisions, soit 5 150 000 soldats en armes à travers l'Europe. La presse allemande est furieuse devant les réponses dédaigneuses des Alliés à la proposition de "paix" que leur chancelier Théobald von Bethmann Hollweg à faite en décembre. Sur ordre, la presse austro-hongroise suit son exemple. Le 9, contre l'avis de son gouvernement, mais sous l'insistance du général en chef de ses armées Paul von Hindenburg, Guillaume II choisit de reprendre la guerre sous-marine à outrance à partir du 1er février. Toutefois, il ne compte rendre publique cette décision que le 31 janvier après avoir consulté le nouvel empereur d'Autriche-Hongrie, Charles Ier. Dans un discours à Berlin, l'ambassadeur des États-Unis James Gerard, affirme que son pays a toujours des liens très cordiaux avec l'Allemagne. Cela fait tant de bruit à Washington que le président Wilson demande des éclaircissements à son ambassadeur. Le 22, une usine d'armement explose à Spandau, près de Berlin, il y a des morts et des blessés. Le 31, l'Allemagne annonce officiellement la reprise de la guerre sous-marine à outrance et précise "Les navires neutres qui pénétreront dans les zones bloquées en Europe le feront à leurs risques et périls". Le même jour, en réponse à la Paix Blanche proposée par le président Wilson, le chancelier Bethmann Hollweg répond que la paix ne peut passer que par l'acceptation de la politique d'annexion allemande… En Autriche-Hongrie. Le 20 janvier, lors d'un conseil de guerre et après avis de ses principaux généraux, l'empereur Charles Ier donne son accord au Kaiser pour la reprise de la guerre sous-marine à outrance. Le 29, le nouvel empereur entame des négociations secrètes avec les puissances alliées. Plus que jamais désireux de sortir l'Autriche-Hongrie de la guerre, il se confie au pape Benoît XV et surtout à ses beaux-frères Sixte et Xavier de Bourbon-Parme, qui combattent dans l'armée belge, du côté des Alliés. Il leur demande d'entamer des négociations avec les Français... En Grèce. L'inquiétude est grande chez les Alliés car tous craignent que le roi Constantin Ier, poussé par sa presse nationale royaliste, ne se range aux côtés des Empires du centre. Alors, un nouvel ultimatum exigeant des excuses pour les combats à Athènes du 1er décembre et reprenant les points développés le 21 décembre, est envoyé au gouvernement royal. L'Allemand Guillaume II, incapable d'agir directement, télégraphie à son cousin Constantin "Fais n'importe quoi, mais sauve ton trône". Le 10, le gouvernement grec accepte l'ultimatum et donne l'ordre aux troupes royalistes de se replier au sud du pays, dans le Péloponnèse. Il libère les vénizélistes encore emprisonnés et dissout une nouvelle fois la Ligue des réservistes... Le 17, depuis longtemps suspectée par les Français de servir de base de ravitaillement pour les sous-marins allemands, la presqu'île du mont Athos est envahie. Les Français occupent les célèbres monastères, saisissent des armes et découvrent les bases de ravitaillement des sous-marins... Le 27, conformément à la demande des Alliés, une cérémonie de réparation se déroule devant le palais du Zappeion où sont installées les ambassades de l'Entente. Derrière un des frères du roi, la garnison d'Athènes défile en rendant les honneurs aux drapeaux des nations alliées. Ce même jour, la reine de Grèce, Sophie de Prusse, télégraphie à son frère Guillaume II "Nous t'envoyons du plus profond du cœur nos vœux cordiaux pour ton cher jour de naissance. Nous suivons avec admiration les grands événements sur terre et sur mer. Que Dieu te donne bientôt une glorieuse victoire sur tous les ennemis infâmes ! On nous honore du débarquement de soldats sénégalais pour garder la Légation de France. Charmante image de la civilisation ! Nous t'embrassons"... Le 31, des troubles graves, causés par la disette, éclatent à Patras, la quatrième ville du pays… Aux États-Unis. Le 4 janvier, en pleine préparation de son fameux discours pour la "Paix blanche", Woodrow Wilson déclare à son conseiller le plus influent, Edward Mandell House qui est très au fait de l'état de la guerre en Europe "Nous sommes la seule des grandes nations blanches à rester en dehors de la guerre ; ce serait un crime contre la civilisation que d'y prendre part". Le 20, l'ambassadeur allemand, Johann Heinrich von Bernstorff, qui lutte toujours pour éviter la guerre avec les États-Unis, mais qui la sait à peu près inéluctable, écrit à House "Je crains que la situation à Berlin ne nous échappe... Les exigences exorbitantes de nos ennemis et les termes insolents de leur note au Président [Wilson, NDLR] semblent avoir à tel point irrité l'opinion publique allemande que les conséquences en seront sûrement défavorables à nos projets de paix". House transmet aussitôt ce billet à Wilson qui répond "Si l'Allemagne veut la paix, il faut qu'elle me fasse confiance et me laisse ma chance... Il faut qu'elle libère la Belgique et la France avec des reconstructions, des réparations et des indemnités de guerre réciproques"... Le 22, devant le Sénat, le président Wilson expose les 14 points de sa conception d'une "Paix sans victoire", dite aussi "Paix blanche, sans vainqueurs, ni vaincus", sur la base de trois grands principes : désarmement, liberté des mers, et droit des peuples à se gouverner comme ils l'entendent. Ce droit serait garanti au niveau international par la constitution d'une Ligue des Nations. A ce moment là, Wilson a une vision idéaliste des relations internationales. Pour lui, elles doivent être harmonieuses et pacifiques grâce à l’obéissance des États à des règles de droit international et à un ordre garanti par des organisations supranationales. A la tribune du Congrès, il martèle "Il doit y avoir, non pas un équilibre des puissances, mais une communauté des puissances ; non pas des rivalités organisées, mais une paix commune organisée." Par ce discours, il remet totalement en cause la diplomatie européenne traditionnelle qui repose principalement sur le secret. Internationaliste convaincu, il croit en la coopération des États, au multilatéralisme "les prises de décision en matière d’action extérieure doivent être prises en consultation avec la communauté internationale et/ou reposer sur une action commune". Fier de ses principes démocrates, il annonce ce qui est révolutionnaire pour l'époque "Les gouvernements reçoivent tous leurs pouvoirs du consentement des peuples gouvernés" et plus encore "Aucun peuple ne doit être contraint à vivre sous une souveraineté sous laquelle il ne désire pas vivre"(2)(3)... |

|

Charge austro-hongroise en Roumanie |

|

Prototype de fusil Lebel spécial tranchée |

|

Campement de Bédouins à Wejh sur la mer Rouge |

|

En Roumanie, un groupe d'officiers roumains, russes et français |

|

Le roi Albert 1er décore et félicite Willy Coppens l'as belge |

|

Le général Berthelot à Buzau en Roumanie |

|

A Verdun, ce qui reste du Bois de Caurrières |

|

A Verdun, ancienne tranchée allemande pleine de cadavres |

|

A Saint-Pétersbourg, manifestation place Znamenskaïa devant la statue du tsar |

|

Les restes du fort de Souville à Verdun |

|

Une entrée du fort de Douaumont repris par les Français |

|

La corvée de soupe quelque part en France |

|

Emballage du pain par des bénévoles |

|

Officier allemand jouant du violon dans les ruines d'une église en France occupée |

|

Poilu à la pause casse-croute |

|

Le Camel corps à Magdhaba dans le désert du Sinaï |

|

Emplacements des navires coulés par les U-Boote en janvier 1917 |

|

Défense antiaérienne dans une gare située dans les Balkans |

|

Janvier 1917 - Dans le Monde en Guerre En ce mois de janvier 1917, à part au Moyen-Orient, sur tous les autres théâtres d'opérations les évènements guerriers passent au second plan. Les diplomates s'activent, les militaires aussi, surtout dans leurs états-majors. Chez les Alliés, les rencontres bilatérales sont nombreuses, elles ne sont pas plus concluantes pour autant. En fin de mois, dans un grand discours, le Président des États-Unis demande une "Paix Blanche, sans vainqueur ni vaincu". Plus futuriste que réaliste, cette offre de paix s'enlisera très vite dans les frimas d'un des hivers les plus rigoureux que l'Europe est connu depuis longtemps… Dans le Monde Politique. En France. Le 1er janvier, Claire Ferchaud, une jeune fille illuminée et mystique de 20 ans qui vit dans la commune de Loublande dans les Deux-Sèvres, adresse une lettre au Président de la République Raymond Poincaré. Dans ce courrier, dictée sur l'ordre de Dieu dit-elle, elle demande la conversion du Président de la République à la religion catholique afin de combattre la franc-maçonnerie qui est, écrit-elle, l'ennemie jurée de la France. Elle veut aussi que le Sacré-Cœur figure sur le drapeau national et que l'armée française autorise le port de cet emblème sur les uniformes des soldats. Le 16, cette lettre est remise au Président par le secrétaire général de la république Olivier Sainsère. Poincaré, ne réagit pas... |

|

La ville russe de Riga sur la Baltique partiellement gelée |

|

Le cuirassé russe Peresvet au mouillage à Port-Arthur |

|

Blessés et convalescents dans un hôpital en France |

|

Canon de 120 serbe dans les Balkans |

|

Vaguemestre français dans les Vosges gelées |

|

Blessés soignés à l'hôpital de Moreuil dans la Somme (photo autochrome) |

|

Il n'y a pas d'Écho en mars 1917, c'est celui de mars et avril 1917 qui relatera les événements de janvier 1917... |

|

(1) Le 9 janvier 1905 à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, 200 000 à 300 000 personnes, hommes, femmes et enfants manifestent en silence, sans armes. C'est une manifestation bon-enfant, les oriflammes orthodoxes y côtoient les portraits du tsar. Ils soutiennent des grévistes de l'usine sidérurgique Poulitov qui protestent contre le licenciement abusif de quatre d’entre eux. L'armée impériale prend peur, et les 40 000 soldats tirent sur la foule. Officiellement on comptabilise 96 morts et 333 blessés, mais des témoignages laissent à penser que près de 4 000 personnes seraient mortes, plus piétinées que tuées par balles dans l'affolement qui a suivi les premières salves. C'est le "Dimanche Rouge" et le début de la révolution de 1905. Ces événements du 9 janvier 1905 marquent une coupure radicale entre la population russe et l'autocratie. (2) Si Woodrow Wilson se pose en défenseur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout n'est pas si clair. Aucun problème pour les "Blancs", cela peut encore être étendu aux "Bruns" (les Arabes) ainsi qu'aux "Jaunes" (les Asiatiques) et encore avec des réticences, mais il n'est pas question que cela soit accordé aux "Noirs". D'ailleurs, à la Conférence de la paix de 1919, les Étasuniens rejetteront avec énergie la revendication japonaise d’égalité des races. (3) En 1996, Henry Kissinger écrit "C’est principalement l’idéalisme wilsonien qui a imprimé son rythme à la politique américaine depuis sa présidence historique, et qui l’inspire aujourd’hui encore". (4) Dans le Pacifique, les anciennes possessions allemandes comme les îles Mariannes, Marshall et Carolines ont été reconquises par le Japon, les îles Samoa par la Nouvelle-Zélande. Ces dernières nations garderont le contrôle de ces îles sous mandat de la Société des Nations le 10 janvier 1920. (5) Le vicomte Ichirō Motono est un grand francophile, docteur en droit de la faculté de Lyon et grand ami de Georges Clémenceau qui le surnomme "le Prince du Mikado". C'est le principal artisan du traité franco-japonais de 1907 et des accords russo-japonais de 1908. C'est aussi un interventionniste, il n'hésitera pas à faire envahir la Sibérie par les forces japonaises lors de la révolution russe à la fin de l'année 1917. (6) Port-Arthur est depuis 1955 un port militaire chinois du nom de Lüshunkou. Le cuirassé Peresvet n'est vraiment pas chanceux, c'est le même qui s'est échoué à Vladivostok le 23 mai 1916 et les Russes, sous-équipés, ont dû faire appel à la marine japonaise pour le renflouer. |

|

Quelle folie la guerre ! |

|

Barbentane, le plus beau village de l'Univers |

|

Tous mes remerciements à toutes celles et ceux qui m’ont aidé dans ces tâches de reconstitution de notre patrimoine barbentanais : prêt de brochures, de photos, des Écho de Barbentane, aide, corrections, traducteurs et autres… Guy |

|

Fabrique d'obus en Écosse |

|

Défilé de soldats russes à Buzeau en Roumanie |