|

BARBENTANE en Août 1915 |

|

Par décalage pour son édition c’est l’Écho d’octobre 1915 qui relate les événements d’août et début septembre... |

|

Documents annexes à télécharger au format PDF |

|

En Grande-Bretagne, le ministre britannique des Affaires étrangères, Sir Edward Grey, envoie le 3 août, au nom des Alliés, une note à la Bulgarie lui précisant l’étendue et la date de remise des territoires réclamés en échange de son intervention. En réaction, la Grèce et la Serbie, dont une petite partie du territoire fait partie du troc, expriment avec véhémence leur grand mécontentement sur ce projet. Le 16, Horatio Herbert Kitchener, le ministre de la Guerre britannique, vient en France où il est reçu par Alexandre Millerand. Pendant quelques jours ils visiteront l'Armée française du nord et les troupes du BEF (British Expeditionary Force). Le 26, dans une lettre adressée à la presse, Sir Edward Grey répond au discours du 2 août de Guillaume II et démontre que c'est bien l'Allemagne qui a préparé et voulu la guerre. Le 30, dans une correspondance avec Hussein Ben Ali -le chérif de la Mecque qui revendique toute la péninsule arabique en cas de victoire contre les Turcs- le prudent et très diplomate britannique Henry McMahon, qui a déjà tracé les frontières de l'Inde, approuve "l’indépendance de l’Arabie" mais repousse la fixation des frontières à la fin de la guerre...

En Allemagne-Autriche-Hongrie, le 2 août, l'empereur Guillaume II, à l'occasion de l'anniversaire de la guerre, adresse à ses troupes un manifeste dans lequel, une fois de plus, il prétend que ce sont l'Allemagne et l'Autriche qui ont été attaquées en 1914. Le 6, les députés du Conseil de l’Empire autrichien exigent la création d’un royaume réunifié de Pologne avec la Galicie, uni à la monarchie habsbourgeoise. Le 8, se tient à Berlin un grand conseil de guerre des états-majors allemands et austro-hongrois. Il est présidé par le kaiser qui est assisté de l'archiduc héritier d'Autriche et du kronprinz. Le lendemain, ils envisagent la possibilité d'une nouvelle attaque de la Serbie comme conséquence du refoulement des Russes vers l'est. Le 14, l'ambassadeur de Turquie à Berlin est rappelé sur la demande du kaiser, car celui-ci avait exprimé l'avis que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie étaient dans une période d'épuisement, ce qui amènera leur chute. Le 18, un rapport du ministre de l'Intérieur en Autriche-Hongrie, révèle que le choléra se répand dans le pays, surtout en Galicie. Le 30, le ministre de l'Intérieur reconnaît officiellement 929 cas de choléra asiatique. Le 31, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie divisent la Pologne en deux districts administratifs et militaires : le nord avec Varsovie aux Allemands, le sud avec Kielce aux Austro-Hongrois...

En Russie, le 1er août, le président de la Douma ouvre la séance en affirmant la volonté du pays de mener la lutte à bonne fin, discours qui est salué par de chaleureuses acclamations. Cela ne dure pas. Constatant le recul général des armées sur tous les fronts, les députés s'insurgent et une grave crise politique s'installe. Des grèves éclatent dans les villes industrielles. Il se crée à la Douma un "Bloc progressiste" qui réunit les 2/3 des députés. Cette crise obligera le tsar Nicolas II à prendre personnellement le commandement des armées le 5 septembre...

En Italie, le 8 août, constatant que les sujets italiens résidant encore à Constantinople sont régulièrement molestés, le gouvernement adresse à la Turquie une demande appuyée d'explications et de réparations. Le 10, une campagne est menée pour qu'il ne soit laissé qu'un million d'hommes entre le front du Tyrol et celui de l'Isonzo afin de répartir un autre million de soldats sur le front en France et sur celui des Dardanelles. Le 20, à Rome, le Conseil des ministres se réunit et examine l'état des rapports italo-turcs, la Turquie venant, par décret, d'interdire les communications en langue italienne. Le lendemain, le gouvernement expédie l'ordre à l'ambassadeur d'Italie à Constantinople de présenter une déclaration de guerre à la Turquie...

En Amérique, le 5 août s'ouvre à Washington une conférence latino-américaine sur la question de l’instabilité politique du Mexique. Une commission composée de huit pays latino-américains et des États-Unis reconnaît Venustiano Carranza comme l’autorité légale du Mexique. Les chefs rebelles, à l’exception de Pancho Villa, baissent les armes. Le 23, faisant suite aux nombreux naufrages occasionnés par des sous-marins allemands, ce qui cause la mort de résidents étasuniens, le secrétaire particulier du président Wilson fait allusion dans un discours à la grave crise qui sévit entre les États-Unis et l'Allemagne...

En Afrique, les Portugais écrasent l'insurrection Ovambo à la bataille de Mongua dans le sud de l'Angola entre le 18 et le 20 août,...

Dans les Balkans, le 23 août le pro-allié Eleftherios Venizelos, qui a gagné les dernières élections législatives en Grèce, forme un nouveau gouvernement. Le 24, la Chambre serbe accepte le sacrifice de territoires qui permettraient de refaire la Ligue balkanique et de mettre cette Ligue au service des Alliés...

Dans l'Empire Ottoman, le 19 août à Ourfa, dans le vilayet d’Alep (maintenant en Syrie), les 28 000 Arméniens de la ville se réfugient dans leurs quartiers et entament une résistance armée, tandis que massacres et déportations des arméniens se poursuivent dans tout l’Empire...

Dans le monde des sciences, des arts et des lettres, le 15 août, Marcel Duchamp (1887-1968) expose à New York ; le 23, c'est la mort du français Eugène Ducretet (1844-1915), un pionner de la radio et, le 29, c'est la naissance à Stockholm de l'actrice de cinéma suédoise Ingrid Bergman (1915-1982)...

Sur le front en France. Le dimanche 1er août, au 365ème jour de la guerre, le front français est toujours très actif en Alsace sur le massif du Linge. Sur le reste du front, aucune autre offensive n'est engagée par les Alliés. En Argonne et dans la forêt d'Apremont (à l'est de Saint-Mihiel dans la Meuse), les Allemands mènent plusieurs offensives locales qui sont toujours meurtrières, mais qui ne débouchent sur rien de concret... Comme pour tous les autres mois, les premières lignes sont constamment en activité. Les lancers de grenades et de pétards, les mines, sont des menaces permanentes. Les duels d'artillerie ne cessent jamais ou presque. En Belgique occupée, les Allemands entourent quelques villes, notamment Courtrai, de fortes défenses en fil de fer barbelés, et personne n'est autorisé à les quitter sans autorisation spéciale… Fidèles à leur tactique, les canons à longue portée allemands ravagent Arras, Soissons, Pont-à-Mousson, Manoncourt-sur-Seille, Saint-Dié, Reims, Montdidier, etc... le plus souvent avec des obus incendiaires. Comme ils sont très proches du front, les villages de Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Thann et Vieux-Thann (Alsace) sont aussi visés. Le 16, comme les Allemands envoient des obus sur Saint-Dié, les Français répliquent en faisant exploser les gazomètres de Sainte-Marie-aux-Mines. Le 28 août, 6 avions allemands se dirigent vers Paris, ils jettent des bombes sur Nogent, Montmorency, Ribécourt et Compiègne où deux infirmiers et un enfant sont tués. A leur retour, ces avions sont pris en chasse par des escadrilles alliées, l'un d'eux est abattu au nord de Senlis… Dans les Vosges, depuis la fin juillet, l'état-major français ambitionne de se positionner sur une ligne défensive continue de la crête du Linge jusqu'au massif du Barrenkopf en passant par les carrières de Schratz. Le 1er août, le général Charles Nollet, un Marseillais, décide de reprendre l'offensive sur un plus grand front. Une brigade de chasseurs-alpins doit attaquer sur la crête nord du Schratz, tandis qu'une autre se lancera depuis le sommet du Schratz jusqu'aux carrières. L'attaque débute à 19h30 et c'est avec une relative facilité que sur le flanc nord les soldats atteignent les premières tranchées allemandes, et les dépassent sur leur lancée. Mais, sur le flanc droit, l'attaque est arrêtée par des feux d'infanterie et de mitrailleuses. Le lendemain, une attaque brusquée des points fortifiés est de nouveau menée. Les chasseurs atteignent les réseaux de barbelés mais ils ne peuvent les franchir. Les canonniers se mettent à l'ouvrage toute la journée du 3 août en vue de démolir ces fortifications. Le lendemain, 4 août, la réaction allemande est terrible. A partir de 9h30, toute son artillerie de gros calibre donne de l'obus et c'est un ouragan de feu qui dévaste les lignes françaises. Dans la journée, les tirs sont de plus en plus violents, et ce ne sont que plus quelques dizaines d'hommes valides qui tiennent encore le front. L'attaque allemande qui suit emporte facilement les premières lignes, mais échoue devant les suivantes. Dans un nouveau sursaut, une contre-attaque française parvient à reprendre la première ligne au Collet du Ligne mais c'est la dernière limite. Sur le front, les débris des unités sont totalement mélangés, les pertes en officiers et en sous-officiers sont catastrophiques. On peut encore tenir, mais plus possible de contre-attaquer. Le colonel Brissaud, qui est pressenti pour commander une contre-attaque, écrit au général Nollet "Les hommes sont exténués par le bombardement et la fatigue des derniers jours. Les troupes sont arrivées à leur extrême limite de résistance et il est indispensable de les relever cette nuit même par des troupes fraîches ; il faut venir immédiatement au secours des braves gens qui luttent depuis le 20 juillet". Aussi, dans la nuit, d'autres bataillons d'infanterie et de chasseurs prennent la relève des soldats épuisés. Le lendemain 4 août, les Allemands reprennent l'offensive à 12h30 par un furieux bombardement, et à 17h30 c'est l'infanterie qui attaque. La bataille devient une furieuse mêlée, les Français cèdent un temps leurs premières lignes, mais ils les reprennent presque aussitôt, cependant ils échouent à s'emparer des blockhaus du sommet du Schratzmännele. Les jours suivants, plusieurs attaques allemandes n'aboutissent pas elles non plus. Et, peu à peu, une accalmie relative s'installe, permettant aux belligérants de reprendre des forces et d'enterrer leurs milliers de morts. Entre le 18 et le 22 août, dans une série d'attaques, les chasseurs français s'emparent un temps du sommet du Linge sans pouvoir le garder. Le 24, enfin, les chasseurs enlèvent les redoutables blockhaus installés au sommet du Schratzmännele et du Barrenkopf. Le dernier jour du mois, les Allemands emploient des milliers d'obus asphyxiants et lacrymogènes pour amollir les défenses françaises. L'attaque qui suit, malgré son ampleur, ne donne aucun résultat, les Français tiennent bon...

Dans la guerre aérienne, comme le mois précédent, profitant d'un temps favorable, l'aviation alliée poursuit ses bombardements sur les arrières allemands. Sont visés les gares de Ternier, Noyon, Bruges (Belgique), Offenburg et le port d'Ostende (Allemagne). La gare de Lorrach, dans le grand-duché de Bade, est totalement incendiée. Le 9, 32 avions français, escortés d'avions de chasse, bombardent la gare et les usines de Sarrebruck (Sarre). Des incendies sont observés et quatre avions ne rentrent pas au pays. Le 10, c'est une escadrille de zeppelins qui visite le littoral oriental de la Grande-Bretagne en faisant peu de dégâts. Le même jour, des hydravions français attaquent un zeppelin qui rentre rapidement à Ostende. Le 15, un groupement de 19 avions bombarde les parcs et dépôts allemands de la vallée de Spada près de Saint-Mihiel. Le 18, des zeppelins bombardent l'est de la Grande-Bretagne, une quarantaine de civils sont blessés et d'autres sont tués. Le 25, une escadre de 72 avions bombarde les hauts fourneaux de Dilliggen (fabrique d'obus et de plaques de blindage), au nord de Sarrelouis. Plus près du front, les baraquements ennemis de Grand-Pré, de Monchentin et de Lançon en Argonne sont eux aussi touchés. Sur le front belge, l'aviation alliée vise directement les tranchées ennemies... Au matin du 31 août 1915, le sous-lieutenant aviateur Célestin Adolphe Pégoud est abattu d'une balle dans la tête à 2 000m d'altitude au-dessus de Petit-Croix, à l'est de Belfort. Il était âgé de vingt-six ans. Le 18 juillet, après sa sixième victoire aérienne, il était devenu le premier "As" français de la guerre 14-18. Premier Français à avoir sauté en parachute volontairement d'un aéroplane Blériot sacrifié pour l'occasion, et le regardant virevolter tout seul, il eut l'intuition que cet engin avait des possibilités de vol encore inexploitées. Le 1er septembre 1913, il est le premier aviateur à voler volontairement tête en bas sur plusieurs centaines de mètres et, quelques jours plus tard, il exécute l'un des tout premiers loopings de l'aviation en "bouclant la boucle". Exploit qu'il renouvelle régulièrement à travers le monde, ce qui lui vaudra une renommée internationale. D'ailleurs, quelques jours plus tard, l'équipage allemand qui l'a abattu revient sur les lieux du combat et y lance une couronne de laurier portant l'inscription "À Pégoud, mort en héros pour sa Patrie"… Dans la guerre maritime, le 30 juillet dans l'Atlantique-nord l'U 28(1) coule à la torpille le paquebot Iberian sur lequel se trouvent des Étasuniens. Le 3, un sous-marin allemand arraisonne le navire de commerce américain Pass of Bahama dans la mer du Nord et le conduit jusqu’à Cuxhaven en Allemagne. Ces actions irritent au plus point les USA. Le 9 août, des navires britanniques canonnent la côte Belge. Un contre-torpilleur britannique heurte une mine dans la mer du Nord et coule. Le 12 août, une flottille de destroyers allemands sort d'Ostende en reconnaissance. Devant le feu violent des batteries terrestres, elle rentre vite à son port d'attache. Le 16, un sous-marin allemand, avec des canons à longue portée, lance plusieurs obus sur les villes de Parlon, Harington et Whitehaven, sur la côte britannique de la mer d'Irlande. Les dégâts sont minimes, mais les journaux allemands affirment que cette attaque est le prélude à de nouvelles opérations du même genre. Le 18, le paquebot britannique Arabie est coulé par un U-Boot près de l’Irlande. Parmi les 40 disparus, se trouvent deux Étasuniens. A Washington, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, lance une enquête et, quelques jours après, le gouvernement allemand présente ses excuses aux USA et offre une indemnité. Le 23, 2 torpilleurs d'escadre français coulent un destroyer allemand au large d'Ostende, et une importante flotte britannique bombarde Zeebrugge puis Knocke, sur la côte Belge occupée...

|

|

La Situation dans le monde en Guerre en Août 1915 Le 2 août 1915, dans les États alliés comme dans les États impériaux, l'anniversaire de la déclaration de guerre donne lieu à des manifestations...

En France, le 3 août, le ministre de la Guerre publie une note montrant les dangers des cuirasses et autres appareils de protection individuelle pour les militaires. Ces dispositifs ont pour effet de déformer les balles et de donner ainsi aux blessures le caractère d'une extrême gravité. Le 4, après accord entre les groupes politiques de la Chambre et le président du Conseil René Viviani, il est décidé que les commissions parlementaires désigneront un de leurs membres pour des "missions temporaires" et d’"objet déterminé" destinées à contrôler la défense nationale. Le 5, lecture d'un message au Parlement de Monsieur Poincaré affirmant, une nouvelle fois, l'union sacrée et la volonté des Alliés d'imposer une paix qui garantira la sécurité de l'Europe. Le 7, La Chambre vote le retour au "pain bis", c'est-à-dire le blutage donnant un taux de 74% d'extraction de farine de blé avec l'adjonction de 5% de farine de seigle ou de riz. Ce même jour, elle donne aussi le droit au gouvernement de réquisitionner le blé à 30 francs le quintal. Le 17, la loi Dalbiez, destinée à combattre les "embusqués" est adoptée à l’unanimité des 488 votants, elle sera promulguée au Journal Officiel le 19. Le lendemain, d'importants débats se tiennent sur le Service Sanitaire aux Armées. Le 24, le journal Le Figaro lance une pétition contre la censure politique. Le 26, à la Chambre, le Président du Conseil René Viviani prononce un discours où il fait appel à l'union patriotique de tous les Français et s'insurge contre les attaques injustes dont est victime le ministre de la Guerre Alexandre Millerand. À la suite du discours, la chambre vote par 535 voix contre une, les crédits militaires et elle suspend ses séances publiques jusqu’au 16 septembre 1915. Le 31, Alexandre Millerand, rentre du front où il s'est entretenu avec les officiers généraux sur les mesures à prendre en vue de la campagne d'hiver. La fin de la guerre n'est pas au programme... |

|

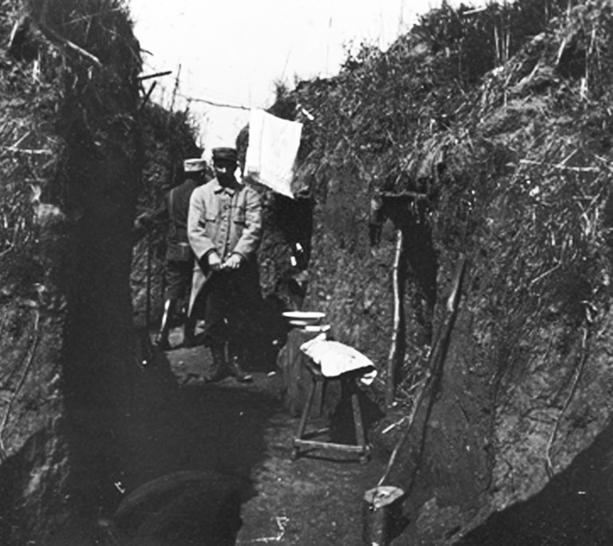

Officiers allemands du 74 RI au Reichsackerkopf dans les Vosges |

|

Le champ de bataille dans les Vosges |

|

Soldats turcs renforçant la ligne défensive du Tchataldja à la frontière avec la Serbie |

|

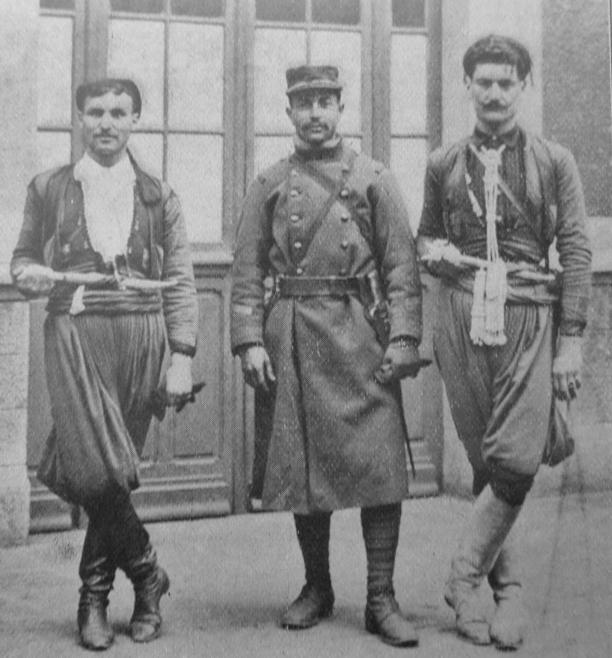

En gare de Paris-Lyon, volontaires grecs venant combattre en France |

|

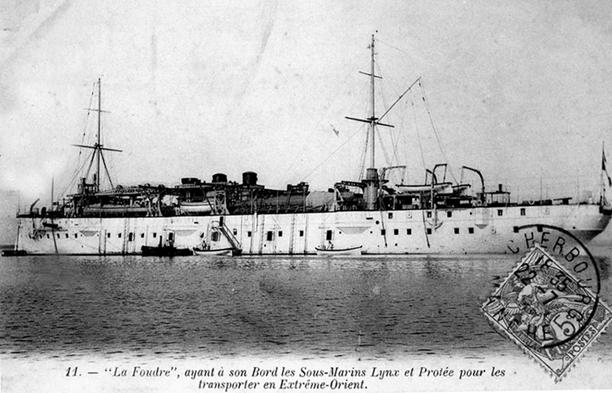

La Foudre transportant des sous-marins en Méditerranée |

|

Farouches chasseurs-alpins du 28ème dans les Vosges |

|

Situation du front dans les Dardanelles à la fin août 1915 |

|

Canons de 75 montant en position dans les Dardanelles |

|

Soldats britanniques jouant au foot au Havre dans la Seine-Maritime |

|

Usine d’obus en Auvergne |

|

Orchestre de prisonniers allemands à Tizi-Ouzou en Algérie (photo autochrome) |

|

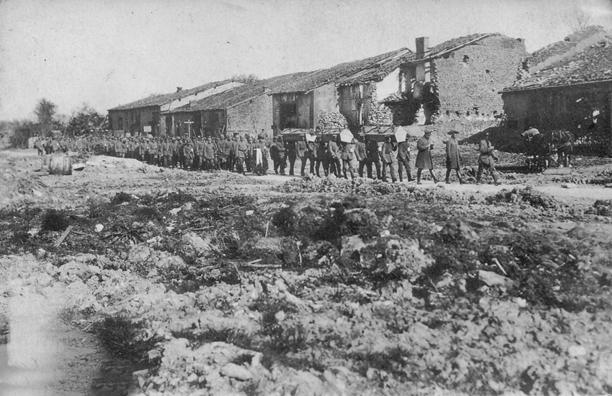

Convoi funèbre allemand quelque part en France occupée |

|

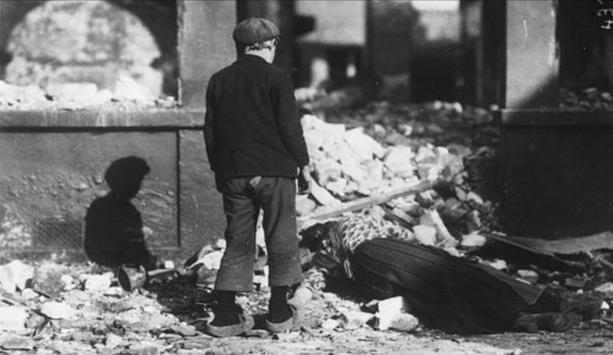

Femme tuée lors d’un bombardement à Reims |

|

Train blindé austro-hongrois dans les Carpates |

|

Cimetière britannique dans les Dardanelles |

|

Patrouille allemande dans un village de la forêt de Bialowieska |

|

Transport d’eau par voiture sur le front de l’Isonzo par des Austro-Hongrois |

|

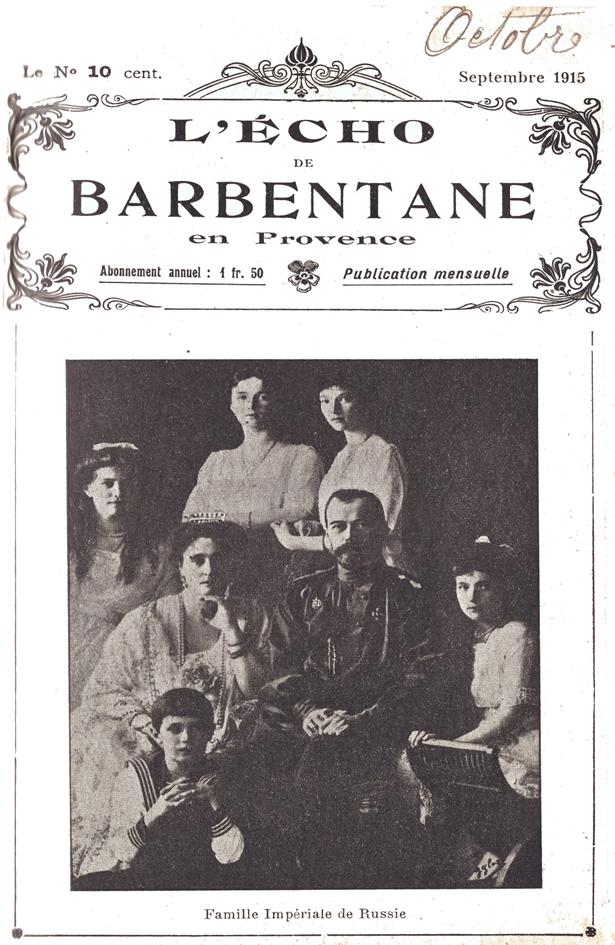

L’Écho de Barbentane d’octobre 1915 |

|

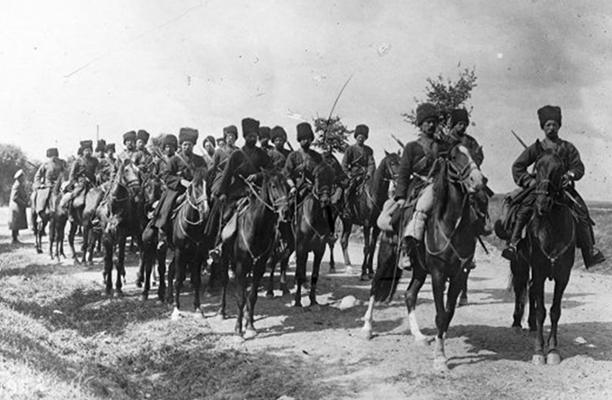

Sur le front oriental, bataillon de Cosaques qui mènent des actions de contre-attaques |

|

Quelle folie la guerre ! |

|

Barbentane, le plus beau village de l'Univers |

|

Tous mes remerciements à toutes celles et ceux qui m’ont aidé dans ces tâches de reconstitution de notre patrimoine barbentanais : prêt de brochures, de photos, des Écho de Barbentane, aide, corrections et autres… Guy |

|

Abri français dans une deuxième ligne |

|

Soldats français en convalescence dans un hôpital de la Côte-d’Or |

|

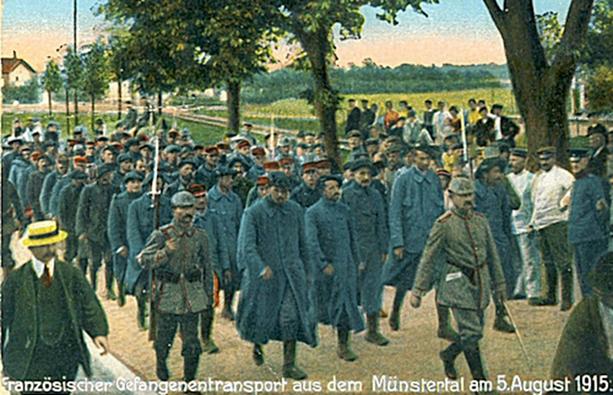

Prisonniers français dans les rues de Munster le 5 août 1915 |

|

En France, femmes aux champs en août 1915 |

|

Une tranchée française à Flirey dans la Meurthe-et-Moselle |

|

Le front oriental est immense, donc complexe, même maintenant il est presque impossible d'en récupérer une carte complète. Les saisons y jouent un rôle très important. On ne peut guère combattre en hiver et, pendant le printemps ou l'automne, la boue est la seule maîtresse du terrain (raspoutitsa pour les Russes / schlammperiod pour les Allemands). On profite donc de l'été pour conquérir le maximum de terrain et les combats se déroulent de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Les armées russes, grandes conquérantes au début l'année, cèdent du terrain partout, même dans le Caucase. Au nord, les grands cours d'eau russes qui, à cet endroit coulent du sud vers le nord, servent de lignes de défense naturelle. Dans les journaux occidentaux, des noms propres comme : Niémen, Bug, Vistule, Narew... vont devenir aussi connus que les villes françaises régulièrement bombardées. Mais les Russes reculent en bon ordre. Conscients de l'immensité de leur territoire, ils se dérobent plus qu'ils ne reculent. Sans avoir la vigueur de la tactique de la "terre brulée" employée 100 ans plus tôt devant la Grande Armée napoléonienne, les armées russes ne laissent jamais un pont intact, tous sont systématiquement détruits. Les villes, petites ou grandes, sans être brûlées, sont abandonnées par les forces vives et les autorités administratives. Tout ce qui a de la valeur est transféré à Moscou, y compris les cloches des églises. Il ne reste plus que de pauvres moujiks, surtout des vieux, n'ayant pu fuir par leurs propres moyens, et les troupes d'occupation sont forcément obligées de les prendre en charge... Les armées allemande-austro-hongroises, maintenant considérablement renforcées par rapport à celles du début du conflit, progressent partout. Le 5, le haut bassin de la Vistule est atteint de sa source jusqu'à son confluent avec le Bug. Varsovie, Lublin et Cholm sont rapidement occupées par les Allemands. Les Austro-hongrois prennent Ivangorod plus au sud. Sur la mer Baltique, l'archevêque de Riga, suivi de ses ouailles, quitte la ville. Le 11, Vilnius, depuis un temps évacuée, est atteinte. Le lendemain, c'est au tour de Daugavpils. 200 kilomètres plus au sud, sur le Niémen, la forteresse de Kovno (Kaunas) capitule le 17. Mais le butin des Allemands est nul et les contre-attaques russes, à la Cosaque, sont des raids aussi rapides que meurtriers qui coûtent un grand nombre de soldats aux armées conquérantes. Dans la mer Baltique, le port de Libau (maintenant Liepāja en Lettonie), devient la grande base arrière des Allemands... Devant cette situation, l'état-major allemand entrevoit pour la fin de l'été et avant la trêve de la boue, une ligne de front sur les rives de la Dvina, Niémen, Bug et le Dniester. Ce qui donnerait un front quasi rectiligne de Riga sur la mer Baltique jusqu'au delta du Danube sur la Mer Noire, de quoi passer un "convenable" l'hiver... Dans la mer Baltique, la flotte allemande vise l'occupation des îles Åland, un archipel indépendant composé de 6 500 îlots entre la Suède et la Finlande à l'entrée du golfe de Botnie. Le 22, elle pénètre dans le golfe de Riga, mais subit de lourdes pertes. Un cuirassé, deux croiseurs et huit torpilleurs sont coulés par la marine russe qui sera félicitée par la Douma pour cet exploit. Toutefois, voulant éviter le pire, cette dernière est obligée de se replier plus nord dans le golfe de Finlande... Le 26, après la chute de la ville de Brest-Litovsk, la Pologne et la Lituanie actuelles sont totalement occupées par les empires centraux. A la fin du mois, le front oriental est limité par le Niémen jusqu'à Grodino au nord, au centre à Brest-Litovsk sur le Bug et Tarnopol en Galicie au sud. La pointe occidentale de l'immense marais du Pipret, qui coupe la Russie blanche en deux, est atteinte...

Dans les Dardanelles, l'impasse sur le front du cap Helles pousse les Britanniques à planifier une nouvelle offensive au nord pour prendre le contrôle des hauteurs situées au milieu de la presqu'île. Depuis le début de l'offensive terrestre, les forces en présence sont très conséquentes. Les Alliés disposent de plus de 200 000 soldats débarqués contre 250 000 Turcs. Du coup, les Britanniques prévoient un nouveau débarquement de 30 000 hommes dans la baie de Sulva qui se trouve à 5 kilomètres plus au nord du terrain conquis par les Anzac qui eux, en même temps, attaqueraient vers Sulva pour faire une jonction. L'objectif étant de couper la presqu'île en deux et, enfin, d'accéder à la mer intérieure des Dardanelles... Au moment de cette attaque, les Alliés disposent d'une quarantaine d'avions, notamment des Nieuport 10, basés sur les îles d'Imbros et de Tenedos. Les Ottomans alignent quant à eux une vingtaine d'appareils dont huit sont stationnés à Çanakkale. En plus des opérations de reconnaissance, les avions alliés commencent à mener des actions limitées de bombardement sur terre et sur mer. D'ailleurs, l'un d'eux coule avec une torpille un remorqueur ottoman dans le golfe de Saros... Le débarquement dans la baie de Suvla a lieu dans la nuit du 6 août, sans presque aucune résistance ennemie. Hélas, aussi peu entreprenant que ses prédécesseurs au cap Helles ou dans la baie des Anzac, le commandant britannique, Frederick Stopford, se contente simplement d'occuper les plages alors que le terrain devant lui est complètement vide d'ennemis. Avec promptitude, Mustapha Kemal redéploie ses troupes sur les hauteurs des nouvelles plages conquises, ce qui empêche maintenant toute progression rapide des Britanniques. Conformément au plan, une brigade néo-zélandaise attaque vers le nord et, à la faveur du redéploiement des Turcs, elle occupe la principale ligne de défense devant elle mais sans pouvoir percer vers l'objectif principal qui est le sommet de Chunuk Bair. Cet échec est dramatique, car il met en péril les forces débarquées. En plus, une mauvaise coordination entre l'artillerie et l'infanterie, un terrain difficile et les solides positions ottomanes réduisent à moins de 50% les effectifs des assaillants néo-zélandais. Après de nouveaux renforts, ces derniers arrivent quand même à se maintenir pendant 2 jours sur le terrain gagné, mais le 10 août une vive contre-attaque menée par Kemal les repousse jusqu'à leur point de départ. Plus au sud, au cap Helles, une attaque de diversion est, là encore, un échec supplémentaire... Malgré tous ces revers, opiniâtres, les Britanniques débarquent encore des milliers d'hommes dans la baie de Sulva. Il est alors décidé d'attaquer les hauteurs surplombant cette baie et la baie des Anzac pour tenter, une nouvelle fois, de faire une jonction entre ces deux plages. Le 21, l'attaque est lancée, elle n'aboutit à rien, si ce n'est de faire des centaines de morts et blessés supplémentaires... Maintenant, la bataille se joue ailleurs. Le 17 août, le Britannique Ian Hamilton, commandant en chef des forces expéditionnaires en méditerranée, avait réclamé 95 000 hommes supplémentaires. Le 20, lors d'une réunion des états-majors combinés, les Français refusent au prétexte qu'ils programment une nouvelle offensive en France pour l'automne et que leur priorité est maintenant axée sur le front de l'ouest. Toutefois, ils accordent 25 000 hommes supplémentaires aux Britanniques. Le 23, Hamilton se résout alors à adopter une stratégie défensive. D'autant plus que, bien informé, il sait que la Bulgarie va entrer en guerre aux côtés des Empires centraux, ce qui va faciliter d'autant le soutien allemand à l'armée ottomane... Dans la mer Noire, les torpilleurs russes poursuivent la destruction des voiliers marchands ennemis et le 13, un sous-marin anglais torpille une canonnière turque dans les Dardanelles. Les 13 et 15 août, des avions et un croiseur britannique bombardent la ville d’Idjadik, près de Smyrne, les Turcs relèvent 2 000 morts ou blessés. Dans la mer de Marmara, qui est maintenant sous le contrôle des submersibles britanniques, le trafic maritime turc devient impossible...

Dans les Balkans, depuis le début du mois et malgré les assurances du gouvernement Bulgare, les Turcs, méfiants, fortifient la ville Andrinople (maintenant Edirne) à peine conquise lors de la Deuxième Guerre balkanique en juillet 1913. Ils font de même entre cette ville et la mer Noire, sur une ligne de défense dite du Tchataldja. Le 12, les Austro-hongrois bombardent Belgrade avec des obusiers de gros calibre, les Serbes ripostent en bombardant Semlin et Pantchevo...

Au Moyen-Orient, le 10 août, un croiseur français fait de gros dégâts à la ville de Gaza qui est la base de ravitaillement turque du nord de la Palestine. Le 12, ce sont les ateliers allemands installés à Jaffa qui fabriquent des armes, des munitions et des bateaux pour l'attaque sur le canal de Suez qui sont détruits par des canons français. Le 21, à Beyrouth, des patriotes libanais sont exécutés par les troupes d'occupation turques. Le 25, les Turcs bombardent l'île Perim, à l'entrée de la mer Rouge...

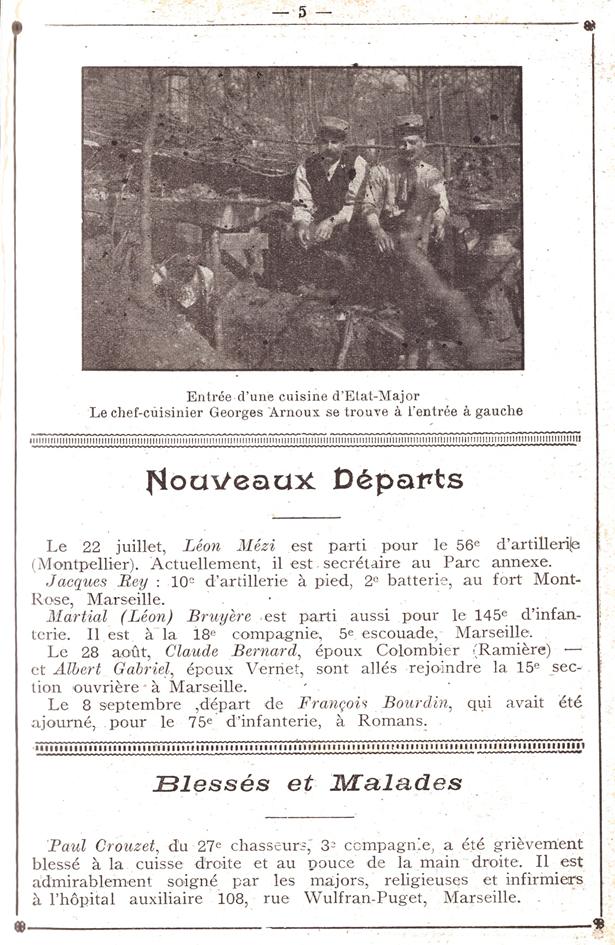

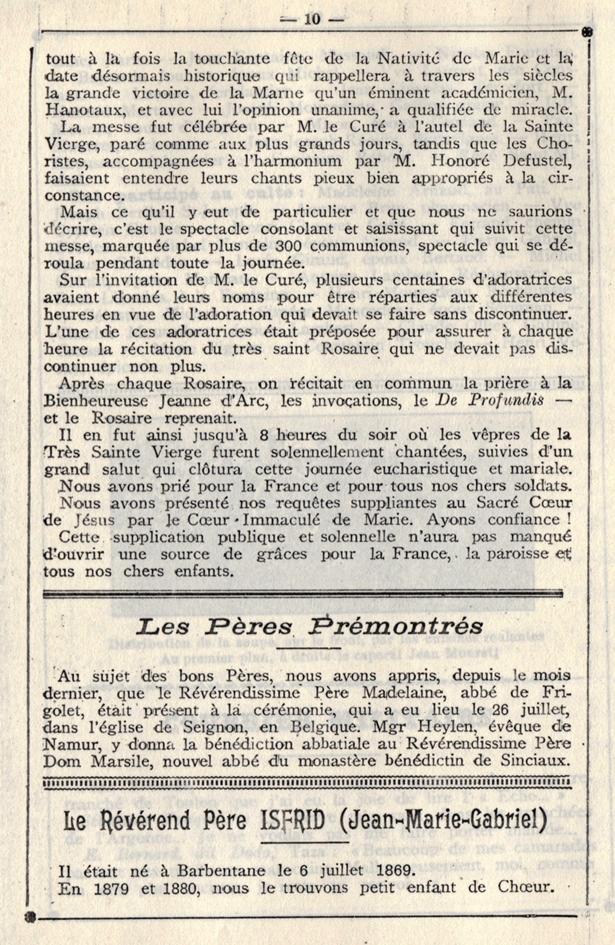

Mais revenons à Barbentane, sur la page de garde de l'Écho d'octobre 1915, une erreur a fait imprimer "septembre 1915", mais c'est bien de l'Écho d'octobre qu'il s'agit (c'est d'ailleurs rectifié de façon manuscrite sur l'Écho de la collection Bikini, celui qui est scanné pour ce mois là)... C'est une photo de la famille du tsar Nicolas II de Russie qui en fait la première page. Une brève généalogie familiale est développée... Au 8 septembre 1915, la somme 69 445 en franc-or a été versée par 171 déposants barbentanais. Au total, l'arrondissement aura versé 1 100 000 en franc-or... Sur deux pages est retranscrit un "Ordre du front aux permissionnaires", il mérite d'être lu. Il n'est pas signé, et c'est dommage car il émane d'un colonel de cavalerie qui se montre pour le moins très vindicatif envers les "Prussiens"... 6 nouveaux départs et 6 blessés, dont un prisonnier, sont notés... Au livre d'or, le docteur Gruzu(2) prend le grade de capitaine. L'abbé Gérardin, curé de Lunéville (54) et surtout ami de l'adjudant-chef (Édouard ?) Pialot, est cité pour son dévouement auprès des soldats blessés... Un seul soldat est "mort au champ d'honneur" en ce mois d'août 1915, c'est Joseph-Louis Couttier, dit Louis, 27 ans, cultivateur. Auxiliaire au 111ème régiment d'infanterie d'Antibes, il meurt accidentellement par noyade vers 15h00 le dimanche 29 août. Il décède à peine deux mois plus tard que son frère cadet, Cyprien, tué au bois de Gruerie dans la Marne le 21 juin. Un service pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Barbentane le mardi 9 septembre. Il est inscrit sur notre monument aux Morts et sur le nécrologe de l'église... 3 nouveaux soldats s'ajoutent au martyrologe : · Hubert Michel(3), soldat de 2ème classe, tué le 27 juillet à Lingekopf (Haut-Rhin, 68) dans un boyau(4) en montant aux tranchées de première ligne par l'explosion d'un obus de 105. C'était un ancien séminariste d'Aix ; · Joseph-Louis Couttier, dit Louis, noté plus haut ; · Jean-Baptiste Chauvet, dit Baptistin, 39 ans, cultivateur, au 115ème territorial qui se noie accidentellement le mardi 7 septembre 1915. Marié, père de famille, il habitait à l'Escapade, et ses funérailles ont lieu à Rognonas le 15 septembre. Un service est célébré en l'église le 19 août en mémoire de Félix Daudet (mort le 29 août 1914 sur sa fiche SGA, et le 17 septembre 1914 sur l'Écho). Son nom figure sur le nécrologe de l'église mais en 1915... Le 8 septembre on fête l'anniversaire du "Miracle de la Marne" d'après l'académicien Gabriel Hanotaux, avec une communion qui dure toute la journée dans un cérémonial bien orchestré... Un article détaille la biographie du Barbentanais Jean-Marie Gabriel (Père Isfrid des Prémontrés) né le 6 juillet 1869, décédé le 23 décembre 1914, et pour lequel un service fut célébré en l'église le 23 août 1915... À la page 12, c'est le caporal Jean Mouret qui pose devant une cuisine roulante... Le courrier militaire est toujours un régal. De nombreuses lettres arrivent des Dardanelles, d'autres de Grèce, d'autres directement des tranchées. C'est Martial Granier qui demande au curé d'user de sa "haute autorité" pour que les Barbentanais déposent leur or. C'est Claudius Raoulx qui écrit d'un village détruit par les Boches. Pierre Ayme, qui est du côté d'Ostende, vient d'inaugurer une nouvelle maladie, et il poursuit avec philosophie "on n'est pas ici pour être heureux... Si on est exempt d'épouses, on n'est pas exempt des poux.... il va falloir s'attacher, ils vont finir par nous traîner dans la tranchée boche". Léontin Gilles, un Boulbonnais envoie un petit mot. Louis Lambert détaille que sa grave blessure a été causée par un obus de 210. JM Bon envoie à l'Écho une jolie poésie, hélas non publiée, à la gloire du 15ème corps. Le père Jacques Mison a été mordu sans gravité au visage par un chien, ce qui lui fait écrire "L'espitaou es par per li chin ! [L'hôpital n'est pas pour les chiens]". C'est Siméon Riflard qui raconte un repos du dimanche avec des jeux, mais il lui manque une course de taureaux. C'est Achille Deurrieu qui, de Mecknès, se lance dans la poésie... guerrière. Jean-Marie Vernet signale qu'il est depuis 26 jours dans les tranchées. Léon Jaoul pense qu'à force d'être terrés dans des trous et de ne sortir que la nuit ils vont finir par devenir "un peu genre loup". Paul Mus, aérostier, est allé jusqu'à la cantine de la gare du Nord où les de Waresquiel lui ont servi le café... Dans la vie paroissiale, on note pour les mois d'août et début septembre, 2 baptêmes et 3 enterrements dont un bébé de 20 mois... Guy |

|

(1) A la suite de ce torpillage, son commandant Georg Günther Freiherr von Forstner fera, mais 20 ans plus tard, une drôle de déclaration qui reste toujours peu crédible. (2) Il est intéressant de noter que la famille Gruzu, docteurs de pères en fils, sont des médecins réputés de La Seyne dans le Var. Ce médecin de la bourgeoisie varoise est noté dans l'Écho pour le fait que sa sœur Hélène est l'épouse de Louis Glénat, riche propriétaire à Barbentane. Ce couple habitait la belle demeure qui est devenue maintenant la maison Glénat-Gruzu en face du Monument aux Morts. (3) Son frère Joseph décèdera à l'hôpital de Saint-Didier dans le Vaucluse le 26 janvier 1918. (4) Un boyau est une voie de communication entre deux lignes de tranchées. C’est par les boyaux que "montent" et "descendent" les unités lors des relèves. Cela ne se fait pas sans problèmes dus à l’étroitesse de cette sente qui peut empêcher les files d’hommes de se croiser, et aux ramifications multiples qui font s’égarer les unités. "Le boyau c’est en petit les grands boulevards à l’apéritif. On s’y heurte, on s’y croise à l’heure des relèves, et l’on se demande si on arrivera un jour au bout (...) Le boyau est un cloaque où l’eau se plaît. Eau et boue vous enlisent jusqu’au genou et la circulation en est d’autant plus difficile (...) Vous voyez tout près le but et vous n’y arrivez jamais. Le boyau est un farceur. Le boyau est macabre. Tel une allée du cimetière il serpente entre des croix de bois, parmi les arbres décapités, ses parois s’ornent de bas-reliefs sculptés en pleine chair humaine..." ("Le boyau" de Ch. Dehaene). |